在人类生命科学的漫长探索中,血液始终是承载生命密码的重要载体。1900年奥地利学者兰德施泰纳发现ABO血型系统,揭开了人类对血液遗传特征认知的新纪元。这个由A、B、O三种抗原构成的分类体系,不仅构建了现代输血医学的基石,更在遗传学、免疫学和人类进化研究领域持续引发深刻思考。当我们将目光聚焦于占据全球人口近七成的A型和B型血群体时,其背后蕴含的遗传机制、生存策略与社会文化互动,构成了一个跨越生物学与人文科学的复合研究课题。

遗传机制的分子解码

ABO血型系统的遗传奥秘源于人类第9号染色体长臂的特定基因位点。该区域存在着IA、IB、i三种等位基因,其中IA和IB为显性基因,i为隐性基因。A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,B型血则为IBIB或IBi,这种显隐关系决定了抗原表达的层级秩序。在分子层面,A抗原的形成依赖于N-乙酰半乳糖胺转移酶的催化作用,而B抗原则需要半乳糖转移酶的介入,两种酶对H抗原的差异化修饰造就了抗原特异性。

基因重组和突变为血型多样性提供了动力源泉。研究发现,IA和IB基因的进化分歧始于灵长类祖先,通过基因重组事件形成了现代人类的ABO多态性。例如,在东亚人群中发现的CisAB型血型,其A、B抗原基因异常连接于同条染色体,打破了常规的遗传规律,这类特殊案例占AB型人群的0.03%-0.05%,成为研究基因突变的重要样本。分子考古学证据显示,O型血基因可能源于A型基因的框架移位突变,这种约500万年前发生的基因失活事件,为人类适应环境变化提供了新的生存策略。

自然选择的进化逻辑

血型系统的多态性保存彰显着进化力量的精妙平衡。病原体选择压力理论指出,不同血型抗原可能构成针对特定病原体的防御屏障。例如,霍乱弧菌表面存在与A抗原结构相似的糖蛋白,使得O型血个体更易感染,而A型血群体则获得相对免疫优势。这种"黑暗中的微光"假说,解释了热带地区A型血频率较高的分布特征。疟疾流行区的研究则显示,Duffy血型阴性表型(与ABO系统独立)能有效抵抗间日疟原虫侵袭,揭示出血型系统协同进化的复杂图景。

全球血型分布的地理差异印证了环境适应学说。欧洲大陆B型血频率随纬度升高呈递增趋势,西伯利亚原住民中B型血占比达40%,可能与其祖先对鼠疫等寒带传染病的适应性进化相关。相比之下,美洲原住民O型血占比超过90%,这种遗传瓶颈现象既反映早期移民群体的基因漂变,也暗示O型血在开拓新大陆过程中的生存优势。分子人类学研究证实,A型血基因在农业文明发展中可能扮演关键角色,其抗原结构与谷物凝集素的相互作用,影响着早期农作物的消化吸收效率。

临床医学的双刃效应

在输血医学领域,ABO系统的精确配型挽救了无数生命。A型血浆中含有的抗B抗体与B型红细胞的抗原结合会引发致命性溶血反应,这种免疫学特性要求输血时必须遵守同型输注原则。但近年研究发现,A亚型(如A1/A2)的存在使输血风险计算更趋复杂,约20%的A2型个体血清中含有抗A1抗体,可能引发迟发性溶血反应。器官移植领域的数据显示,A型受体对供体器官的免疫耐受性较强,其五年存活率较其他血型高8%-12%,这种特性可能与HLA抗原的协同表达模式相关。

疾病易感性研究揭示了血型与健康的隐秘关联。全基因组关联分析证实,A型血人群胃酸分泌水平较O型血低17%,其胃癌发病风险相应升高1.2倍,这种关联可能与幽门螺杆菌的定植优势相关。心血管疾病领域,B型血个体纤维蛋白原水平较O型血高15mg/dL,导致血栓形成风险增加23%,该发现为个性化抗凝治疗提供了新思路。但值得警惕的是,这些统计学差异不应被简单解读为健康决定论,环境因素与生活方式仍是疾病发生的主导变量。

文化认知的镜像折射

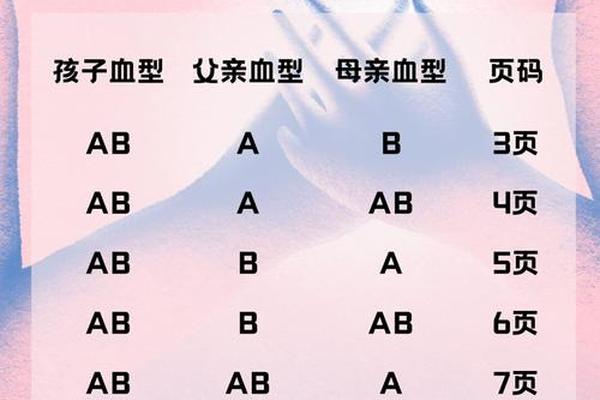

血型学说在社会文化层面的渗透远超科学范畴。日本学者古川竹二1927年提出的"血型性格论",将A型血描述为敏感严谨、B型血开朗随性的类型化特征,这种缺乏遗传学依据的理论却衍生出独特的文化现象。市场调查显示,某些日企在招聘中隐性参考血型信息,这种基于群体统计的认知偏差,实质是将复杂的性格形成机制简化为生物决定论。亲子鉴定领域,约0.01%的遗传异常案例挑战着传统认知,如孟买型血个体的O型假象,提醒我们必须以科学态度审视遗传的复杂性。

在生命科学迅猛发展的今天,血型研究正在突破传统边界。基因编辑技术的突破使血型转化成为可能,2021年《自然·医学》报道的酶工程技术成功将A型红细胞转化为通用O型。群体遗传学研究开始关注血型与COVID-19易感性的关联,初步数据显示A型血个体感染风险较其他血型高45%。这些前沿进展不仅推动着输血医学的革新,更为理解人类免疫系统的进化逻辑提供了新的视角。

当我们凝视试管中殷红的血液,看见的是百万年进化镌刻的生命密码。从兰德施泰纳的划时代发现,到现代分子遗传学的深度解析,ABO血型系统始终是连接个体差异与群体演化的生物学纽带。未来的研究应当超越简单的表型关联,深入探索血型基因组的调控网络,解析其与免疫微环境的动态互动。在精准医学时代,建立血型多组学数据库,将为实现个性化医疗开辟新的路径。而对血型文化的科学祛魅,则是科研工作者在知识传播中不可推卸的社会责任。