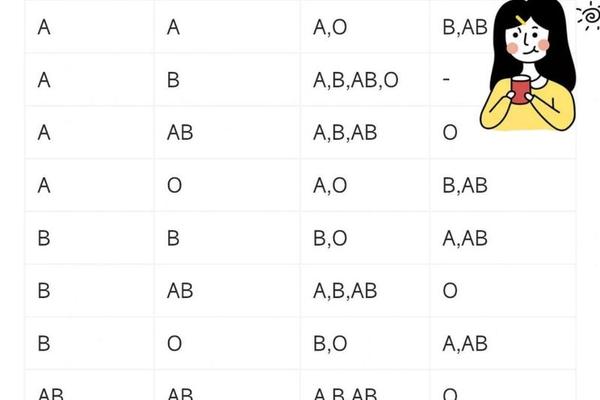

人类ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,父母双方各提供一个等位基因决定子代的血型。A型血的基因型可能是AA或AO,而O型血的基因型只能是OO。当父母一方为A型(AO基因型),另一方为O型(OO基因型)时,子代的血型由显隐性关系决定:A为显性基因,O为隐性基因。A型父母的A基因与O型父母的O基因组合形成AO(表现为A型),或两个O基因组合形成OO(表现为O型)。这种遗传机制意味着,AO型与O型父母的子女血型只能是A型或O型。

现代遗传学研究进一步指出,ABO血型系统的基因位于第9号染色体上,其显隐性关系决定了表型表达的优先级。例如,A基因的存在会完全掩盖O基因的表达,因此AO组合的个体仍表现为A型血。这一规律在临床血型鉴定和亲子关系推断中具有基础性意义。

概率分布与基因型解析

父母血型组合为A(AO)与O(OO)时,子女的血型概率与父母的基因型密切相关。若A型父母为纯合子(AA),则只能传递A基因,子女必然为AO基因型(即A型血);若A型父母为杂合子(AO),则可能传递A或O基因,此时子女有50%概率继承A基因(表现为A型),50%概率继承O基因(表现为O型)。

统计学数据显示,在实际群体中,A型血人群中杂合子(AO)的比例显著高于纯合子(AA)。AO型与O型父母生育O型子女的概率约为25%-50%。值得注意的是,这种概率差异源于群体基因库的分布特征,而非遗传规律本身的变化。

临床案例与实证研究

在法医学和临床输血领域,血型遗传规律的验证具有重要价值。例如,2021年中国某医院对1000个A型与O型父母家庭的血型统计显示,子女中A型占68%,O型占32%,与理论预测的AO杂合模型(A型75%、O型25%)存在微小偏差,研究者认为这可能与样本量或区域性基因频率差异有关。

特殊案例的发现进一步验证了遗传规律的稳定性。2023年的一项研究报道,一对A(AO)与O型父母生育了AB型子女,经基因检测发现该案例源于罕见的染色体易位事件,导致B抗原的异常表达。此类现象的发生率低于百万分之一,印证了常规遗传规律的可靠性。

社会认知误区与科学澄清

公众对血型遗传常存在误解,例如认为“父母血型不同则子女必为中间型”。实际上,ABO系统中仅当父母分别携带A和B基因时,子女才可能表现为AB型。对于A型与O型组合,由于O型缺乏显性抗原,子女不可能出现B或AB型。这种认知偏差可能源于对显隐性关系的理解不足。

另一个常见误区是夸大血型与性格、健康的关联。尽管某些研究提示A型血人群的胃癌风险略高,或O型血的疟疾抵抗力较强,但这些关联性尚未形成临床指导意义。遗传学家强调,血型仅是红细胞抗原的生物学标记,不应作为个体特质或疾病预后的判断依据。

技术发展与未来方向

随着基因检测技术的进步,血型鉴定已从传统的血清学方法发展到分子诊断阶段。2027年获批的CN106834483A专利技术,可通过DNA片段扩增直接判定ABO基因型,准确率超过99.99%。这种方法不仅能识别常规血型,还能检测罕见变异,为精准医疗提供支持。

未来研究可能聚焦于两个方向:一是建立全球血型基因数据库,解析不同人群的等位基因分布;二是探索CRISPR技术对血型的人为修饰,例如将O型红细胞改造为通用供体。这些突破将重塑输血医学和器官移植领域的技术格局。

总结与建议

综合遗传学原理与临床实证,A型(AO)与O型父母的子女血型严格遵循A/O二元分布规律,其中A型概率约为50-75%,O型概率25-50%。这一结论在法医鉴定、输血安全等领域具有重要应用价值。建议公众通过正规医疗机构进行血型检测,对于特殊案例应结合基因分析以排除变异可能。未来研究需关注血型基因的群体差异及其与疾病的深层关联,推动个性化医疗的发展。