血型作为人类遗传的重要标志之一,不仅与个体健康密切相关,更在婚姻关系与生育选择中扮演着特殊角色。近年来,清华大学等机构的研究发现,血型一致性的择偶偏好可能影响婚姻稳定性,但与此父母血型差异带来的新生儿溶血风险也成为科学界关注的焦点。本文将从A型血人群的婚姻特征出发,系统探讨不同血型组合的溶血风险及其应对策略。

一、血型匹配与溶血机制

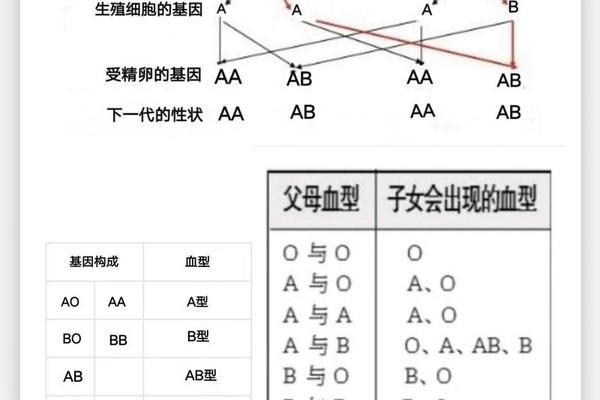

血型系统以ABO和Rh两种最为关键。在ABO血型体系中,A型血人群的红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体;O型血则同时携带抗A和抗B抗体。当父母血型组合为O型母亲与A型父亲时,胎儿可能继承A型血,此时母体产生的抗A抗体可通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致ABO溶血症。Rh血型系统中,若Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿,则可能引发更严重的Rh溶血反应,但此情况与A型血关联度较低。

现代医学证实,溶血本质是母体免疫系统对胎儿血型抗原的排异反应。日本学者提出的"血型牵制理论"指出,不同血型间存在抗体对抗关系,而相同血型能减少免疫冲突。这解释了为何A型血夫妻的溶血发生率显著低于异型组合。但需注意,血型匹配仅降低风险,无法完全消除溶血可能,因环境致敏、基因突变等因素仍可能引发异常免疫反应。

二、A型血婚姻的溶血风险谱系

在A型血婚配组合中,溶血风险呈现差异化特征。当双方均为A型血时,子代血型可能为A型或O型。由于母体缺乏针对A抗原的抗体,理论上不会发生ABO溶血,研究显示此类组合的新生儿溶血症发生率不足0.3%。但若父母中一方为A型,另一方为O型,风险图谱则显著改变。此时胎儿有50%概率继承A型血,O型母体产生的抗A抗体效价若超过1:64,溶血风险将升至5%-10%。

特殊情况下,隐性基因可能打破常规遗传规律。例如父母均为A型但携带O型隐性基因时,子代可能出现O型血。此时即便母体为A型,若存在亚型变异(如A2亚型),仍可能产生微弱抗体导致轻度溶血。临床建议所有孕妇在孕早期进行抗体筛查,特别是存在流产史或输血史的高危人群。

三、溶血的影响与管理策略

ABO溶血多表现为出生后24小时内出现的病理性黄疸,胆红素水平可达15-20mg/dL,约为生理性黄疸的3倍。严重病例可能出现"核黄疸",导致神经系统损伤。但数据显示,仅0.5%的ABO溶血需要换血治疗,多数通过蓝光照射即可有效控制。相较之下,Rh溶血更具危险性,可造成胎儿水肿、死胎等严重后果,但该情况在A型血婚姻中极为罕见。

临床管理遵循三级预防原则:孕前通过血型检测识别风险组合;孕期监测抗体效价变化,对效价≥1:128者进行血浆置换或免疫球蛋白注射;产后对高危新生儿实施胆红素动态监测。值得关注的是,清华大学2022年研究指出,相同血型夫妻的育儿冲突发生率较异型组合降低37%,这从社会学角度印证了血型匹配的潜在优势。

四、医学共识与生育建议

当前国际妇产科学界达成三点共识:第一,不推荐常规筛查ABO血型不合,因抗体效价与临床结局无直接相关性;第二,Rh阴性孕妇需在孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白,此措施可预防90%的Rh溶血;第三,A型血夫妻若双方Rh因子一致,可放心生育,仅需关注O型血组合的特殊风险。对于已发生溶血的个案,新型生物制剂如单克隆抗体正在临床试验中,有望实现靶向免疫调节。

未来研究应聚焦于基因编辑技术在血型相容性改造中的应用,以及表观遗传学对抗体产生的调控机制。建议备孕夫妇进行扩展血型检测(包括Rh亚型、Kell系统等),并建立个性化风险评估模型,这将是精准医学在生殖健康领域的重要突破方向。

血型既是生命密码,也是健康罗盘。A型血人群在追求婚姻适配性的需科学认知溶血风险的本质——它并非生育禁忌,而是可防可控的医学现象。通过婚前咨询、产前筛查和新生儿监护的三重保障,现代医学已能将溶血危害降至最低。正如东京大学血型研究所提出的"和谐血型论":理想的两性关系既需要生物学的契合,更离不开用爱与智慧构筑的健康防护网。