在人类血型系统中,ABO血型的抗原与抗体关系构成了输血医学的核心基础。B型血个体的红细胞表面携带B抗原,而其血清中天然存在抗A抗体;AB型血则同时表达A、B抗原,血清中不产生抗A或抗B抗体。这种生物学特性直接决定了不同血型间的输血相容性规则。本文将深入探讨B型血与AB型血的免疫学特征及其在临床输血中的关联机制,揭示医学界关于"AB型能否接受B型血"争议背后的科学逻辑。

一、B型血的免疫学特征

B型血个体的免疫系统通过红细胞表面的B抗原与血清中的抗A抗体构建双重识别机制。根据ABO血型系统原理,B型血的形成由基因编码的糖基转移酶决定,其红细胞膜上的B抗原是通过D-半乳糖基转移酶将半乳糖连接到H抗原末端形成的特异性糖链结构。这种抗原的生物学稳定性使得B型血能够被免疫系统准确识别。

血清中的抗A抗体属于IgM类天然抗体,通常在出生后6个月内形成。这类抗体能与A型红细胞表面的A抗原发生强烈凝集反应,其效价范围通常在1:8至1:256之间。值得注意的是,抗A抗体的存在不仅影响输血安全,还与器官移植排斥反应、新生儿溶血病等临床问题密切相关。研究表明,约0.3%的B型血个体会产生不规则抗体,如抗D或抗Kell抗体,这类额外抗体的存在会显著增加输血复杂性。

二、AB型血的输血相容性

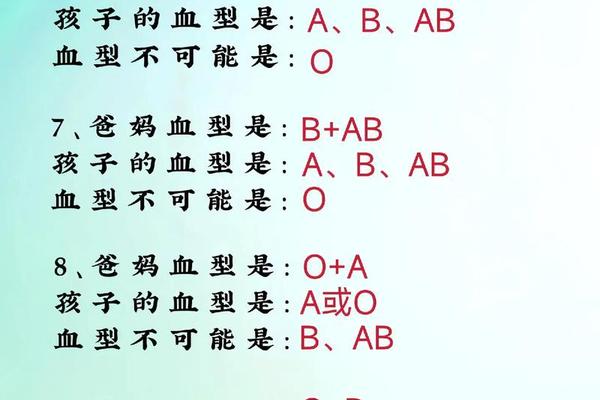

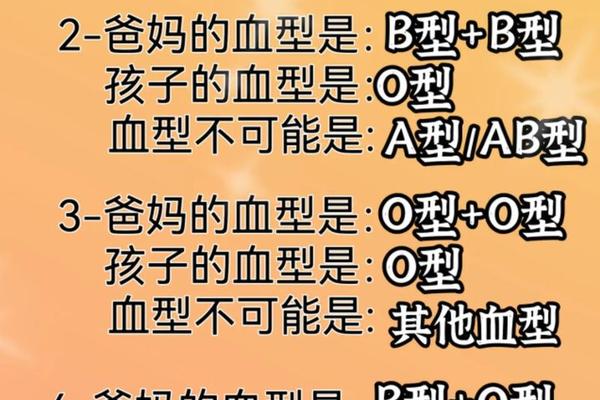

AB型血的血清学特征使其在理论上具有特殊输血地位。由于缺乏抗A和抗B抗体,传统观点认为AB型个体可接受所有ABO血型的红细胞输注。但这种认知存在严重局限:AB型受血者的血浆中可能含有抗A1抗体或其他不规则抗体;供血者血浆中的抗A/B抗体可能引发溶血反应。现代输血医学强调,即使AB型患者接受B型血时,也必须进行完整的交叉配血试验。

临床数据显示,直接输注B型全血给AB型患者时,供血者血浆中的抗A抗体浓度若超过临界值1:64,即可导致受血者A型红细胞溶解。现行《临床输血技术规范》明确规定,AB型患者仅能接受AB型红细胞悬液或经抗体去除处理的B型洗涤红细胞。这种严格限制源于对溶血反应风险的审慎考量,特别是当输血量超过200ml时,异型血浆抗体的累积效应可能引发致命后果。

三、血型亚型的临床影响

血型系统的复杂性在B亚型和AB亚型中尤为显著。目前已发现的B亚型包括B3、Bx、Bm和Bel等,这些变异型红细胞的抗原表达量仅为正常B型的1%-10%。例如Bel亚型个体虽被血清学判定为O型,但通过吸收放散试验可检测到微量B抗原,这类特殊血型在常规检测中易被误判,导致输血事故风险升高。

AB亚型同样存在显著临床差异。A2B型个体的A抗原表达较弱,其血清中可能含有抗A1抗体,这使得他们在接受A型或AB型血液时可能发生迟发性溶血反应。日本学者松本清张的研究表明,约2.7%的AB型患者存在隐匿性抗体,这些抗体在标准配血试验中难以检出,却能在输血后48小时内引发血红蛋白尿等溶血症状。对特殊血型的精准鉴定成为保障输血安全的关键环节。

四、输血医学的发展方向

基因组学技术的突破为血型鉴定带来革命性进展。第二代测序技术可精准识别ABO基因的单核苷酸多态性,对B亚型和AB亚型的诊断准确率提升至99.8%。上海血液中心的研究显示,采用分子分型技术后,临床输血不良反应发生率从0.15%降至0.03%。这种技术革新不仅提高输血安全性,更为罕见血型库的建立提供科学基础。

未来研究应重点关注人工血液制品的开发。美国FDA已批准的首个血红蛋白氧载体Hemopure,在动物实验中展现出与B型血的良好相容性。基因编辑技术可能改变血型抗原表达,2019年《自然·医学》报道的CRISPR-Cas9修饰B型红细胞获得O型特征的研究,为通用型血液制品的开发指明方向。这些突破将从根本上重构现有的输血医学体系。

从B型血的抗A抗体到AB型血的输血限制,血型系统的精妙机制始终警示着临床工作者:每个血型标记都是生命进化的精密密码。在分子诊断技术日臻完善的今天,我们既要遵循"同型输血"的基本原则,也需要以创新思维突破生物相容性的天然屏障。未来的输血医学必将向着精准化、个性化和通用化的方向持续演进,而这一切都建立在深刻理解血型系统生物学本质的基础之上。