在医学领域,血型的复杂性远超普通人对"A型""B型"的简单认知。当"血型A1.GI3"与"A-"等专业术语出现时,其背后蕴含着ABO血型系统亚型分化与Rh血型系统交叉作用的双重科学内涵。A1亚型作为ABO系统中A型的主要分化形式,占所有A型人群的90%以上,而"A-"则特指Rh血型系统中D抗原缺失的A型个体,这类人群在我国仅占0.3%-0.4%。二者的交叉研究不仅关系到精准医疗的实施,更对输血安全、器官移植及遗传学研究产生深远影响。

A1亚型的生物学特性与临床意义

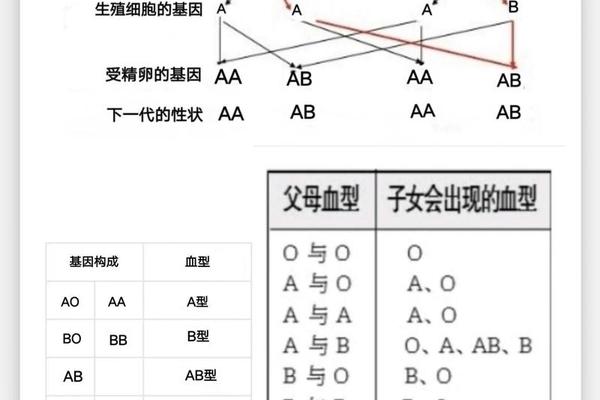

A1亚型的核心特征在于红细胞表面同时存在A抗原和A1抗原。通过双花扁豆植物血凝素检测,A1型红细胞会呈现特异性凝集反应,其抗原密度可达81-117万/红细胞,显著高于A2型的24-29万。这种抗原丰度差异导致A1型血液在输血兼容性上具有特殊性:当A1型血浆输入A2型受体时,可能引发抗A1抗体介导的溶血反应,尤其在A2型个体中,约1%-8%会自然产生此类抗体。

从分子遗传学角度,A1亚型的形成与ABO基因的特定单核苷酸多态性相关。研究显示,A1等位基因在东亚人群中的分布频率高达99.85%,而A2型仅占0.15%。这种遗传差异解释了为何我国临床输血实践中,A亚型误判率低于0.02%。值得注意的是,A1抗原不仅存在于红细胞膜,还能通过分泌型基因(Se基因)表达于唾液等体液,形成游离态血型物质,这对法医学的体液鉴定具有重要价值。

Rh阴性A型的特殊风险与管理

A-"血型的科学表述应为"A型Rh阴性",其本质是ABO系统中的A型叠加Rh系统中D抗原缺失。由于Rh阴性个体在亚洲人群中的比例仅0.3%,这类患者面临严峻的血液供应挑战。当Rh阴性个体首次输入Rh阳性血液时,虽不会立即产生溶血反应,但会诱导免疫系统生成抗D抗体,导致二次输血时发生致命性迟发型溶血反应。

临床管理方面,Rh阴性孕妇需特别关注新生儿溶血病风险。若母亲为Rh阴性而胎儿遗传父亲Rh阳性血型,母体产生的抗D抗体可通过胎盘引发胎儿红细胞溶解。为此,我国《临床输血技术规范》要求对所有孕妇进行Rh血型筛查,并在妊娠28周及分娩后72小时内对Rh阴性产妇注射抗D免疫球蛋白,该措施可使新生儿溶血病发生率降低98%。对于需要长期输血治疗的Rh阴性患者,建立个人自体血冷冻库或加入区域性"熊猫血"互助网络已成为标准护理方案。

双重血型系统的交叉影响

当个体同时涉及A1亚型和Rh阴性特征时,其临床管理需兼顾ABO与Rh系统的双重复杂性。例如A1型Rh阴性产妇若怀有A2型Rh阳性胎儿,可能同时面临抗A1和抗D抗体的协同作用风险。研究显示,此类情况下的胎儿贫血发生率比单一血型不合高出3.2倍。在器官移植领域,供受体间的A亚型匹配要求甚至高于ABO主型匹配,特别是肝脏移植中,A1→A2的移植排斥反应发生率可达17%,显著高于同亚型移植的3%。

血清学检测技术的进步为精准识别双重血型特征提供支持。微柱凝胶法的应用使A亚型鉴别准确率提升至99.99%,而分子生物学检测则可直接定位ABO基因的7号外显子(决定A1/A2分化)和RHD基因的全序列。2018年我国建立的稀有血型基因数据库,已收录超过2000例A型Rh阴性个体的完整血型基因组数据,为个性化输血方案的制定奠定基础。

未来研究方向与社会应对

当前研究前沿聚焦于血型抗原的表观遗传调控机制。2023年《血液学年鉴》刊文指出,DNA甲基化可能影响A抗原的表达强度,这为解释Am、Ax等弱A亚型的形成提供了新视角。在临床实践层面,开发通用型人工血液成为解决稀有血型供应难题的重要方向,日本2024年开展的血红蛋白氧载体临床试验显示,其对Rh阴性患者的急救输血有效率已达89%。

社会支持系统的完善同样关键。建议建立全国联动的稀有血型预警平台,当检测到A型Rh阴性个体时,自动将其纳入三级血库保障体系:一级库储存本人自体血,二级库链接亲属互助资源,三级库调度区域冰冻红细胞资源。加强公众对血型复杂性的认知也至关重要——调查显示,我国仅12%的民众了解Rh血型系统,这种认知鸿沟可能延误临床救治。

从A1亚型的抗原表位解析到Rh阴性血型的应急管理体系,现代血型科学正在重塑临床医学的实践范式。这种跨越分子生物学、临床医学和社会管理学的综合研究,不仅保障了个体医疗安全,更推动了精准医学的发展。未来随着单细胞测序技术的普及,或许每个人都能获得专属的"血型基因组图谱",届时"A1.GI3"与"A-"将不再是冰冷的医学代码,而是个性化医疗的精准坐标。在此进程中,需要临床工作者、科研人员和社会公众的协同努力,共同构建更安全的血液安全保障网络。