血型作为人类遗传的重要特征,不仅承载着生物学的密码,也牵动着无数家庭的好奇与关切。当父亲为A型血、母亲为B型血时,孩子的血型可能性成为科学规律与生活趣味的结合点。人们常问:“这样的组合下,孩子究竟会有哪些血型?儿子会更多地遗传父亲还是母亲的血型特征?”这些问题背后,既涉及ABO血型系统的遗传机制,也隐藏着基因重组与显隐关系的奥秘。

一、ABO血型遗传的基本规律

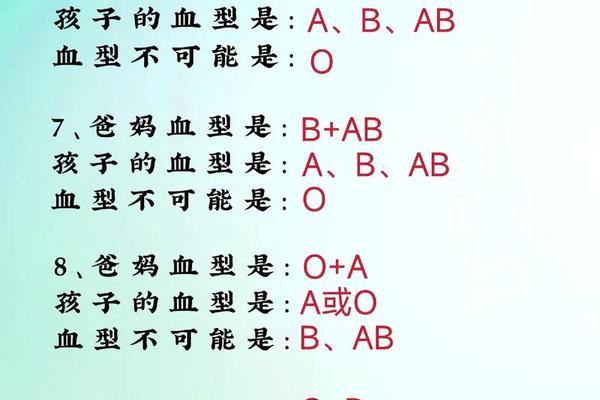

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于第9号染色体上的等位基因决定。A和B基因是显性基因,O为隐性基因。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则可能为BB或BO。当父亲为A型(AA/AO)和母亲为B型(BB/BO)时,孩子的血型可能覆盖A、B、AB、O四种类型。

具体而言,父母基因组合的随机性导致多种可能性。例如,若父亲携带AO基因而母亲携带BO基因,孩子可能分别从父母处获得A、O、B或O基因片段,组合成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。这种遗传的复杂性解释了为何同一父母可能生育不同血型的子女,也打破了“孩子必须与父母之一血型相同”的误解。

值得注意的是,显性基因的表达具有优先性。即使孩子携带A或B基因中的一个,也会表现为显性血型,而O型血仅在两个隐性基因同时存在时才会显现。例如,父亲AO与母亲BO的子女中,O型血的出现概率为25%,其余75%为显性血型。

二、性别对血型遗传的影响

血型遗传与性别无关,这是由ABO基因位于常染色体的特性决定的。无论是儿子还是女儿,其血型基因的分配均遵循相同的概率法则。例如,父亲A型与母亲B型的儿子可能获得A、B、AB或O型血,这一概率分布与女儿完全一致。

从基因重组的角度看,子代血型的形成是父母基因的随机组合结果。父亲的A基因可能来自其父母中的任意一方,母亲的B基因同样如此。这种重组过程不受性别影响,而是通过减数分裂实现基因片段的自由组合。“儿子更可能遗传父亲血型”的说法缺乏科学依据,血型遗传的随机性远高于性别偏好。

尽管血型与性别无直接关联,但某些血型相关疾病可能表现出性别差异。例如,A型血女性更易患自身免疫性疾病,而B型血男性心血管疾病风险较高。但这些差异属于表型关联,与血型遗传机制本身无关。

三、特殊血型与遗传例外

在极少数情况下,血型遗传可能偏离常规规律。孟买血型(hh型)是最典型的例外,这类个体的ABO基因虽正常,但因缺乏H抗原前体物质,导致常规检测显示为O型,实际可能携带A或B基因。例如,若父亲为孟买型A血(基因型hh-AA),其子女可能继承A基因并与母亲的B基因组合成AB型。

基因突变和亚型现象也会影响血型表现。某些B亚型个体的B抗原表达微弱,可能被误判为O型,但其子女仍可能遗传完整的B基因。2018年江西发现的新型B变异基因型案例显示,三代家族成员均携带特殊B抗原,导致血型检测结果异常。这些特殊案例提示,常规血型检测需结合基因分析以提高准确性。

对于临床实践而言,特殊血型的识别至关重要。当亲子血型不符合遗传规律时,应优先考虑罕见血型或检测误差,而非直接质疑亲缘关系。现代基因测序技术可精准识别H抗原缺失、顺式AB型等复杂情况,为血型遗传研究提供新工具。

四、社会认知与科学普及

公众对血型遗传存在诸多误解。电视剧中“A型父母生出B型孩子必定非亲生”的桥段,忽视了孟买血型等科学事实。据统计,因血型疑问引发的家庭纠纷中,约12%最终通过基因检测确认为特殊血型所致。这凸显了科学普及的重要性。

文化观念也影响着血型认知。日本等国有基于血型的性格分析传统,但将血型与性格、命运挂钩缺乏实证支持。科学研究表明,血型与疾病易感性的关联度(如A型血与胃癌风险)不足1.5%,远低于环境与生活习惯的影响。

加强血型知识的科普教育势在必行。医疗机构应在产检时详细解读血型遗传规律,媒体需避免传播“滴血认亲”等伪科学。2023年某医院开展的遗传咨询项目显示,接受血型科普的夫妇对亲子关系的焦虑感降低67%,这验证了科学传播的社会价值。

父亲A型与母亲B型的血型组合,为生命遗传的多样性提供了生动注解。从四种常规血型的概率分布,到孟买血型等特殊案例,ABO系统的遗传规律既严谨又充满变数。科学研究已揭示,血型遗传无性别偏好,且需考虑罕见基因型的影响。未来,随着基因测序技术的普及,血型检测将从表型判断走向基因解码,为精准医疗和遗传咨询提供支撑。建议公众以理性态度看待血型差异,在遇到遗传异常时优先寻求专业检测,让科学之光照亮生命密码的真相。