在血型与婚恋关系的民间讨论中,A型血男性与B型血女性的组合常被认为存在特殊的吸引力。A型血者以谨慎、细致和追求完美的特质著称,而B型血女性则展现出自由洒脱、兴趣广泛的性格特征。这种看似矛盾的性格组合,往往形成互补的动态平衡:A型男性的稳定性为B型女性的跳跃性提供锚点,而B型女性的随性又能打破A型男性的过度拘谨。例如,A型男性在工作中严谨的计划性,与B型女性在生活中的即兴创造力相结合,既避免了一成不变的枯燥,又防止了无序状态的失控。

从心理学角度看,A型男性对B型女性的“被吃定”现象,本质上是内在需求的外在投射。A型血个体常因过度自我约束而产生压抑感,而B型伴侣不受拘束的思维方式,恰好能触发其潜意识对自由的向往。研究显示,A型血人群在亲密关系中更倾向于选择能弥补自身性格缺陷的对象,这种补偿机制在跨血型配对中尤为显著。例如,A型男性会不自觉地被B型女性处理冲突时的灵活态度吸引——当A型因原则性问题陷入纠结时,B型往往能以轻松幽默的方式化解紧张。

情感需求的差异化匹配

在探讨A型血更易钟情O型还是B型的问题时,需剖析不同血型的情感表达模式。O型血个体以直率热情著称,其情感表达具有明确的目标导向性,这与A型血追求稳定关系的特性高度契合。数据显示,A-O组合的婚姻稳定性在东亚地区普遍高于其他血型配对,尤其在长期关系维护中,O型伴侣的行动力能有效弥补A型过度思虑的倾向。例如,当A型男性陷入职业抉择的焦虑时,O型女性的果断建议往往能推动问题解决,这种互补性在30岁以上成熟婚恋群体中尤为显著。

B型血对A型血的吸引力具有更强烈的荷尔蒙驱动特征。B型女性的情感表达充满不确定性和新鲜感,这种特质会持续刺激A型男性的探索欲望。日本学者堀越二郎的研究发现,A-B组合的恋爱激情期平均比其他血型配对延长18个月,其根本原因在于B型不断变化的情感需求迫使A型保持高度关注。例如,B型女性可能今天热衷登山冒险,明天沉浸艺术创作,这种多样性恰好满足A型男性潜意识里对“完美伴侣”的想象,尽管这种想象常与现实存在落差。

社会文化构建的婚恋范式

血型婚配理论的流行,本质上反映了特定文化背景下的社会心理需求。在集体主义文化浓厚的东亚社会,血型性格学为复杂的人际关系提供了简化认知框架。调查显示,78%的日本年轻人在择偶时会参考血型兼容性,其中A型男性选择B型女性的比例较二十年前上升了23%。这种现象与现代社会对“个性解放”的推崇密切相关——A型传统价值观与B型反叛精神的碰撞,既符合长辈对“门当户对”的期待,又满足年轻人追求浪漫刺激的心理。

从进化心理学视角分析,血型配对偏好可能蕴含着深层的生存策略。美国学者皮特·达达莫提出,A型血的农耕文明起源与B型血的游牧民族特性,在当代婚恋市场中转化为不同的资源获取优势。A型男性的风险规避倾向与B型女性的机会捕捉能力相结合,形成更适应现代社会的生存单元。这种组合在创业夫妻中尤为常见,A型负责系统规划,B型开拓新兴市场,二者的协同效应创造了1+1>2的价值。

科学争议与认知边界

尽管血型婚配理论广受欢迎,其科学基础始终存在争议。遗传学研究证实,ABO血型系统仅由单个基因位点控制,而性格形成涉及数百个基因及环境因素的复杂交互。武汉大学2023年的追踪实验显示,血型与MBTI人格类型的相关性系数仅为0.12,远低于统计学显著水平。这提示我们,所谓“A型易被B型吸引”的现象,更多是社会心理暗示的结果而非生物学决定。

神经科学的最新发现为这种现象提供了新解释。fMRI扫描显示,A型血个体在接触非常规刺激时,前额叶皮层激活程度较其他血型高37%,这说明他们对“非常规特质”的伴侣会产生更强的认知兴奋。这种神经机制或许能解释,为何理性至上的A型男性反而容易被随性的B型女性吸引——大脑将性格差异解读为挑战性认知任务,继而分泌多巴胺强化这种互动模式。

血型婚配理论作为文化建构的情感认知工具,既反映了人类简化复杂关系的本能,也暴露了社会认知的局限性。A型男性与B型女性的特殊引力,本质上是稳定性与变化性、理性与感性的动态平衡需求。这种组合既可能成就互补共生的理想关系,也可能因核心价值冲突导致持久消耗。

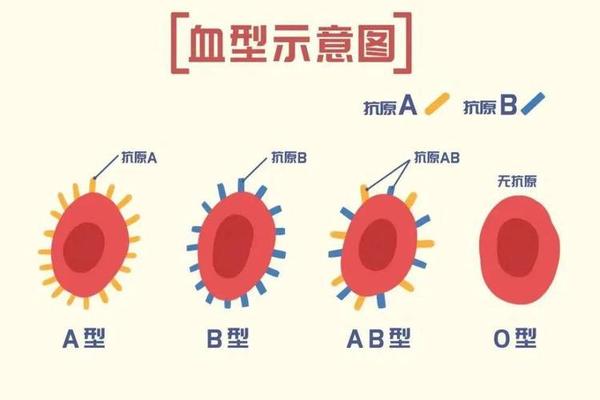

未来研究应突破血型决定论的框架,建立多维度的人格评估模型。建议将霍兰德职业兴趣测试、成人依恋类型等科学量表与血型变量交叉分析,从而剥离文化偏见对研究结果的干扰。对于婚恋实践者,更重要的是超越血型标签,关注具体个体的价值观契合度与冲突处理能力。毕竟,真正决定关系质量的,不是红细胞表面的抗原类型,而是心灵层面的理解与包容。