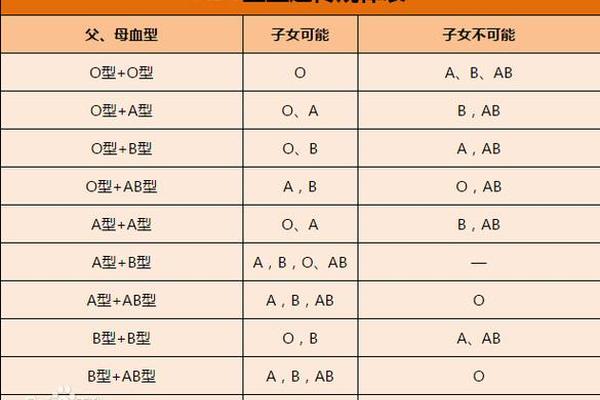

在ABO血型系统中,A型血的基因型表现为显性遗传特征。根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型由两个等位基因组成:AA或Ai。其中,A为显性基因,i为隐性基因。当个体的基因型为AA时,红细胞表面会稳定表达A抗原;若为Ai型,由于显性基因的覆盖作用,A抗原仍会被优先表达,而隐性基因i则不会在表型中显现。这种显隐关系使得A型血在遗传中具有较高的表达概率,例如两个A型血父母可能生出A型或O型子女,但绝不会出现B型或AB型后代。

从群体遗传学角度分析,显性基因A的传递遵循随机分配原则。例如,当A型血(Ai)与O型血(ii)结合时,子代有50%概率继承A基因(表现为A型血),50%概率继承i基因(表现为O型血)。这一机制解释了为何A型血在全球人口中占比仅次于O型血,但其基因型分布存在显著地域差异。

二、显性与隐性机制的生物学解析

A型血的显性特征源于基因编码的糖基转移酶活性。A基因(A等位基因)通过合成N-乙酰半乳糖胺转移酶,将特定糖基连接到H抗原前体上,形成A抗原。而i基因因缺乏编码功能酶的能力,无法修饰H抗原,导致O型血的表型特征。这种生化路径的差异,使得A基因即使在杂合状态下(Ai)仍能主导抗原表达。

值得注意的是,H抗原的存在是A抗原表达的前提。若个体携带罕见的孟买血型基因(hh),即使具有A基因,也无法生成A抗原。例如,父母一方为B型血,另一方为隐性孟买型O血时,子女可能因H基因缺失而表现出与遗传规律不符的A型血表型。这类特殊案例揭示了显性基因表达对上游遗传因子的依赖性,也凸显了血型系统的复杂性。

三、中国人群中的A型血分布特征

根据2023年全国献血统计数据,中国A型血人口占比约28%,显著低于O型血(41%),但高于B型(24%)和AB型(7%)。地域分布显示,长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区仅27%,这种差异可能与历史上的民族迁徙和基因流有关。例如,湖南、湖北等楚文化核心区的A型血比例高达32-35%,反映了古代族群基因池的延续。

尽管A型血总体占比并非最低,但其献血率常低于临床需求。数据显示,中国血库A型血液短缺频率较高,这可能与A型人群的性格特质相关——研究指出,A型血个体更倾向于谨慎保守,对献血风险的认知敏感度较高。这种现象提示,血型分布的社会学意义需结合遗传学与行为科学综合解读。

四、基因检测技术对显性比例的验证

传统血清学检测仅能判定表型,而现代基因分型技术可精准识别AA/Ai基因型。例如,采用PCR-SSP法可通过特异性引物扩增A和i等位基因,区分纯合与杂合状态。深圳血液中心的研究表明,中国汉族人群中Ai基因型占比约65%,显著高于欧美人群的40%,这说明显性基因A的杂合优势可能与环境适应性相关。

基因检测还揭示了特殊遗传现象。2022年的一项案例显示,某家庭中父母分别为B型和O型血,却生出A型血子女。基因测序发现母亲携带罕见的A等位基因(如A204亚型),但因H基因突变未能表达A抗原,最终通过遗传重组使子女获得功能性A基因。此类发现推动了ABO亚型数据库的完善,也为法医学亲子鉴定提供了新依据。

五、临床与社会应用的双重意义

在输血医学中,A型显性基因的识别直接影响血液安全。若供血者为Ai型,其血浆中可能含有抗B抗体,误输给AB型患者会引发溶血反应。WHO建议对献血者进行基因分型补充检测,尤其在高危手术前需确认供受双方基因型兼容性。

社会认知层面,A型血的显性遗传特性常被误读。例如,部分文化将A型血与特定性格关联,认为其“保守严谨”的特质源于基因优势。分子人类学研究指出,这类关联缺乏直接证据,性格形成更多受后天环境影响。科学普及需强调:基因型决定生物特征,但无法预测行为模式。

A型血的显性基因比例及其遗传机制,揭示了人类生物多样性的微观图景。从孟德尔定律到现代基因检测,科学界已构建起完整的ABO遗传理论框架,但特殊案例仍挑战着传统认知。未来研究应聚焦三个方面:一是开发低成本快速基因分型技术以提升血库管理效率;二是深入探索A等位基因的亚型多样性及其病理学关联;三是开展跨地域群体遗传学研究,解析A型血分布差异背后的自然选择压力。唯有融合多学科视角,才能更全面诠释血型基因在人类进化与社会发展中的独特价值。