人类对血型的认知始于20世纪初奥地利科学家卡尔·兰德斯泰纳发现的ABO血型系统。这一系统将血液分为A、B、AB和O四类,其核心依据是红细胞表面抗原的差异。关于“血型只有A型”的说法显然与科学事实不符,但A型血作为全球第二大常见血型,其分布、遗传特性及健康关联性始终是医学和遗传学领域的研究焦点。本文将从血型分类的科学性、A型血的全球分布、健康影响以及遗传规律等多个角度,探讨A型血的实际地位与意义。

血型分类的科学基础

ABO血型系统的发现彻底改变了医学输血的安全性。根据红细胞表面A抗原和B抗原的存在与否,人类血液被明确划分为四类:A型(仅含A抗原)、B型(仅含B抗原)、AB型(同时含A和B抗原)以及O型(无A、B抗原)。这种分类并非孤立存在,而是与血浆中天然抗体(抗-A或抗-B)的分布形成互补。例如,A型血个体的血浆中天然携带抗-B抗体,这种抗原-抗体的严格对应关系是输血匹配的核心依据。

值得注意的是,ABO系统之外还存在其他血型分类,如Rh血型系统。Rh阴性血型(俗称“熊猫血”)在人群中占比不足1%,其临床意义在于母婴血型不合可能引发新生儿溶血。血型的复杂性远超过单一分类,A型仅是ABO系统中的一部分,而非唯一类型。

A型血的全球分布特征

从人口统计学角度看,A型血在全球范围内的分布呈现显著地域差异。欧洲和北美白人群体中,A型血占比高达30%-40%,这与基因演化和迁徙历史密切相关。例如,挪威人群中A型血比例接近50%,而东欧部分地区甚至更高。相比之下,亚洲的A型血比例相对较低,中国北方约为27%,日本则为38%,显示出基因型与地理环境的适应性关联。

尽管A型血在某些地区占据主导地位,但全球最常见的血型仍是O型(约45%),其次是A型(约40%),B型和AB型分别占11%和4%。这种分布格局与人类进化过程中的自然选择有关。例如,O型血对疟疾的抵抗力较强,在热带地区更具生存优势;而A型血在欧洲高纬度地区的流行可能与早期农业社会对特定病原体的适应性有关。

A型血的健康关联性

多项研究表明,A型血与特定疾病风险存在统计学关联。心血管疾病领域的研究显示,A型血个体因凝血因子Ⅷ和血管性血友病因子(vWF)水平较高,其静脉血栓形成风险比O型血高20%。胃癌风险方面,A型血人群对幽门螺杆菌感染的敏感性更高,而该细菌是胃癌的主要诱因之一。A型血在糖尿病和某些自身免疫性疾病中的易感性也得到初步验证。

这些关联性并非绝对。血型对健康的影响需结合环境、生活方式等综合因素分析。例如,A型血与心血管疾病的关联可能通过调节胆固醇代谢实现,但均衡饮食和规律运动可显著降低风险。血型仅是健康风险评估的参考指标之一,而非决定性因素。

A型血的遗传规律与家族传递

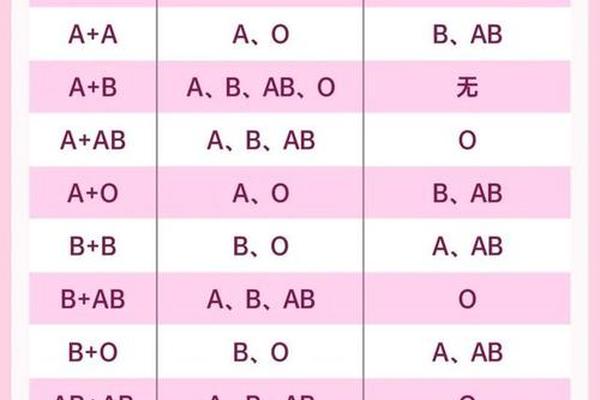

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA、IB和i等位基因决定。IA基因显性表达A抗原,i基因隐性不表达抗原。若父母一方为A型(IAi或IAIA),另一方为O型(ii),子女有50%概率继承A型;若父母均为A型(IAi),则子女可能出现A型(75%)或O型(25%)。这种遗传机制解释了为何A型血家族中偶现O型后代。

特殊情况下,孟买血型等罕见变异可能干扰常规血型判断。此类个体虽携带A基因,但因缺乏H抗原前体而表现为O型,需通过DNA检测确认。这提示临床实践中,血型鉴定需结合血清学与分子生物学方法以提高准确性。

A型血作为ABO系统中的重要组成部分,其全球分布的差异性与健康风险的关联性为医学和人类学研究提供了丰富素材。将血型简单归结为“唯一”或“最优”均违背科学事实。未来研究需在以下方向深入:一是开展大规模跨种族队列研究,厘清血型与疾病关联的分子机制;二是探索血型抗原在免疫调控和病原体识别中的具体作用;三是加强公众科普,纠正“血型决定论”等认知误区。正如卡尔·兰德斯泰纳所言:“血液是生命的镜子,但其映照的不仅是基因,更是人类与环境的永恒对话。”