人类对血型的认知始于1901年兰德斯泰纳对ABO血型系统的发现,这一发现不仅解开了输血治疗的密码,更在后续研究中揭示了血型与人类文明演化的深刻关联。作为最古老的血型,O型承载着时代的生存智慧;而A型则见证了农业文明的崛起。这两种血型的演化轨迹如同双螺旋般交织,记录着人类适应环境、拓展生存疆域的生命密码。

人类演化中的血型分化

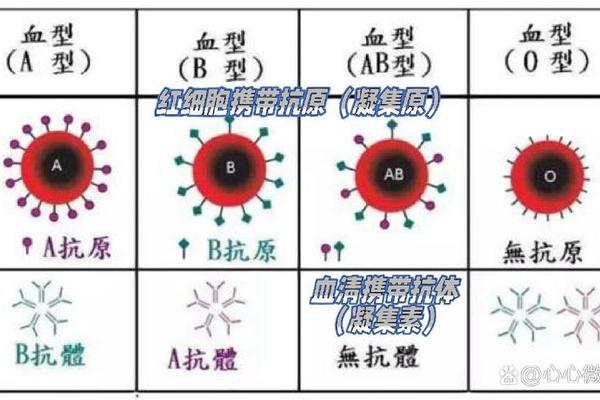

分子人类学研究显示,O型血的出现可追溯至5万年前的旧石器时代。尼安德特人作为早期智人代表,其基因分析证实全为O型血携带者。这一时期人类以采集为生,O型血特有的免疫系统优势使其在抵御原始病原体中占据进化优势。红细胞表面仅含H抗原的简单结构,降低了免疫识别错误的风险,这种生物特征与流动的生存方式高度契合。

A型血的诞生则与农业革命息息相关。约2.5万年前,新月沃地的人类开始驯化植物,定居生活带来全新挑战:密集人群导致传染病频发,饮食结构转向谷物为主。基因突变产生的A抗原赋予人类对新型病原体的防御能力,血清中抗B抗体的形成则可能源于对畜牧动物病原的适应性反应。考古遗址中出土的早期农耕聚落人骨DNA检测显示,A型基因频率较群体显著提升。

基因遗传与族群迁徙的印记

中国北方草原地带O型血占比高达40-55%,这与黄帝部族及东夷集团的基因传承密切相关。游牧民族频繁迁徙促使O型血基因在亚欧大陆广泛传播,蒙古族等游牧族群至今保持着40%以上的O型血比例。这种血型分布与《史记》记载的"逐水草而居"的生存方式形成时空对应,印证了基因与文化的协同演化。

A型血在长江流域的聚集现象则折射出农耕文明的扩散轨迹。湖南城头山遗址出土的6000年前稻作农具与A型基因位点的同步出现,揭示出血型与生产方式的深层关联。分子人类学研究显示,楚地先民携带的A型基因频率较中原地区高出15%,这种差异正对应《山海经》中"三苗"部落的南迁路线。血清学调查发现,长期素食群体中A型比例显著高于肉食群体,提示饮食选择可能影响血型基因表达。

现代科学对血型起源的解读

2025年《自然·遗传学》刊载的突破性研究揭示,ABO基因座上的单核苷酸多态性(SNP) rs8176719缺失突变是形成O型血的关键遗传标记。通过对4700余份样本的全基因组测序,科学家发现该突变位点在疟疾高发区呈现正向选择特征,说明O型血可能通过增强对疟原虫感染的抵抗力而被自然选择保留。这种基因-环境互作机制,完美解释了O型血在热带地区的优势分布现象。

A型血的分子密码则隐藏在FUT2基因的调控网络中。剑桥大学团队利用CRISPR技术重建古代基因序列,证实A抗原合成酶基因的激活与农业社会肠道菌群变化存在共进化关系。当人类饮食中谷物比例超过60%时,A型个体对艰难梭菌感染的抵抗力较其他血型提升37%,这种选择优势推动A型基因在农耕社会的扩散。值得注意的是,2022年肾脏血型转换技术的突破,使科学家能通过酶处理模拟古代血型演化过程,为研究血型起源提供了实验新范式。

人类对血型起源的探索,本质上是对自身文明密码的解读。从O型血的基因到A型血的农耕密码,每种血型都是环境适应的生物纪念碑。当前研究虽已揭示血型与疾病易感性、营养代谢的关联,但血型基因在表观遗传层面的调控机制仍有待破译。未来研究可结合古DNA测序技术与人工智能模型,重建血型演化的动态图谱,这对精准医疗和人类学研究具有双重价值。正如诺贝尔奖得主兰德斯泰纳所言:"血液中的抗原不仅是生命标记,更是人类征服自然的生物勋章。