在人类血液分类的复杂体系中,A型Rh血型是一个常被误解的概念。许多人误以为Rh血型是独立于ABO系统的另一种分类标准,甚至将其与A型或O型混为一谈。实际上,Rh血型与ABO血型是两套独立但并行的分类系统,共同构成了完整的血型描述。例如,当一个人被称为“A型Rh阳性”时,意味着其ABO血型为A型,同时Rh血型为阳性——两者分别由不同的基因控制,且具有截然不同的临床意义。

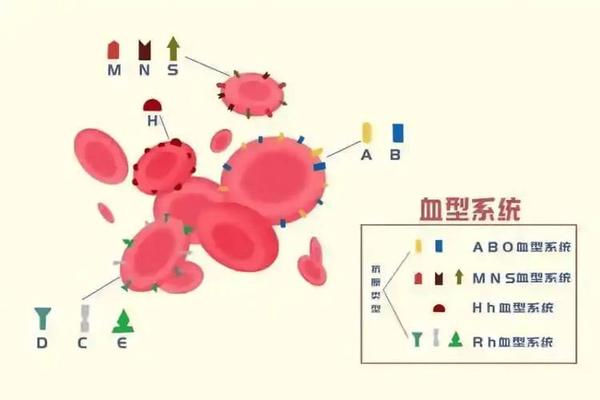

ABO血型系统根据红细胞表面是否存在A抗原或B抗原进行分类,而Rh血型系统则聚焦于是否存在D抗原。这种双重维度的分类方式,使得每个个体的血型必须同时标注ABO和Rh两个系统的结果。例如,A型Rh+血型是指红细胞表面携带A抗原和D抗原,血清中含有抗B抗体,这种组合在全球范围内相对常见,但在输血和妊娠等场景中仍需高度谨慎。

抗原结构与亚型差异

ABO血型系统中的A型并非单一类型,而是存在A1、A2、Ax等多种亚型。研究表明,A1型红细胞表面同时存在A抗原和A1抗原,而A2型仅携带A抗原,这种细微差异可能导致血清学检测中的误判。例如,A2型血清中可能含有抗A1抗体,若与A1型血液接触,可能引发凝集反应。这种亚型差异在临床输血中尤为关键,曾有案例显示,将A2型误判为O型可能导致严重的溶血反应。

Rh血型系统的复杂性更甚于ABO系统。Rh阳性(Rh+)指红细胞携带D抗原,阴性(Rh-)则完全缺失该抗原。值得注意的是,Rh系统包含超过50种抗原,但D抗原的临床意义最为突出。在中国汉族人群中,Rh阴性者仅占0.3%,因此被称为“熊猫血”。这种稀有性使得Rh阴性个体在紧急输血时面临特殊挑战,例如必须严格匹配Rh阴性供体,且女性妊娠期间需防范胎儿溶血风险。

输血医学的核心原则

对于A型Rh+个体而言,输血兼容性遵循双重规则:ABO系统要求只能接受A型或O型血液,而Rh系统则需确保供受双方Rh因子匹配。虽然Rh阳性者可以接受Rh阴性血液,但反向输血将引发致命风险。例如,当Rh阴性患者输入Rh阳性血液时,其免疫系统可能产生抗D抗体,导致二次输血时发生严重溶血。

亚型差异进一步增加了输血复杂性。临床案例显示,A2型血液若误输给A1型患者,可能因血清中的抗A1抗体引发迟发性溶血反应。现代血库普遍采用更精细的检测手段,包括使用O型血清交叉配型以排除Ax等特殊亚型的误判风险。这些措施将输血反应发生率从20世纪中期的15%降至如今的0.01%以下,体现了血型研究的临床价值。

遗传规律与族群分布

ABO与Rh血型的遗传遵循孟德尔定律,但两套系统位于不同染色体上独立遗传。A型Rh+的遗传可能呈现多种组合:父母若均为A型Rh+,子女有75%概率继承A型;若一方为Rh阴性,子女Rh阳性概率仍高达50%。这种遗传特性解释了为何某些家族中反复出现稀有血型个体。

族群差异在Rh血型分布中尤为显著。中国汉族Rh阴性率仅为0.3%,而欧美人群可达15%。这种差异导致跨国医疗援助时需特别注意血型匹配。例如,2021年某跨国捐献案例中,因未充分考虑供体Rh阴性概率差异,险些延误治疗。这些案例凸显了建立全球血型数据库的必要性。

健康风险与临床关联

近年研究发现,A型血个体患胃癌、癌的风险较其他血型高20%,而Rh阳性者因D抗原的免疫调节作用,对某些病毒感染具有更强抵抗力。这种相关性并非绝对,更多研究指向ABO抗原对肠道菌群的影响机制。例如,A抗原可能促进幽门螺杆菌定植,间接增加消化道疾病风险。

对于Rh阴性女性,妊娠管理至关重要。当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激产生抗D抗体。这种致敏过程在首次妊娠中风险较低,但二次妊娠时抗体可穿透胎盘引发胎儿溶血。临床常规对Rh阴性孕妇注射抗D免疫球蛋白,将新生儿溶血发生率从14%降至1%以下。

A型Rh+血型作为ABO与Rh系统交叉的典型代表,揭示了人类血液系统的精妙复杂性。从抗原亚型到输血原则,从遗传规律到疾病关联,其研究价值贯穿基础医学与临床实践。当前研究仍存在空白领域,例如Rh阴性个体免疫系统的长期特性、ABO血型与慢性病的分子作用机制等。建议未来研究加强多中心协作,利用基因编辑技术探索血型抗原的功能本质,同时提升公众对稀有血型的认知与应急献血意识。唯有如此,方能在生命救治的关键时刻,架起更加稳固的血型兼容之桥。