A+型血是ABO血型系统与Rh血型系统的双重分类结果。在ABO系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体;而Rh系统中的“+”表示红细胞膜上存在D抗原,即Rh阳性。这种组合使A+型血成为全球较为常见的血型之一,约占总人口的30%左右。

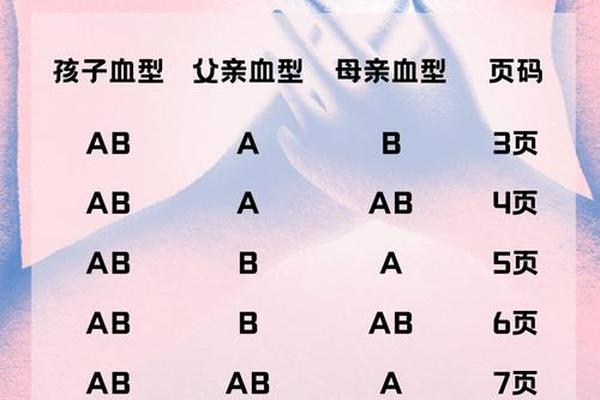

从遗传学角度,血型由父母基因共同决定。ABO血型基因位于第9号染色体,而Rh血型基因位于第1号染色体。A型血的产生需至少携带一个A基因(基因型为AA或AO),而Rh阳性则由显性D基因控制。A+型血的个体在输血和器官移植中需严格遵守血型相容性原则,以避免免疫反应。

二、A+型血的健康关联与争议

研究表明,A型血可能与某些疾病的易感性相关。例如,A型血人群的血液黏稠度较高,脑梗塞风险显著高于其他血型,且癌症发病率(如胃癌、食管癌)也相对突出。新冠疫情期间的多项研究指出,A型血个体感染新冠病毒后出现重症的风险较O型血高1.5倍,可能与A抗原促进病毒与宿主细胞的结合有关。

这些关联性仍存在争议。例如,中国学者在2020年的研究中强调,血型与疾病风险的结论需更大规模样本验证,且血液黏稠度等生理指标受饮食、运动等环境因素影响更大。A型血人群的凝血因子水平较高,虽可能增加血栓风险,但也在创伤恢复中表现出优势。

三、医学应用中的特殊考量

在临床输血中,A+型血个体可接受A型或O型血液,但需避免Rh阴性血输入,否则可能引发溶血反应。对于孕妇而言,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,需注射抗D免疫球蛋白预防新生儿溶血症,但A+型血女性因本身为Rh阳性,无需此类干预。

值得注意的是,A+型血与妊娠并发症的关系逐渐受到关注。研究显示,A型血孕妇发生子痫前期的风险较O型血高,可能与血管内皮功能异常相关;但相较于AB型血,其产后出血概率较低。这些发现提示产科医生需结合血型制定个性化监测方案。

四、社会认知与科学启示

公众对血型的认知常与文化观念交织。例如,日本流行“血型性格说”,认为A型血者严谨细致;中国民间则存在“A型血易患慢性病”等说法。科学界普遍认为,血型对性格或健康的影响需通过严格的流行病学研究验证,而非简单归因。

未来研究应聚焦两大方向:一是通过基因组学技术解析血型相关基因与疾病通路的相互作用;二是建立多中心、跨种族的大样本数据库,以区分遗传因素与环境因素的贡献。例如,针对A型血与胃癌的关联,需进一步探究幽门螺杆菌感染等混杂变量的影响。

总结

A+型血作为ABO与Rh系统的双重阳性血型,其医学意义体现在输血安全、疾病风险预测及个性化健康管理中。尽管现有研究揭示了其与心血管疾病、癌症及传染病的潜在关联,但这些结论仍需更多循证医学支持。对于A+型血人群,建议定期监测血液黏稠度、凝血功能等指标,同时保持均衡饮食与适度运动以降低健康风险。科学界需继续探索血型生物学机制的深层逻辑,为精准医学提供更可靠的依据。