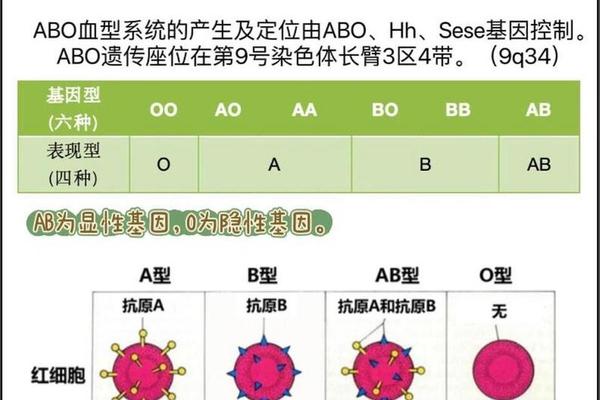

人类血型系统是医学领域最复杂的遗传特征之一,其核心分类基于红细胞表面抗原的差异。目前国际公认的血型系统超过30种,其中ABO和Rh血型系统在临床实践中最为关键。ABO系统根据红细胞是否携带A或B抗原分为A型、B型、AB型和O型,而Rh系统则以是否存在D抗原来划分阳性和阴性。

A型血阳性"这一表述实际上融合了ABO和Rh两大系统的分类结果。具体而言,A+血型即代表ABO系统中的A型(红细胞含A抗原),同时属于Rh阳性(红细胞携带D抗原)。这种双重命名体系源于输血医学对兼容性的严格要求——ABO系统决定主要输血方向,而Rh系统则影响母婴血型不合引发的溶血风险。值得注意的是,在日常语境中"A型血阳性"常被简化为"A+",但严格来说,该表述必须同时满足ABO系统的A型与Rh系统的阳性双重标准。

二、A+血型的生物学特征

从抗原构成来看,A+血型具有ABO系统的A抗原和Rh系统的D抗原双重标记。A抗原的形成由糖基转移酶控制,其分子结构是在H抗原基础上添加N-乙酰半乳糖胺形成的特异性糖链。而RhD抗原则是位于红细胞膜上的跨膜蛋白,其编码基因位于第1号染色体,具有高度多态性。

血清学检测显示,A+个体的血浆中天然存在抗B抗体,但不会产生抗D抗体。这种免疫特性决定了其输血原则:可接受A型或O型的Rh阳性血液,同时能为AB型或A型Rh阳性受血者提供血液。值得注意的是,约有0.2%-1%的A型人群存在RhD变异体(如弱D型),这类特殊案例需要分子生物学检测才能准确分型。

三、临床输血的核心价值

在输血医学中,A+血型的双重属性具有重要临床意义。根据我国《临床输血技术规范》,ABO血型相同是输血的首要原则,而RhD抗原的匹配性则直接影响长期输血患者的安全。统计显示,我国汉族人群中A型血占比约28.7%,其中Rh阳性者超过99.5%,这使得A+成为仅次于O+的第二大常见血型。

对于A+受血者,输注A-血液虽不会引发急性溶血反应,但可能刺激免疫系统产生抗D抗体,导致后续输血或妊娠风险。反观A+供血者,其红细胞可用于A+和AB+患者,但血浆中的抗B抗体要求必须进行交叉配血试验,避免引发B型受血者的溶血反应。近年无锡血站等机构引入的荧光PCR技术,已能精准识别ABO亚型和RhD变异,将输血不良反应率降低至0.003%以下。

四、检测技术的演进突破

传统血清学检测通过抗原-抗体凝集反应判断血型,这种方法依赖操作者经验,对亚型识别存在局限性。例如部分A亚型(如A3型)可能被误判为O型,而弱D型易与Rh阴性混淆。2024年浙江省血液中心的研究显示,分子生物学技术通过分析ABO基因的7号外显子和RhD基因的10个外显子,可将分型准确率提升至99.99%。

新一代测序技术(NGS)的应用更开创了血型研究的新纪元。国际输血协会2024年新批准的MAL血型系统,正是通过全外显子组测序技术发现了红细胞膜上的新型锚定蛋白。这些突破不仅完善了血型抗原数据库,更为稀有血型库建设提供了技术支撑,例如我国建立的"熊猫血"基因库已收录超过2000例RhD阴性样本的完整基因信息。

五、未来研究方向展望

随着精准医学的发展,血型研究正从简单的分类转向功能探索。2024年《Transfusion Today》刊文指出,ATP11C基因调控的红细胞膜脂质分布与疟疾易感性存在关联,这为血型与疾病相关性研究提供了新思路。在临床转化方面,人工血型抗原修饰技术取得阶段性突破,动物实验显示通过糖基转移酶工程改造的O型红细胞可临时表达A抗原,这或将缓解特殊血型的供应紧张。

对于A+血型的深入研究,建议重点关注以下领域:一是建立基于人群基因组学的血型多态性图谱,二是开发快速床旁检测(POCT)设备以实现战时/灾区的即时分型,三是探索血型抗原在肿瘤免疫治疗中的调控作用。这些方向的发展将重新定义血型在个体化医疗中的价值。

总结

A+血型作为ABO系统与Rh系统的复合标识,其生物学本质是A抗原与D抗原的共同表达。在临床实践中,准确识别这一血型对保障输血安全、预防新生儿溶血具有重要意义。随着分子生物学技术的普及,血型检测已从血清学表型分析深入到基因型解析阶段,这不仅提高了检测精度,更推动了血型系统的科学认知。未来研究需持续关注血型多态性与疾病的关系,同时加强技术创新,为临床用血安全构筑更坚实的科技屏障。