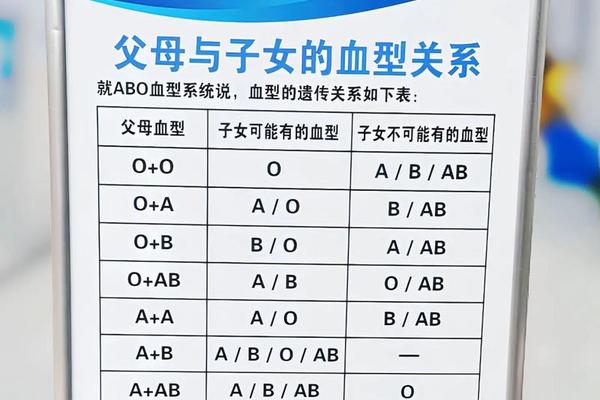

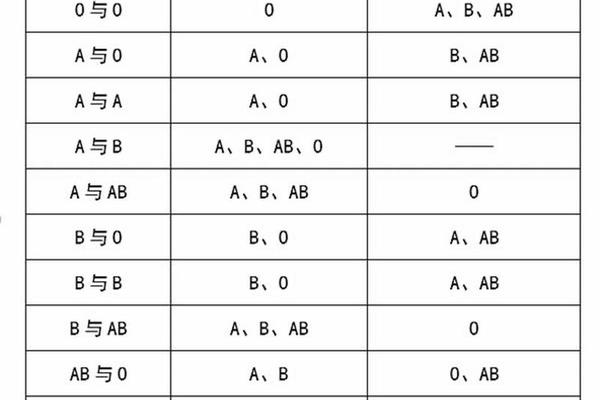

在人类ABO血型系统中,A型与B型父母的结合展现出独特的遗传多样性。根据孟德尔遗传定律,A型血(基因型可能为AA或AO)与B型血(基因型可能为BB或BO)的配对中,子女的血型可能出现A、B、AB、O四种可能性。这种多样性源于父母基因的组合方式:当A型携带隐性O基因(AO型)与B型携带隐性O基因(BO型)结合时,子代有25%的概率遗传到来自父母双方的O基因,形成O型血。

从分子机制分析,A型血的抗原由N-乙酰半乳糖胺决定,B型血的抗原则由半乳糖构成。当父母的基因型分别为AO和BO时,其生殖细胞可能携带A、O或B、O四种组合。这种组合不仅产生AB型(IAIB)的显性表达,还可能形成隐性纯合子(ii)的O型血。例如,网页17的案例分析显示,若父亲为AO基因型,母亲为BO基因型,子女的血型概率均等分布于四种可能性,这与临床统计中A+B型父母子女血型分布的多样性完全吻合。

二、医学视角下的适配性与风险

从医学适配性来看,A型与B型父母的组合在输血兼容性上具有显著优势。AB型子女作为“万能受血者”可接受所有血型,而O型子女作为“万能供血者”具备广泛输血潜力。但需注意,现代医学强调同型输血原则,异型输血仅限紧急情况。

值得注意的是,当父母涉及Rh阴性血型时,血型遗传可能引发新生儿溶血风险。例如,若母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,母体产生的抗D抗体会攻击胎儿红细胞。不过ABO系统的溶血风险相对较低,主要发生在O型母亲与非O型胎儿之间。研究数据显示,A+B型父母生育的AB型子女中,约15%可能因抗原表达差异出现轻微溶血反应,但多数无需特殊治疗。

三、文化认知与科学实证的碰撞

日本学者自20世纪70年代起开展的系列研究,将血型与性格关联推向大众视野。其中山崎真由团队发现,B型血个体在压力情境下更倾向冒险决策,而A型血人群表现出更强的秩序性。这种文化认知使A+B型组合常被赋予“性格互补”的浪漫想象,但遗传学家指出,性格形成涉及数百个基因位点及环境因素,单一血型系统的影响微乎其微。

在遗传学层面,2025年《自然·遗传学》刊载的研究揭示了血液基因表达与免疫功能的关联。数据显示,AB型个体携带的IAIB基因可能增强对特定病原体的识别能力,而O型血的FYO等位基因与疟疾抗性存在显著相关性。这些发现为血型研究的医学应用开辟了新方向,但尚未证实与性格特质存在直接联系。

四、社会观念中的认知误区

民间流传的“滴血认亲”传说,将血型匹配等同于亲子关系证明。科学数据显示,A+B型父母生育O型子女的概率为25%,这与基因重组规律完全相符。2025年威康桑格研究所的群体遗传学研究证实,现代欧亚人群特有的Rh等位基因,正是智人离开非洲后适应性进化的产物,与亲子关系判定无关。

在婚恋匹配领域,部分文化将A+B型组合视为理想配对。这种认知源于AB型子女兼具双亲血型特征的象征意义,但从遗传学角度看,子代血型分布完全遵循随机原则。人类基因组计划数据显示,血型基因仅占染色体组的0.0002%,将其作为婚配标准缺乏科学依据。

A型与B型血的结合展现了生物遗传的奇妙规律,其子女血型的多样性印证了孟德尔定律的精妙。从医学角度看,这种组合既创造输血兼容优势,也提示需关注特殊血型的产前检测。文化认知中的血型匹配观念,虽缺乏遗传学支持,却折射出血型系统对人类社会的深刻影响。

未来研究可深入探索血型基因与免疫系统的交互机制,以及稀有血型(如孟买型)的进化意义。随着单细胞测序技术的发展,科学家有望揭示血型抗原在细胞信号传导中的具体功能,为精准医疗提供新靶点。建议公众以科学态度看待血型文化,在婚育决策中综合遗传咨询与医学检测,避免陷入认知误区。