A+型血是ABO血型系统与Rh血型系统的复合表达结果。从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,表现为A抗原的存在;而Rh血型则由第1号染色体上的基因控制,"+"代表携带RhD抗原。这种双重抗原特性使得A+型血在全球人口中占比约34%,是仅次于O+型的第二大常见血型。

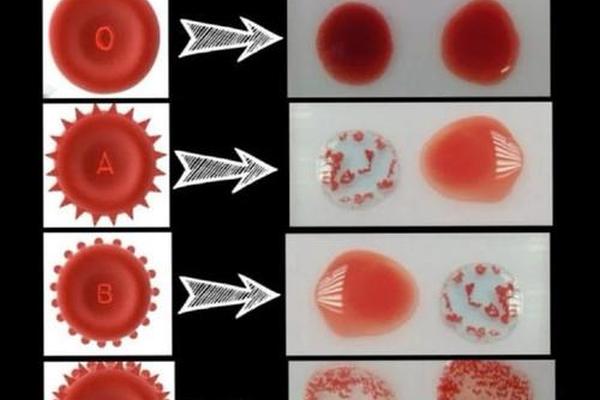

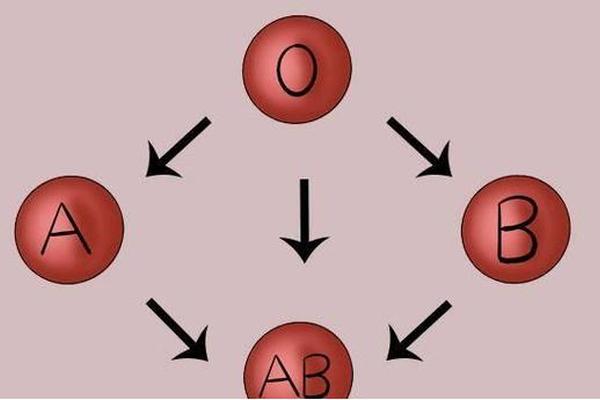

在抗原结构上,A+型血的红细胞表面同时存在A抗原和RhD抗原,而血浆中则含有抗B抗体。这种特性使其输血兼容性受限:A+型血可接受A+、A-、O+、O-型血液,但只能向A+或AB+型受血者捐献。值得注意的是,Rh阴性患者若输入Rh阳性血液,可能引发致命性溶血反应,这一机制在二战期间因输血事故的频发而被深入研究。

医学意义与疾病关联性

临床研究表明,A+型血与特定疾病风险存在统计学关联。例如,A型血人群患胃癌的风险比非A型血高18%,而心血管疾病发病率则比O型血高5%。这可能与A抗原与幽门螺杆菌的黏附特性相关——A抗原更易被该细菌识别,增加消化道感染风险。

在输血医学领域,A+型血的RhD抗原具有特殊价值。由于Rh阴性血仅占中国人口的0.3%,A+型血成为手术用血的主力储备。但这也带来隐患:当A+型患者需要多次输血时,可能产生抗D抗体,导致后续输血反应概率上升至7%。近年来基因编辑技术的发展为人工合成RhD阴性血液提供了新思路,可能在未来缓解这一矛盾。

社会学认知与健康管理

尽管缺乏科学依据,A型血性格学说在东亚社会影响深远。日本学者古川竹二1927年提出的"A型血谨慎细致论",至今仍被部分企业用于招聘评估。中国健康教育中心2023年的调查显示,38%的受访者相信血型影响性格,其中A型血常被贴上"完美主义""焦虑倾向"等标签。

从健康管理角度,A+型血人群需针对性调整生活方式。建议增加素食比例至每日饮食的60%,因A型血对动物蛋白的代谢效率较低。由于交感神经敏感性较高,建议采用正念冥想等方式缓解压力——研究显示A型血人群皮质醇水平比O型血高12%,更易诱发高血压。

未来研究方向与挑战

当前研究尚未完全揭示ABO血型与疾病关联的分子机制。美国国立卫生研究院(NIH)2024年启动的"血型组计划"提出三大方向:建立百万级血型-疾病数据库,开发血型特异性靶向药物,以及探索血型抗原在免疫调控中的作用。

争议也随之显现。基因检测公司23andMe因提供血型-疾病风险报告被FDA警告,提示个性化医疗时代需平衡科学传播与公众认知。人造血液技术的突破可能重构血型医学体系——日本国立输血研究所已成功培育出通用型iPS红细胞,或将终结血型依赖型输血的历史。

A+型血作为人类遗传多样性的微观镜像,既承载着生物进化密码,又折射出社会文化认知。从兰德斯泰纳发现ABO血型至今的125年间,相关研究已挽救超过2亿生命。面对精准医疗时代的挑战,我们既要破除"血型决定论"的认知窠臼,也要善用其生物学特性优化健康管理。未来研究需在基因-环境交互作用、血液替代品开发等领域持续突破,让血型科学真正服务于人类健康共同体建设。