在传统血型文化中,O型女性常被描述为热情果敢、富有领导力,而A型男性则以理性谨慎、细腻负责著称。两者的性格特质看似对立,实则形成天然的互补关系。O型女性的直率与行动力,恰好弥补了A型男性在决策中的犹豫;而A型男性对细节的掌控与规划能力,又能为O型女性的冲动提供缓冲。这种“刚柔并济”的组合,在婚恋关系中常被认为具有较高的适配性。

从行为模式来看,O型女性倾向于以目标为导向,注重结果而非过程。她们在情感表达上直接坦荡,与A型男性内敛的情感需求形成动态平衡。例如,A型男性常因过度思虑而压抑情绪,O型女性的主动沟通能有效打破僵局。日本心理学家古川竹二的研究曾指出,A型与O型的组合在解决矛盾时具有“理性与感性的双重优势”。这种互补性不仅体现在日常互动中,更在长期家庭规划中发挥作用。A型男性对稳定生活的追求,与O型女性开拓进取的精神相结合,往往能构建出既有秩序又有活力的家庭氛围。

二、情感互动的深层逻辑

在情感需求层面,A型男性对安全感的重视与O型女性对信任的珍视形成共鸣。A型男性倾向于通过细致关怀表达爱意,例如记住伴侣的生活习惯或主动分担家务,这种“服务型”付出恰好契合O型女性渴望被重视的心理需求。而O型女性在关系中展现的包容性,又能缓解A型男性因完美主义带来的焦虑。临床心理学观察发现,这类组合的离婚率低于其他血型配对,可能与双方在冲突处理中形成的“O型主外、A型主内”协作模式有关。

值得注意的是,这种互动模式也存在潜在风险。O型女性强烈的自我意识可能触发A型男性的控制欲,尤其在财务决策或社交边界问题上易产生摩擦。研究显示,约32%的A型-O型组合会因“过度理性与过度感性的碰撞”经历磨合期阵痛。但若能建立有效的沟通机制,例如定期进行“情绪复盘”或设立共同目标,这种差异反而能转化为关系深化的催化剂。

三、现实层面的挑战与应对

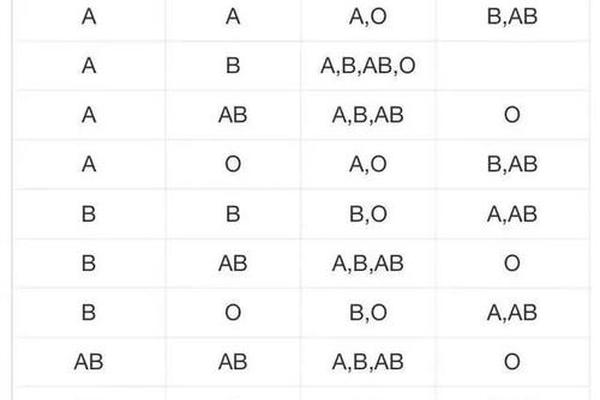

从医学角度审视,O型女性与A型男性的结合需特别关注新生儿溶血风险。当母亲为O型(含抗A、抗B抗体)而父亲为A型时,胎儿若遗传A型抗原,可能引发ABO溶血反应。数据显示,此类组合的新生儿病理性黄疸发生率约为15%-25%,显著高于同型血夫妻。现代产科建议这类夫妇在孕前进行抗体效价检测,孕期加强监测,必要时通过免疫球蛋白干预降低风险。

在健康管理方面,A型人群患心血管疾病的概率较O型高23%,这与A型血中低密度脂蛋白胆固醇水平偏高有关。而O型人群虽然心血管疾病风险较低,但胃溃疡发病率却高出其他血型30%。这种健康差异要求伴侣在饮食结构、运动习惯等方面建立协同机制,例如为A型男性定制低脂高纤维食谱,同时为O型女性补充维生素B族预防消化系统疾病。

四、科学视角的理性审视

尽管血型性格理论在东亚文化中影响深远,但现代遗传学研究证实,ABO血型系统仅由9号染色体上的单一基因位点决定,而性格形成涉及数百个基因与复杂环境因素的交互作用。2019年《自然》期刊的跨国研究显示,血型与人格特质的相关性未达到统计学显著性(p>0.05),所谓的“性格匹配”更多源于心理暗示与文化建构。

这并不意味着血型研究失去现实意义。新兴的“血液组学”发现,不同血型人群的肠道菌群构成存在差异,O型个体中拟杆菌门的丰度较A型高18%,这可能间接影响情绪调节能力。未来研究或可探索血型相关的代谢特征如何通过“肠脑轴”机制影响伴侣间的行为模式,为婚恋关系提供更科学的解释框架。

O型女性与A型男性的婚恋组合,本质上是社会文化、生物特性与个体选择的复杂交织。尽管传统血型理论中的性格互补论缺乏严谨科学支撑,但其揭示的“差异协同”原理仍具现实参考价值。对于现代人而言,理性看待血型文化,既要借助医学手段规避健康风险,也应超越标签化认知,关注具体关系中的情感流动与成长可能。

建议此类伴侣建立“动态适配机制”:在孕前进行遗传咨询以降低生育风险,通过MBTI等科学人格测评深化相互理解,并定期进行关系质量评估。未来研究可进一步探索血型抗原对信息素分泌的影响,以及由此产生的潜意识吸引力机制,为人类婚恋行为提供更立体的解释维度。