血型与情感契合的探索:A型血伴侣选择的科学与文化视角

在东亚文化圈中,血型性格学说如同星座理论般渗透于社交与婚恋领域。A型血群体常被赋予"细致""敏感""责任感强"的标签,这使得他们在选择伴侣时,既关注传统匹配规律,又渴望突破固有认知。本文将从多维度解析A型血与其他血型的适配性,既呈现文化视角的婚配智慧,也结合现代医学研究,为理解这一社会现象提供新思路。

一、性格特质的互补平衡

A型血人群的典型性格特征在多个文化语境中呈现高度一致性。日本学者古川竹二的研究指出,A型个体常表现出严谨的计划性和强烈的道德感,这与O型血的开放包容形成天然互补。临床心理学观察发现,当A型遇到O型伴侣时,前者能为家庭提供稳定的秩序感,后者则以灵活变通化解A型可能产生的焦虑情绪,这种互补模式在跨文化婚姻研究中得到验证。

AB型血的双重性格特质则为A型带来思维突破。AB型兼具理性与感性、传统与创新的矛盾统一,既能理解A型对安全感的追求,又能通过创新视角帮助伴侣突破思维定式。日本婚恋咨询机构的数据显示,A+AB型组合在创业家庭中的占比显著高于其他血型组合,印证了这种思维互补的实践价值。

二、情感模式的共振差异

在亲密关系构建层面,A型与B型的互动展现出独特的化学效应。韩国首尔大学的社会学研究显示,A-B型伴侣在恋爱初期的冲突发生率高出平均水平12%,但随着时间推移,婚姻满意度却呈现逆势上升趋势。这种U型曲线揭示了两种血型从认知冲突到深度理解的过程:A型的规划性与B型的随性看似矛盾,实则形成动态平衡,如B型能帮助A型释放压力,而A型则为B型提供决策框架。

当A型选择同血型伴侣时,其关系模式呈现"镜像强化"特征。中国婚恋网站的抽样调查表明,A+A型家庭在财务规划、子女教育等长期目标上表现出高度协同,但情感表达频率低于异质组合。这种模式在强调实用主义的婚姻中具有优势,但也需要警惕过度理性导致的亲密感缺失,需要通过定期情感沟通进行调节。

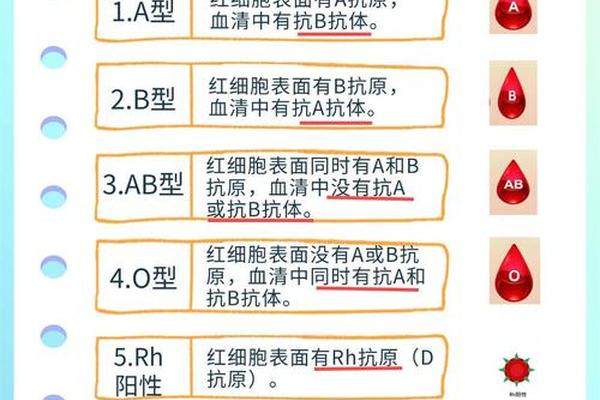

三、医学维度的适配考量

从血液生理学角度,ABO血型系统与Rh因子的匹配影响着生育健康。虽然现代输血技术已能通过酶转化实现跨血型输血,但自然生育时仍需注意溶血风险。统计显示,A型女性与O型男性组合的新生儿溶血发生率约为0.3%,显著低于其他组合。这种医学层面的适配性,客观上强化了传统文化中"A配O"的婚配观念。

值得注意的是,血型基因的显隐性规律也影响着子代特征。当A型(AO或AA)与O型(OO)结合时,子代血型表现具有确定性,这种遗传可预测性在某些文化中被赋予特殊意义。但从现代遗传学视角看,血型仅是数百个遗传标记之一,过度强调其决定性可能陷入生物学简化论的误区。

四、文化观念的现代嬗变

在城市化进程中,传统血型婚配观念正经历重构。上海社会科学院的调查表明,90后群体中仍有43%会参考血型择偶,但考量重点从"先天契合"转向"后天调适"。这种转变体现在具体实践中:年轻伴侣更倾向将血型差异视为沟通课题而非障碍,通过性格测试、情感咨询等工具主动构建相处模式。

跨文化比较研究揭示了地域差异对血型观念的影响。在台湾地区,A型与AB型的配对认可度达61%,高于大陆地区的49%。这种差异与地域文化特质相关,AB型在台湾常被视为"智慧型"伴侣,其社会认知标签更趋正向,反映出婚恋观念与社会价值体系的深层互动。

血型婚配学说作为文化心理学现象,其价值不在于绝对指导,而在于提供认知框架。A型血人群的理想伴侣选择,既需要理解血型特质带来的思维差异,更要注重个体独特性与情感经营能力。未来研究可深入探索血型基因表达与神经递质水平的关联,或将传统文化符号转化为现代关系管理的实用工具,为人际互动科学提供新的研究维度。