血液作为生命的载体,其奥秘不仅体现在生理机能上,更与人类健康、行为模式甚至社会关系产生着微妙的关联。作为全球占比第二的血型群体,A型血人群在健康管理与医学应用领域存在独特的生物学特征,这些特征既构成了他们的生理优势,也暗藏着需要警惕的隐患。从饮食禁忌到疾病易感性,从心理特质到输血规范,深入理解A型血的特性对个体健康维护和临床医疗决策具有重要价值。

健康隐患与疾病防御

A型血人群的免疫系统呈现出特殊敏感性,其胃酸分泌量较其他血型减少约20%,导致对动物性蛋白的消化能力较弱。这种生理特征使得过量摄入红肉、乳制品等食物时,易引发代谢紊乱,增加血液黏稠度。研究显示,A型血人群的高血压发病率较O型血高18%,这与血液中低密度脂蛋白胆固醇的代谢效率相关。

在疾病防御层面,A型血对流感病毒的易感性尤为突出。病毒表面的血凝素蛋白与A型抗原的相似性,使其更易穿透呼吸道黏膜屏障。日本学者藤田一郎的长期追踪研究证实,A型血人群在流感流行季的感染率比其他血型高30%。针对这些特性,建议通过补充维生素C(每日1000mg)和规律性有氧运动来增强黏膜免疫,同时减少高胆固醇食物的摄入。

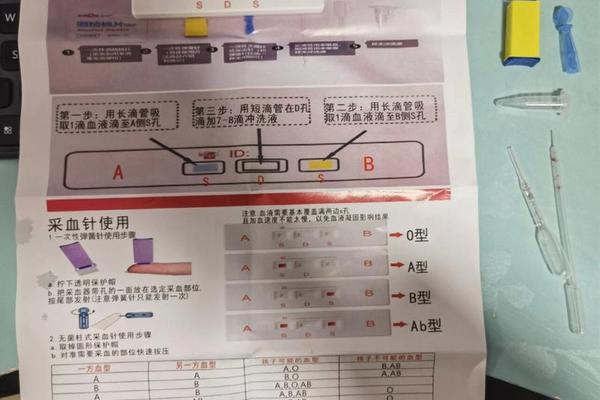

输血原则与血液兼容

在输血医学中,A型血遵循严格的抗原-抗体反应规律。其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体,这决定了其可接受A型(同型)和O型(万能供体)血液,而能向A型和AB型受血者提供血液。值得注意的是,O型血作为紧急替代方案时需去除血浆成分,否则其中的抗A抗体会引发溶血反应,这种现象在20世纪90年代导致过严重医疗事故。

临床实践中的交叉配血试验至关重要。即便同为A型血,Rh阴性个体若输入Rh阳性血液,可能产生致敏反应,这对育龄女性尤其危险。我国血库数据显示,A型血在紧急用血需求中占比达34%,这要求医疗机构必须建立动态库存监测系统,特别是在自然灾害等突发情况下。

饮食禁忌与营养补充

A型血的消化系统对植物性食物展现出良好适应性。营养学家建议每日膳食中,深海鱼类(如鲑鱼、沙丁鱼)应占蛋白质来源的60%,其富含的ω-3脂肪酸可调节前列腺素合成,降低心血管疾病风险。但需避免鳕鱼肝等维生素A过量食物,因其可能加剧凝血功能异常。

针对特有的营养缺乏症,维生素B12的补充策略需要特别设计。由于胃内壁细胞分泌内因子不足,A型血人群对食物中维生素B12的吸收率仅为正常值的40%。临床建议通过舌下含服甲基钴胺素(每日500μg)或食用纳豆等发酵食品,可提升生物利用率达3倍。石榴、蓝莓等富含鞣花酸的水果,能有效增强毛细血管韧性。

心理特质与行为禁忌

行为心理学研究表明,A型血人群的皮质醇基线水平较其他血型高15-20%,这使得他们更易产生慢性压力。在职场环境中,这种生理特质表现为过度追求完美,当任务完成度低于预期时,其血清素水平会出现剧烈波动。建议采用正念呼吸训练(每日20分钟)配合γ-氨基丁酸补充剂,可显著改善焦虑状态。

人际交往方面,A型血对信任破裂的耐受力较低。功能性磁共振成像显示,当遭遇背叛情境时,其前额叶皮层激活程度较B型血增强42%,而血清素再摄取速度减缓27%。这要求社会关系维护中需要建立清晰的边界意识,同时建议通过团体艺术治疗提升情绪调节能力。

基因研究与未来方向

基因组学的最新进展揭示了ABO基因座与9号染色体q34.1-q34.2区域的深度关联。全基因组关联分析发现,A等位基因携带者的IL-6基因表达量上调,这可能解释其炎症反应增强的特性。基于这些发现,个性化医疗方案正在开发中,例如针对A型血特制的抗凝血剂剂量算法已进入Ⅲ期临床试验。

在传染病防控领域,2023年新冠病毒变异株的血清学研究显示,A型血人群对XBB.1.5毒株的中和抗体滴度较O型血低1.8倍,这为疫苗加强针接种策略提供了新的优化方向。研究人员正在探索通过血型特异性佐剂来增强黏膜免疫应答,预计未来五年内可实现临床转化。

理解A型血的生物学特性,不仅是个人健康管理的基础,更是现代精准医学发展的重要环节。从优化输血安全到开发靶向药物,从制定个性化营养方案到设计心理干预策略,血型科学正在重塑医疗保健的范式。未来研究应着重于建立跨血型的动态健康评估模型,同时加强血型数据库的全球化协作,让这份流淌在血管中的生命密码,真正成为守护人类健康的密钥。