A+血型是ABO血型系统与Rh血型系统双重分类的结果。在ABO系统中,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体;而Rh系统中的“+”代表红细胞存在D抗原,即Rh阳性。这种双重分类方式最早由兰德施泰纳在20世纪初发现。

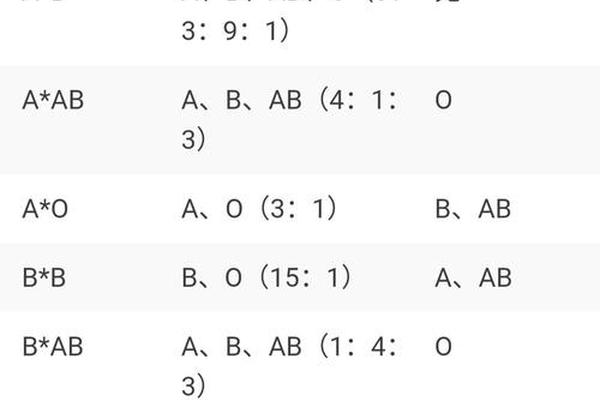

从遗传学角度看,ABO血型由第9号染色体上的基因决定,父母各传递一个等位基因(A、B或O)给子代。例如,若父母分别为AO和BO基因型,子女可能表现为A型、B型、AB型或O型。Rh阳性则属于显性遗传,只要携带一个D抗原基因即可表现为“+”。A+血型的形成需要同时满足ABO系统的A型遗传和Rh系统的D抗原存在,因此具有明确的遗传稳定性。

二、A+血型的人群分布与地域特征

全球范围内,A型血在东亚地区的分布较为集中。据研究,中国A型血人群占比约28.29%,其中A+血型占绝大多数(约97%),仅有少数为Rh阴性的A-型。这种分布与历史上的民族迁徙密切相关:A型血被认为起源于农耕文明,与长江流域的楚文化、苗蛮等古代族群基因融合有关。

地域差异上,A型血在华中地区(如湖南、湖北)更为常见,而北方游牧民族后裔中B型血比例更高。值得注意的是,A+血型虽属于常见类型,但其在不同地区的健康风险可能存在差异。例如,华中地区的高A型血比例可能与特定饮食习惯或环境适应性有关。

三、健康风险与医学意义

研究表明,A+血型人群存在独特的健康风险。心血管疾病方面,A型血患者发生冠状动脉硬化的概率比O型血高5%-10%,这可能与A抗原促进血小板聚集的特性有关。A+血型人群的胃酸分泌量较低,导致消化功能较弱,易出现便秘和营养吸收障碍。

在临床输血中,A+血型的兼容性规则至关重要。作为供血者,A+型血液可输给A+和AB+患者;作为受血者,则只能接受A±或O±血型。这一特性使得A+血型在急救医疗中需严格遵循交叉配血原则,以避免溶血反应。

四、社会文化影响与个体行为特征

尽管血型性格学说缺乏科学依据,但在东亚文化中,A型血常被赋予“细致”“保守”等标签。日本学者提出的“血型人格论”认为,A型血人群更倾向于规避风险,这与农耕社会对稳定性的需求存在潜在关联。此类观点需谨慎对待,避免过度泛化。

从公共卫生角度看,A+血型的普遍性使其成为献血主力。据统计,中国血库中A型血存量常年占比30%以上。由于A+人群的凝血功能较强,他们在手术中需特别注意术后血栓风险,医护人员常建议此类患者提前进行抗凝预防。

五、未来研究方向与个性化医疗

当前研究已揭示血型与疾病的部分关联,但机制尚未完全明确。例如,A型血与胃癌风险的潜在联系可能与幽门螺杆菌易感性有关,这为靶向治疗提供了新思路。基因编辑技术的进步,使得未来或可通过调控ABO基因表达来干预相关疾病。

Rh阳性人群的免疫特性值得深入探索。尽管A+血型不属于稀有血型,但其D抗原的免疫原性可能影响器官移植配型成功率。结合个体基因组的精准医疗方案,有望为A+血型人群制定更优化的健康管理策略。

总结

A+血型作为人类血型系统的典型代表,既是遗传多样性的体现,也是医学实践的关键指标。从生物学机制到健康风险,从文化认知到临床应用,其多维价值持续推动着生命科学的发展。未来研究需进一步整合基因组学、流行病学数据,揭示血型与环境的复杂相互作用,最终实现从血型分类到个性化健康管理的跨越。对于A+血型个体而言,了解自身生物学特征不仅有助于疾病预防,更能促进对生命奥秘的深层认知。