在生物学与医学领域,血型不仅是人体生理特征的重要标志,更是遗传规律的直观体现。当父母得知孩子的血型为A型时,往往会好奇自身的血型组合是否满足遗传学规律;而当公众人物如陈瞾旭的血型成为讨论焦点时,这种好奇心更会演变为对科学知识的探寻。本文将通过遗传学原理、血型组合分析及特殊案例解读,系统阐述A型血孩子的父母血型可能性,并结合实际案例探讨血型鉴定的复杂性。

ABO血型遗传的基本规律

ABO血型系统由A、B、O三个基因控制,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母的基因型通过染色体传递给子女,形成特定的表现型。例如,A型血父母的基因型可能是AA(纯合显性)或AO(杂合显性),而B型血同理。若父母均为O型(基因型OO),则子女必然为O型,无法出现A型血后代。

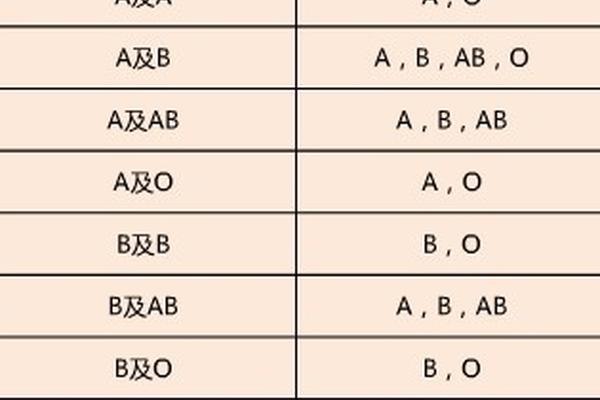

对于A型血孩子的父母组合,最常见的可能性包括:父母双方均为A型、一方为A型另一方为O型,或一方为A型另一方为B型。例如,当父母基因型分别为AO和AO时,子女有25%概率为AA(A型)、50%概率为AO(A型)及25%概率为OO(O型)。这种情况下,A型血孩子的出现符合显性遗传规律。

父母血型组合的可能性分析

情况一:父母均为A型血

若父母均为A型,其基因型可能为AA或AO。当双方均为AO时,子女有25%概率继承两个O基因,表现为O型血。两个A型血父母生出O型血孩子的情况在遗传学上完全成立。例如,上海市黄浦区体检站的案例显示,父母基因型AO的组合可能通过隐性基因传递形成OO型后代。

情况二:父母一方为A型,另一方为O型或B型

当父母一方为A型(AO或AA),另一方为O型(OO)时,子女可能为A型或O型。若另一方为B型(BO或BB),则子女可能呈现A、B、AB或O型。这种多样性源于ABO系统的共显性特征,即A和B基因可同时表达。河北省血液中心的案例显示,当父亲为特殊cisAB型时,即使母亲为O型,子女仍可能表现为AB型,这说明常规遗传规律存在例外。

特殊案例与血型鉴定的复杂性

在极少数情况下,血型遗传会突破常规规律。例如“孟买血型”(伪O型)个体虽表现为O型,但携带隐性A或B基因,可能生出A型后代。cisAB型作为特殊变异,其A和B基因位于同一条染色体上,可同时遗传给子女。这类案例提示我们,简单的血型对照表无法覆盖所有遗传可能性,分子生物学检测才是金标准。

对于公众人物陈瞾旭的血型争议,科学分析需结合其父母血型数据。若其父母存在上述特殊基因型(如一方为cisAB型),则其表现为A型或B型均有可能。例如,当父亲为cisAB型(实际基因型为AB/O)、母亲为O型时,子女可能遗传到A基因表现为A型。这种复杂性说明,脱离具体基因检测的血型推断存在局限性。

血型与个体特征的关联性争议

尽管部分研究试图建立血型与性格、智力的关联(如AB型被赋予“聪明型”标签,O型被称为“全能型”),但医学界普遍认为这些结论缺乏严谨的科学证据。血型本质是红细胞表面抗原类型,与神经系统发育无直接关联。例如,黑龙江省疾控中心明确指出,血型与疾病易感性可能存在统计学相关性,但尚未形成公认结论。

值得注意的是,血型在临床输血和亲子鉴定中具有实际意义。Rh阴性血型(熊猫血)因罕见性需特殊管理,而ABO血型不合可能引发新生儿溶血。这些医学应用凸显了血型研究的实用价值,但同时也警示公众:血型不能作为判断个体能力或身份的唯一依据。

通过遗传学分析可知,A型血孩子的父母可能存在多种血型组合,包括A+A、A+O或A+B等常规情况,以及涉及特殊基因型的例外。对于陈瞾旭的血型争议,科学解答需依赖基因检测而非表象推测。现有研究证实,血型系统在医学领域具有重要应用价值,但其与个体特征的关联仍需谨慎看待。

未来研究应着重于两方面:一是建立更精准的血型基因数据库,结合中国人群的遗传特征完善检测标准;二是加强公众科普,纠正“血型决定论”等认知误区。正如丁香医生等权威机构强调的,血型遗传的复杂性远超常人想象,唯有秉持科学态度,才能在这片充满奥秘的生命领域中探寻真理。