ABO血型系统作为人类最早发现的血型分类体系,不仅影响着输血医学的实践,还与母婴健康、亲子鉴定等领域密切相关。父母血型为A型时,其子女的血型可能为A型或O型,这一遗传规律源于A型血由显性基因A和隐性基因O共同决定。若父母均为A型(基因型为AA或AO),则子女可能携带AA、AO或OO基因型,表现为A型或O型。

血型遗传的复杂性不仅体现在亲子关系推断上,更与新生儿溶血症的发生风险紧密相关。ABO溶血症主要发生在母婴血型不合的情况下,例如母亲为O型血,胎儿为A型或B型。当母体血液中的IgG抗体通过胎盘进入胎儿循环时,会攻击胎儿红细胞表面的A/B抗原,导致红细胞破裂并引发黄疸、贫血等症状。值得注意的是,若父母均为A型血,胎儿通常不会携带与母亲相斥的血型抗原,因此ABO溶血风险极低。这一机制突显了血型匹配在围产期医学中的重要性。

二、血型亲子鉴定的科学基础与应用

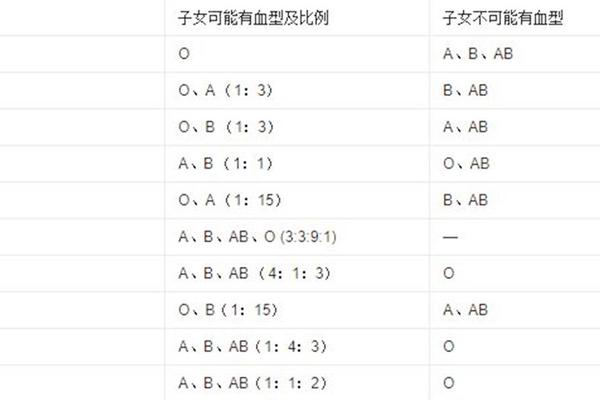

血型亲子鉴定对照表基于孟德尔遗传定律,通过ABO系统的显隐性关系推导亲子血型组合的可能性。例如,A型血父母(基因型AA或AO)的子女不可能是B型或AB型。这一规律在法医学和临床诊断中具有排除性价值,但需注意其局限性:血型鉴定仅能否定亲子关系,而无法像DNA检测一样提供肯定性结论。

从临床应用角度看,血型遗传规律与溶血风险的关联性需要综合评估。统计显示,我国80%的新生儿溶血症由ABO血型不合引起,其中母亲O型、胎儿A/B型的组合占比最高。对于A型血孕妇而言,除非胎儿从父亲处获得B型抗原(如父亲为AB型),否则发生溶血的概率趋近于零。这种生物学特性使得血型对照表在产前咨询中具有指导意义,但需结合抗体效价检测等医学手段进行精准评估。

三、临床案例分析与医学干预策略

临床实践中,ABO溶血病的诊断依赖于多重检测技术。例如,直接抗人球蛋白试验(Coombs试验)可检测胎儿红细胞是否被母体抗体包裹,而脐血胆红素水平监测则能评估溶血严重程度。2015年一项针对1,506例溶血病例的研究发现,94%的病例与遗传性红细胞缺陷相关,其中复合型溶血占26%,提示单一血型因素分析可能存在盲区。

对于高风险孕妇(如O型血母亲怀有A/B型胎儿),医学干预手段包括妊娠期抗体效价监测、产后光照疗法等。数据显示,蓝光治疗可使80%的新生儿黄疸在48小时内显著改善,而抗D免疫球蛋白的应用则将Rh阴性母亲的二胎溶血风险从15%降至1%以下。这些案例表明,血型系统的生物学特性与临床干预的结合,是现代围产医学降低母婴风险的核心策略。

四、技术局限与未来研究方向

尽管血型遗传规律为医学实践提供了基础框架,但其局限性不容忽视。例如,孟买血型等稀有血型的存在可能使传统对照表失效,而基因重组导致的亚型变异(如A1与A2亚型)也可能影响溶血风险评估。约5%的ABO溶血病例发生在首胎,这与母体既往接触类A/B抗原物质引发的免疫致敏有关,提示环境因素在血型医学中的潜在影响。

未来研究可聚焦于多组学技术的整合应用。通过全基因组测序解析红细胞膜蛋白编码基因的多态性,或利用人工智能模型预测复合型溶血风险,有望突破传统血型分析的瓶颈。针对血型抗原的分子修饰技术或能开发出新型免疫调节剂,从根本上预防抗体介导的溶血反应。

ABO血型系统如同一把双刃剑:其遗传规律既为亲子鉴定提供了初步筛查工具,又因母婴血型不合潜藏健康风险。通过血型对照表可快速排除约30%的非亲子关系,而深入理解溶血机制则能优化临床干预方案。随着分子生物学技术的发展,血型医学正从表型观察迈向基因解码阶段。建议临床工作者在应用传统血型知识时,结合抗体检测、影像学评估等综合手段,同时关注基因编辑等前沿技术对溶血病预防的革命性影响。唯有将基础研究与临床实践深度融合,才能在血型医学领域实现更精准的风险防控与更高效的健康管理。