根据中国献血机构统计数据显示,O型血在全国人口中占比41%,而A型血占比28%。从数据来看,O型血在中国更为普遍,A型血则相对少见。这一分布存在显著的地域差异。例如,长江流域的A型血比例接近30%,而华南地区的O型血占比高达44%。相比之下,华北地区A型血比例略高(30%),但O型血仍占33%。这种差异可能与历史迁徙和基因流动有关——研究表明,A型血在农耕文明中较早出现,而O型血则与更古老的采集群体关联。

从全球视角看,O型血是分布最广的血型,中南美洲地区甚至接近100%为O型血。而A型血在欧洲和东亚的分布则呈现明显分化:日本和德国的A型血比例超过40%,中国则因多元民族融合,A型血占比低于全球平均水平。这种全球分布差异进一步印证了血型与人类社会发展、环境适应之间的复杂关联。

遗传学视角下的血型形成机制

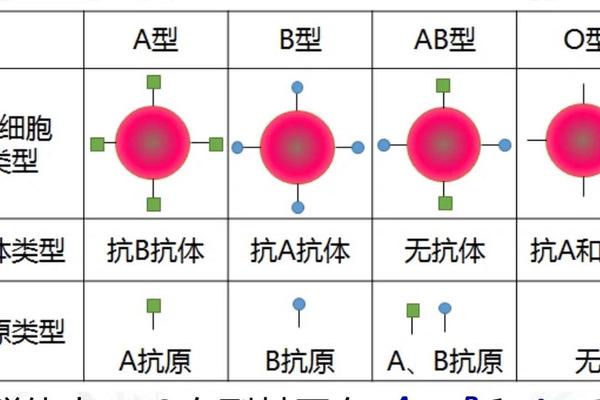

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,A和B基因为显性,O基因为隐性。当父母分别为A型(基因型AA或AO)和O型(基因型OO)时,子女有50%概率为A型,50%概率为O型。这种遗传规律部分解释了为何O型血人口基数更大——隐性基因的纯合表达需要父母双方均携带O基因,而显性A基因的传递更容易被稀释。

基因突变和自然选择也在血型演化中起关键作用。研究发现,A型血人群对某些病原体(如天花)的抵抗力较弱,这可能限制了其在历史上的扩张。而O型血由于缺乏A/B抗原,对疟疾等血液传播疾病的抵抗力更强,在热带地区具有生存优势。中国科学院的研究指出,中国南方O型血高占比(44%)可能与疟疾历史流行区的自然选择压力相关。

社会文化中的血型认知与婚恋观念

尽管A型血人口占比低于O型血,但社会对两者的认知存在显著偏差。日本学者提出的“血型性格论”认为,A型血男性具有严谨、责任感强的特质,与O型血女性的外向性格形成互补。这种观念导致在婚恋市场中,A型男性常被视为理想伴侣。遗传学数据显示,A型男与O型女的结合,其子女血型仅有50%概率为A型,并不会直接影响人口比例。

文化建构还体现在医疗资源分配上。由于A型血可同时供给A型和AB型患者,其临床需求强度是AB型血的4倍。这导致血库中A型血常处于紧缺状态,进一步强化了“A型血稀缺”的公众认知,尽管其实际人口占比并非最低。

健康视角下的血型差异

流行病学研究揭示了血型与疾病风险的关联。A型血人群患胃癌、心脑血管疾病的风险比其他血型高15-20%,这可能与其血液黏稠度较高有关。而O型血虽对疟疾抵抗力强,但女性卵子储备量较A型血少50%,生育力随年龄下降更显著。这些健康差异或间接影响人口结构——A型血较高的疾病负担可能限制其人口增长,而O型血的生殖特点则促使该群体更早进入生育周期。

值得注意的是,血型与疾病的关系具有双向性。例如,O型血对幽门螺杆菌的易感性更高,这与胃癌风险存在矛盾性关联。清华大学医学院近期研究提出,血型抗原可能通过调控肠道菌群影响代谢疾病的发生率,这为理解血型与健康的复杂关系提供了新方向。

综合人口数据、遗传机制和社会文化因素可知,O型血在中国及全球范围内的占比均高于A型血,但A型血在特定场景下表现出更强的“稀缺性”。这种表面矛盾源于医学需求、文化认知与生物学事实的错位。对于婚恋中的O型女与A型男组合,其血型差异并不会显著影响子代健康,但可能因性格互补性获得社会偏好。

未来研究需在三个方向深入:一是建立动态血型人口数据库,追踪城市化进程中的分布变化;二是解析血型抗原在免疫调控中的分子机制;三是开展跨文化比较研究,厘清社会建构对血型认知的影响程度。建议公众理性看待血型差异,既要关注其医学意义,也需避免陷入决定论误区。血型科学的发展,终将帮助人类更全面地理解自身生物特征与社会行为的交织关系。