血型作为人类遗传标记的核心特征之一,其分布规律与族群迁徙、基因演化密切相关。ABO血型系统的遗传机制由9号染色体上的等位基因决定,其中A型血的本质源于个体携带至少一个显性IA等位基因,通过编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,将H抗原转化为A抗原。分子人类学研究显示,汉族Y染色体中O系单倍群占比超过75%,尤其是O2型可追溯至仰韶文化时期的贵族群体。血型作为常染色体遗传特征,其分布与父系单倍群并非完全对应,这解释了为何A型血在汉族中占比28.72%,次于O型的34.20%。

血型的形成还涉及环境选择压力。例如,华北地区A型血比例较高可能与历史上黄河流域农业文明的发展相关,定居生活促进了特定基因型的稳定传承。而长江以南地区O型血占优,则可能与早期移民携带的遗传特征及热带疾病选择压力有关。值得注意的是,血型抗原的糖链结构差异(如A抗原的N-乙酰半乳糖胺)不仅是免疫识别的基础,也可能与病原体防御机制存在关联,这为血型分布的地域性提供了进化生物学解释。

二、A型血的地域分布特征

中国A型血的地理分布呈现显著梯度差异。根据2022年覆盖370个地级市的大数据分析,A型血在长江流域及华中地区的比例超过30%,例如上海、湖南等地,而北方省份如黑龙江则低于25%。这种南北差异可能与历史人口迁徙相关:魏晋南北朝时期,中原士族南迁将A型血基因扩散至江南,而北方则因游牧民族融入导致B型血比例上升。云贵川地区的A型血高频区(28%-32%)可能与古代苗瑶族群基因渗入有关,其遗传特征与中原汉族形成微妙差异。

从分子人类学视角看,山西陶寺遗址龙山文化贵族墓葬的Y染色体检测显示,O2型占绝对主体,但同期血型考古证据尚未明确。现代数据表明,A型血在汉族中的分布与语言文化边界存在部分重叠,例如吴语区和湘语区的A型血比例普遍高于官话区。这提示血型不仅是生物学标记,也可能成为研究文化传播与基因流动的交叉指标。

三、血型与汉族血统的关联争议

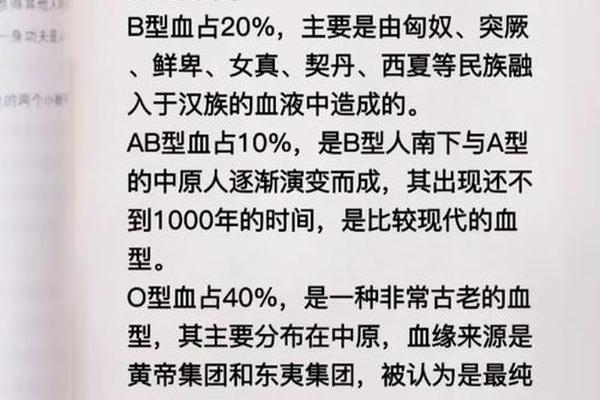

将A型血作为“纯正汉人”标志的观点存在科学争议。从遗传多样性角度看,汉族本身是多元融合的产物,五胡乱华、南宋衣冠南渡等历史事件已使基因池高度混杂。虽然O型血在汉族中占比最高(34.4%),但其高频分布更可能与奠基者效应相关——早期中原农耕族群的人口扩张优势,而非“血统纯度”的体现。分子证据显示,即便在Y染色体O系占主体的汉族群体中,线粒体DNA仍呈现南北差异,说明母系基因流具有显著异质性。

姓氏谱系研究为血型与血统的关系提供新视角。例如,华东地区某些A型血高频姓氏可追溯至汉代士族,但其血型分布仍受明清移民潮影响。文化人类学家指出,语言(如中古汉语音韵特征)和习俗(如宗族制度)的延续性,比血型更能反映汉族文化的传承脉络。单一遗传标记无法定义“纯正汉人”,需结合STR基因座、HLA分型等多维度数据综合判断。

四、研究方法的革新方向

当前血型研究正从表型统计转向基因解码。新一代测序技术可精准识别ABO基因的稀有变异,例如cis-AB型等位基因在东亚人群中的特有分布。考古DNA技术的突破,使得从仰韶文化人骨中提取血型相关SNP位点成为可能,这将重构史前血型演化图谱。机器学习模型已应用于血型地理预测,通过整合气候、历史战役和商路数据,可解释华南O型血走廊形成的多因素机制。

跨学科研究亟待加强。法医学领域的Kidd、Duffy血型系统研究显示,汉族在Jk(a+b-)表型频率上与日韩存在显著差异,这为东亚族群分化研究提供新证据。未来研究需建立百万级样本的汉族基因组数据库,结合时空动态模型,区分自然选择与人口迁移对血型分布的相对贡献。

血型作为复杂的遗传性状,其分布规律折射出汉族形成过程中的基因流动与文化交融。A型血虽在特定历史族群中占比较高,但将其等同于“纯正汉人”标志缺乏科学依据。研究表明,汉族血统的“纯正性”更应理解为文化传承的连续性,而非基因的排他性。建议未来研究从三方面深化:一是整合考古DNA与文献史料,重建血型演化的历史场景;二是开发多基因评分系统,量化血型在族群识别中的权重;三是加强研究,防止血型数据被误用于种族主义叙事。唯有坚持科学理性,方能揭示血型背后真正的族群密码。