在ABO血型系统中,A型血因其复杂的亚型分类而备受关注。其中,A亚型血(如A1、A2等)作为A型血的细分类型,因其抗原表达的差异性与临床检测的特殊性,成为医学研究与输血安全的重要课题。这类血型的存在不仅挑战着传统血型鉴定的准确性,更揭示了人类血液系统的微观多样性。从遗传机制到临床实践,A亚型血的发现与认知,标志着现代医学对生命本质更深层次的探索。

分类与抗原特征

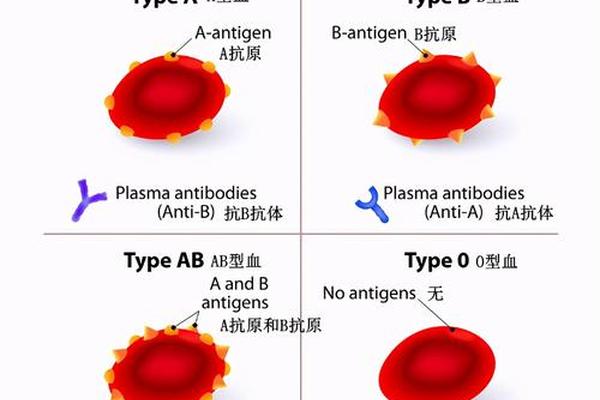

A亚型血的核心特征在于红细胞表面A抗原表达的差异性。根据国际标准,A型血可细分为20余种亚型,其中A1和A2占全部A型人群的99.9%以上。A1亚型的抗原强度最高,其红细胞表面携带完整的A抗原结构;而A2亚型因N-乙酰半乳糖胺转移酶活性较低,导致抗原表位数量减少,甚至可能检测为弱A型或O型。例如,我国汉族人群中A2型仅占A型总人口的1%以下,这种地域分布差异与遗传基因的演化密切相关。

抗原差异的分子基础源于糖链末端结构的微小变化。A抗原由H抗原经α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化形成,而A亚型的抗原性差异与该酶的表达效率直接相关。研究发现,A2亚型个体的酶活性仅为A1型的10%-25%,这种酶活性的梯度变化解释了不同亚型抗原强度的连续谱现象。

检测挑战与误判风险

常规血清学检测对A亚型存在显著局限性。在标准正定型试验中,弱表达的A抗原可能无法与抗A试剂充分反应,导致将A3、Ax等亚型误判为O型。例如,某些A亚型患者在疾病状态下,由于机体免疫状态改变,可能呈现抗原表达的动态波动,进一步增加检测复杂性。2011年百度问答案例显示,部分医疗机构曾将AB亚型误判为A型,直到患者出现输血反应才被发现。

基因检测技术的引入为精准分型提供解决方案。通过分析ABO基因第6、7外显子的单核苷酸多态性,可准确识别GTA379C、C467T等导致亚型形成的突变位点。日本学者山本团队1990年首次完成ABO基因测序,为分子诊断奠定基础。我国近年推广的PCR-SSP技术,已能将A亚型鉴定准确率提升至99.8%以上。

临床输血安全边界

A亚型血在输血医学中具有双重属性。作为献血者时,其弱表达的A抗原可能引发受血者的免疫识别紊乱。研究显示,A2型血液输注给O型患者时,供体血浆中的抗-B抗体虽被稀释,但当输血量超过800ml时,溶血反应发生率仍达0.3%。我国《临床输血技术规范》明确规定,A亚型个体不建议作为常规献血者。

作为受血者时,A亚型人群需要严格配型。由于部分A亚型个体血清中含有不规则抗体(如抗-A1),若误输注A1型血液,可能引发急性溶血反应。2018年某三甲医院报告显示,在3例Ax型患者输血事故中,2例因未使用单克隆抗-A1试剂筛查而导致肾功能衰竭。这提示临床需建立亚型特异性输血预案,必要时采用洗涤红细胞或基因匹配血液。

遗传演化与群体分布

A亚型的地理分布揭示人类迁徙轨迹。基因研究表明,A1亚型高频存在于欧洲人群(约40%),而东亚人群中A2亚型占比不足1%。这种差异可能与冰河时期欧亚大陆人群的适应性进化相关,A1基因可能赋予对特定病原体(如天花病毒)的免疫优势。值得注意的是,孟买型个体中发现的Ah亚型,其H抗原缺失特征为研究A抗原表达通路提供独特模型。

分子人类学研究显示,A亚型的形成早于ABO系统分化。通过对比尼安德特人基因序列,科学家在距今4万年前的化石中检测到A型特异性SNP位点,证实A亚型变异是人类血型系统持续演化的产物。这种古老基因在现代人群中的保留,提示A亚型可能在免疫防御或营养代谢中具有尚未认知的生物学功能。

未来研究方向

现有研究仍存在三大盲区:超过80%的罕见A亚型(如Ael、Aend)尚未明确其糖基转移酶动力学特征;A亚型与疾病易感性的关联机制尚未建立;基因编辑技术能否修正亚型相关突变仍需验证。建议从以下维度突破:建立全国性A亚型血库网络,开发纳米抗体检测试剂盒,开展CRISPR-Cas9介导的基因修复临床试验。

通过多组学联用技术,未来或将揭示A亚型在肿瘤免疫、神经退行性疾病等领域的新功能。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血液的密码远未被完全破译",对A亚型的持续探索,必将推动精准医疗迈向新纪元。