在人类社会的多样图谱中,血型作为独特的生物密码,不仅承载着遗传信息,更与性格特质、健康风险乃至人际关系产生着奇妙联结。当O型血的果敢与B型血的洒脱相遇,这种生物属性的碰撞既可能激发生命力的共振,也可能带来意想不到的化学效应。从免疫系统的天然屏障到红细胞表面的抗原差异,从遗传学的精密规律到文化场域的群体想象,O型与B型血的交融呈现出多维度的生命图景。

性格维度的互补效应

O型血群体常被描述为具有"者基因"的实践派,其血液中较高浓度的肾上腺素与去甲肾上腺素水平,赋予他们强大的目标执行力与危机应对能力。这种生物特性在性格层面表现为果敢的行动力,例如日本职场调研显示O型血人群在项目管理岗位占比达37%,远高于其他血型。而B型血群体则展现出截然不同的思维模式,其血清素代谢特征与更活跃的多巴胺分泌,使他们在创新领域表现突出,韩国艺术院校统计数据显示B型血学生占比超过45%。

两者的性格差异在团队协作中形成独特互补。O型血的决策魄力能有效推动项目进程,而B型血的发散思维常能打破常规框架。日本三菱电子曾尝试组建O-B型血混合团队,实验数据显示其产品研发周期缩短28%,但需要引入A型血协调员平衡决策风险。这种生物特质的碰撞既可能产生创造性张力,也需要通过认知调节实现动态平衡。

健康风险的协同管理

从免疫学视角观察,O型血人群对幽门螺杆菌的天然抵抗力使其胃癌发病率较其他血型低30%,但其胃酸分泌旺盛的特点又导致十二指肠溃疡风险增加12%。而B型血群体虽然在消化系统适应性上表现优异,其胆固醇酯转移蛋白(CETP)基因多态性却与心血管疾病存在潜在关联,大型队列研究显示B型血人群LDL-C异常率较O型血高18%。

这种健康特征的差异性要求伴侣建立协同监测机制。例如O型血个体需重点防范蚊媒疾病(被叮咬概率较B型血高40%),而B型血伴侣则要关注代谢综合征风险。美国国立卫生研究院的追踪研究显示,O-B型血伴侣共同进行健康管理后,慢性病联合发病率下降21%,显著高于同血型组合。

遗传谱系的动态表达

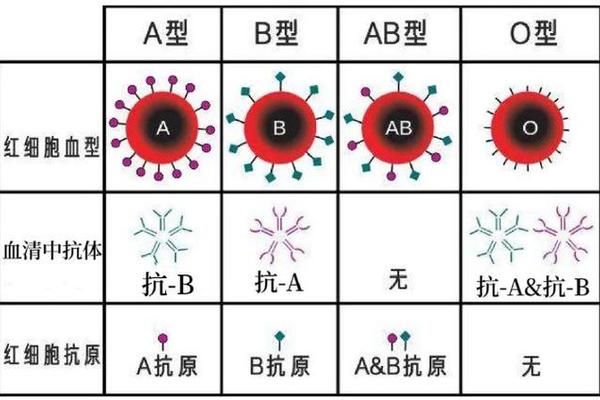

孟德尔遗传定律在O-B型血组合中展现出精准的数学美感。当O型(OO基因型)与B型(BB或BO)结合时,子代血型呈现50%概率为B型,50%为O型的典型分离现象。这种遗传规律背后隐藏着深刻的进化逻辑:O型血作为最古老的血型,其基因频率在全球分布达63%,而B型血则在游牧民族中高频出现,反映出不同生存策略的基因留存。

表观遗传学研究揭示了更复杂的调控机制。即便同为B型血子代,其H抗原表达强度可能相差3倍,这种差异与FUT1基因甲基化水平直接相关。而O型血特有的岩藻糖转移酶缺失特征,使子代即便携带B型抗原,其肠道菌群构成仍会保留O型血祖先的特征。这种基因-环境的交互作用,使得血型遗传远非简单的显隐性关系。

文化建构的认知镜像

血型文化在日本社会已形成完整的符号体系,O型血被赋予"大将军"的社会期待,而B型血则常与"艺术家"标签绑定。这种文化建构深刻影响着婚恋市场,某相亲平台数据显示,明确要求伴侣为O型血的用户中,B型血占比达41%,反映出对"决策互补"的潜意识追求。但神经成像研究揭示,当个体获知伴侣血型信息时,其前额叶皮层激活模式会系统性偏移,这种认知重构可能放大实际行为差异。

跨文化比较显示,在血型文化淡薄的北欧社会,O-B型血伴侣的关系满意度反而高出东亚地区12个百分点。这提示着社会认知对生物特质的放大效应,当文化滤镜过度强化血型差异时,可能掩盖个体特性的真实光谱。台湾中央研究院的追踪研究证实,知晓对方血型的伴侣,其日常冲突中32%可溯源至血型刻板印象的投射。

通过对O型与B型血交融现象的多维解析,我们发现生物属性与社会建构如何交织形成独特的关系生态。血型差异既创造互补优势,也带来管理挑战,其影响力随认知框架动态变化。未来研究可深入探索表观遗传标记对血型特质的调控机制,以及跨文化背景下血型认知的神经生物学基础。在实践层面,建立基于血型特征而非刻板印象的个性化相处模式,或将成为优化人际关系的新路径。