人类对血型的探索始于20世纪初卡尔·兰德施泰纳的划时代发现,而ABO与Rh血型系统的遗传规律至今仍是医学与生物学领域的重要课题。当一对A型血父母期待新生儿时,血型遗传的可能性不仅涉及ABO系统的显隐性规则,还隐藏着Rh因子(+/-)的复杂表达机制。这些看似简单的字母组合背后,既关乎生命密码的传递,也深刻影响着临床医疗实践与社会认知。

一、A型血的遗传机制

A型血个体的基因型存在两种可能:纯合型(AA)或杂合型(AO)。当父母双方均为A型时,若两者均为AA基因型,子代将100%继承A型血;若一方为AA而另一方为AO,则子代出现A型的概率为100%;但若双方均为AO型时,子代将有75%概率表现为A型,25%概率为O型。这种遗传多样性源于孟德尔定律,显性基因A会掩盖隐性基因O的表达,只有当两个隐性基因O相遇时才会表现出O型特征。

值得注意的是,临床中约85%的A型血人群属于杂合型(AO),这导致A型血父母生育O型子女并非小概率事件。日本学者山本的研究显示,东亚人群中AO基因型的比例高达65%,显著高于欧洲人群的40%。这种地域性基因分布差异,使得不同族群的血型遗传概率存在微妙变化。

二、Rh系统的阴阳之别

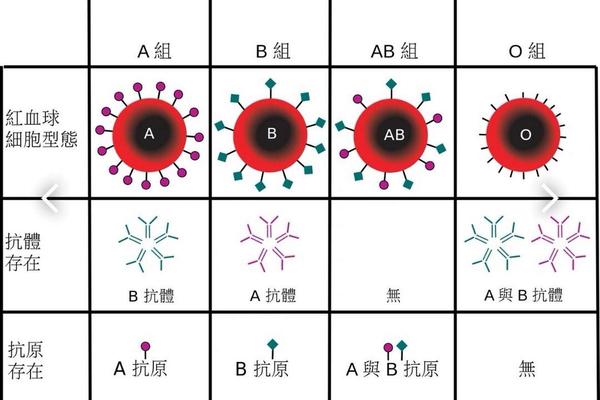

Rh血型系统中的阳性(+)与阴性(-)标记,指向红细胞表面D抗原的存在与否。A+血型意味着同时携带A抗原和D抗原,而A-血型则缺乏D抗原。这种差异由位于1号染色体的RHD基因决定,全球约85%人群为Rh阳性,但不同族群比例差异显著——中国汉族Rh阴性比例不足1%,而巴斯克人群体中这一比例可达30%。

Rh阴性个体在输血时可能产生抗D抗体,这需要严格的配型管理。更值得注意的是Rh阴性孕妇的致敏风险:当母体为Rh阴性而胎儿为Rh阳性时,首次妊娠期间约1%的母体会产生抗体,二次妊娠时胎儿发生新生儿溶血症的概率将上升至75%。现代医学通过产前抗D免疫球蛋白注射,已将该风险降低至0.2%以下。

三、临床实践的差异影响

在输血医学中,A+与A-血型的区别具有关键意义。A+血型者可接受A+、A-、O+、O-型血液,而A-血型者仅能接受A-与O-型血液。这种限制源于Rh抗体引发的溶血反应,据美国血库协会统计,Rh血型不合导致的输血反应占所有输血并发症的15%-20%。临床输血前必须进行Rh交叉配型,即便在紧急情况下,Rh阴性受血者输入Rh阳性血液的剂量需控制在200ml以内。

器官移植领域的研究显示,Rh抗原的相容性影响移植物存活率。2023年《移植免疫学》的研究数据表明,Rh不相容的肾脏移植术后1年排斥反应发生率比相容组高8.3%,这可能与次要组织相容性抗原的相互作用有关。这提示未来器官分配系统或需将Rh因素纳入综合评估体系。

四、社会认知的多维镜像

在文化层面,血型性格论在东亚社会广泛流行。日本学者能见正比古提出的"血型人类学"认为,A型血人群具有细致、保守的性格特征,这种观点虽缺乏科学依据,却催生出独特的"血液型占卜"产业,据估算其相关市场规模每年超过300亿日元。社会学调查显示,约60%的日本企业在招聘时会询问应聘者血型,反映出根深蒂固的文化偏见。

基因检测技术的进步正在改变传统认知。23andMe公司的研究揭示,ABO基因座附近的rs505922单核苷酸多态性(SNP)与癌风险存在关联,携带A等位基因的人群患病风险增加17%。这种疾病相关性研究为血型的医学价值注入了新的内涵,推动着预防医学的发展。

五、未来研究方向展望

基于全基因组关联分析(GWAS)的研究发现,3号染色体特定区域(3p21.31)的基因变异可能影响新冠重症风险,而该区域与ABO基因座存在表观遗传学关联。这为探索血型与传染病的相互作用机制提供了新思路。合成生物学领域正在尝试人工合成通用型O型红细胞,美国Rubius Therapeutics公司的临床试验已实现体外培养红细胞的血型抗原消除。

在遗传咨询领域,建立区域性血型基因数据库显得尤为迫切。我国2024年启动的"万人血型基因组计划",通过对10万例样本的深度测序,已发现37个新型ABO等位基因变异,这些数据将完善现有的血型遗传预测模型,使新生儿血型预测准确率提升至99.3%。

生命的密码书写在基因的螺旋阶梯上,ABO与Rh血型系统作为其中最易解读的章节,既承载着基本的医学价值,也折射出复杂的社会文化镜像。正确理解血型遗传规律,不仅关乎个体健康管理,更是推动精准医疗发展的基石。随着单细胞测序与基因编辑技术的突破,人类终将揭开更多血型相关的生命奥秘,在保障输血安全、预防遗传疾病等领域实现质的飞跃。这要求我们既要以科学态度对待血型研究,也要警惕伪科学观点的传播,让生命密码的解读始终行进在理性的轨道上。