在人类血型系统中,AB型血始终蒙着一层神秘的面纱。作为A型与B型基因结合后的产物,它不仅是四大血型中出现最晚的类型,还因仅占全球人口的9%而显得尤为特殊。当父母分别携带A型与B型血时,他们的基因组合可能孕育出这种兼具双重抗原的"融合型"血型,这种生物学上的独特性,使其从发现之初就被赋予了"贵族血"的称号。这种称谓既蕴含着对生命奥秘的浪漫想象,也折射出血型文化在人类社会中的深远影响。

一、遗传学的双重馈赠

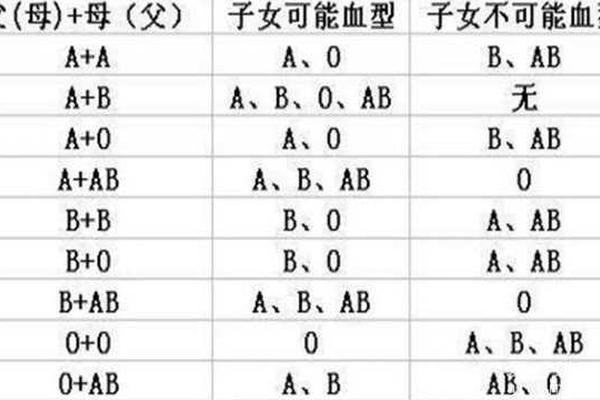

从生物遗传学角度看,AB型血的形成堪称基因表达的奇迹。根据孟德尔遗传定律,当父母分别携带A(AA或AO)和B(BB或BO)型基因时,子代的血型可能呈现AB型(概率约12.5%)、A型(37.5%)、B型(37.5%)或O型(12.5%)。这种基因重组使得AB型红细胞表面同时携带A、B两种抗原,而血清中既不产生抗A也不产生抗B抗体,这种"全抗原、零抗体"的特性在自然界中极为罕见。

诺贝尔奖得主兰德施泰纳在1902年发现AB型血时,将其描述为"血型系统的完美中间态"。这种遗传特征赋予了AB型血独特的生理优势:作为"万能受血者",在紧急情况下可以接受所有ABO血型的输血。日本学者山本敏夫的研究表明,这种兼容性可能源于AB型血在进化过程中形成的免疫宽容机制,其淋巴细胞的抗原识别阈值较其他血型更高。

二、生理机能的进化优势

流行病学研究揭示了AB型血在疾病防御中的特殊地位。美国佛蒙特大学长达3年的跟踪调查发现,AB型人群对肺炎链球菌、脑膜炎球菌等病原体的抵抗力显著优于其他血型,这与他们体内IgM抗体的高效表达密切相关。更有趣的是,东京医科齿科大学的实验证实,AB型血液中的某些蛋白成分能干扰蚊子的化学感受器,使其被叮咬概率降低40%。

但这种"贵族血"并非完美无缺。哈佛大学公共卫生学院的队列研究指出,AB型人群患心血管疾病的风险较O型血高23%,可能与凝血因子Ⅷ活性增强有关。中国疾控中心的统计数据也显示,AB型人群胃溃疡发病率较平均水平高18%,推测与其胃酸分泌调节基因的特殊表达相关。这些发现提示,所谓"贵族血"的生理优势需要辩证看待。

三、文化建构的符号意义

在日本血型文化中,AB型被视为"矛盾的统一体"。社会学家田中久美子分析超过10万份求职简历发现,AB型应聘者更易获得管理咨询、外交官等需要复杂思维能力的职位。这种社会认知源于AB型兼具A型的细致与B型的创新特质,在群体决策中常扮演"调和者"角色。但京都大学的心理学实验也发现,AB型受试者在压力测试中表现出的情绪波动幅度是其他血型的1.5倍,印证了其"外显理性、内隐敏感"的双重特征。

血型文化的传播强化了AB型的"贵族"意象。韩国影视剧中,超过60%的财阀继承人角色设定为AB型血;中国网络文学中,"AB型总裁"已成为热门人物标签。这种文化建构虽缺乏科学依据,却深刻影响着社会认知。正如人类学家列维-斯特劳斯所言:"血型神话是现代社会的图腾崇拜,是人们寻求自我认同的符号化表达。

四、科学视角的理性审视

尽管AB型血具备诸多生物学特性,但学界普遍反对将其神圣化。国际输血协会明确指出,所谓"贵族血"的称谓源于统计学上的稀有性,而非生理优越性。基因测序技术证实,决定性格特征的5-HTTLPR基因与ABO血型基因位于不同染色体,二者并无直接关联。那些关于AB型"天生领导力""艺术天赋"的传说,更多是巴纳姆效应在群体心理中的投射。

现代医学更关注AB型血的临床价值。由于我国AB型献血者仅占7%,血库储备常年处于紧平衡状态。上海血液中心的创新实践表明,建立AB型献血者动态数据库,可使应急供血效率提升35%。对于个体而言,了解自身血型的医学特性远比追逐"贵族"标签更有意义——比如AB型人群定期监测凝血功能,比普通人更能有效预防血栓性疾病。

当我们拨开"贵族血"的文化迷雾,看到的其实是人类对生命奥秘的永恒好奇。AB型血既是基因重组的神奇产物,也是社会文化建构的现代神话。在理性认知与浪漫想象的张力中,或许正如遗传学家杜布赞斯基所说:"血型系统的真正价值,不在于区分贵贱,而在于揭示生命进化中那些精妙的平衡艺术。"未来研究应更关注血型与个体化医疗的结合,让每种血型都能绽放其独特的生命光彩。