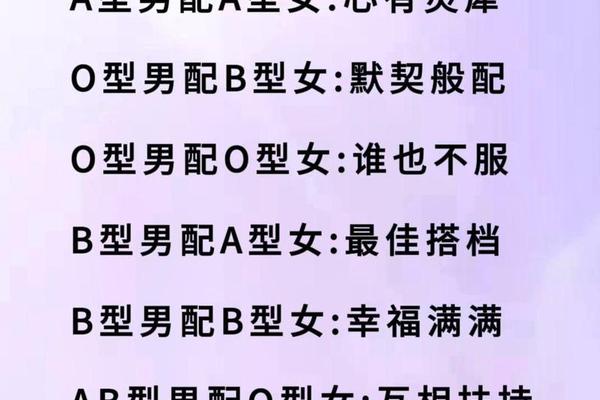

在血型性格学说中,B型血男性常被描述为洒脱、富有生命力且不拘小节,而A型血女性则谨慎细腻、追求完美且情感丰富。两者相遇时,常因性格差异形成互补:A型女性能为B型男性提供稳定感,而B型男性则帮助A型女性缓解压力。研究显示,A型女性对感情的奉献精神常令B型男性感到珍贵,而B型男性轻松的生活态度也能为A型女性带来惊喜。这种互补性也暗藏矛盾,例如A型女性倾向于通过暗示表达需求,而B型男性可能因粗心忽略细节,导致双方积累不满。

从社会心理学角度看,这种组合反映了“差异吸引”与“适应性磨合”的平衡。日本学者古川竹二曾提出,血型差异带来的思维碰撞可能激发关系活力。但需注意的是,台湾一项针对2681人的调查发现,血型与性格关联并无统计学意义,暗示此类配对分析更多是文化现象而非科学结论。

二、B型血“贵族说”的起源与多维解读

B型血被称为“贵族血”的说法在东亚文化中广为流传,其依据主要来自三个方面。历史维度上,B型血被认为起源于蒙古高原的游牧民族,这些骁勇善战的群体在迁徙中展现出强韧生命力,赋予B型血“贵族气质”的象征。生理维度上,B型血人群被认为消化系统适应性强、免疫力较高,例如其红细胞B抗原与血清抗A抗体的结合形成独特免疫优势。文化维度上,影视作品常将B型血角色塑造成创新领导者,强化了公众对其“贵族特质”的认知。

科学界对此持谨慎态度。加拿大血液学家克莉丝汀·次瑟第-加斯德维奇指出,B型血在疟疾高发地区的分布优势可能与疾病抵抗相关,而非社会地位象征。成都一项针对3366名献血者的心理学研究也证实,血型与艾森克人格量表评分无显著关联。可见,“贵族血”更多是文化建构的标签,缺乏生物学依据。

三、科学视角下的血型认知反思

尽管血型性格学说风靡全球,但其科学基础始终备受争议。诺贝尔奖得主卡尔·兰德斯泰纳发现ABO血型的初衷是为了解决输血安全问题,而非解释性格。现代遗传学表明,血型仅由红细胞表面抗原决定,与神经系统发育无直接关联。日本九州大学的研究团队通过万人级数据分析,明确否定了血型与性格的因果关系。

对于B型血“贵族说”,需警惕其潜在的社会偏见。信州大学心理学副教授菊地指出,此类标签可能引发非理性歧视。例如,B型血人群在职场中可能被误认为“散漫”,而A型血则被贴上“保守”标签,这种刻板印象会扭曲人际判断。

四、总结与建议

B型男与A型女的配对特质,本质是性格差异的动态平衡,其成功取决于双方沟通而非血型宿命。而B型血“贵族说”则是文化想象与部分生理特征的混合产物,缺乏严谨科学支撑。未来研究应聚焦血型与疾病易感性的关联(如B型血与消化系统健康的潜在联系),而非过度解读其社会属性。对于公众而言,理性看待血型文化,避免将其作为婚恋或职业选择的决定性因素,才是科学认知的应有之义。