血型作为人类生物学的重要特征,自被发现以来便与遗传规律、性格特质乃至智力水平等话题紧密相连。其中,A型血因其复杂的遗传机制和独特的性格描述备受关注——从父母血型组合对子女的影响,到A型血人群是否具备“聪明”特质,争议与讨论始终存在。本文将从遗传学、行为特征、科学研究等多角度解析这一话题,试图在科学与文化认知的交织中探寻答案。

一、A型血的遗传规律

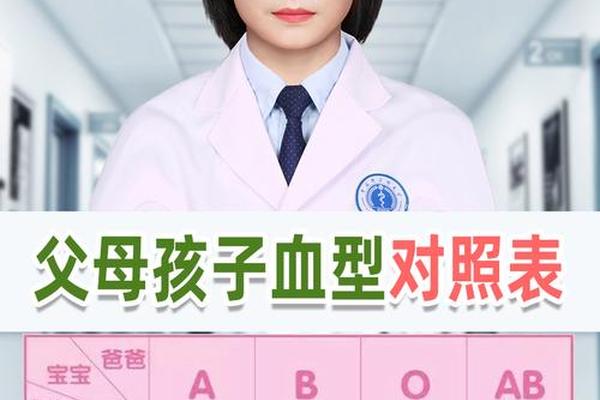

A型血的遗传遵循ABO血型系统的显隐性法则。根据孟德尔定律,A型血的基因型可能是纯合型(AA)或杂合型(AO)。若父母一方为A型(AA或AO),另一方为O型(OO),子女可能的血型为A型或O型;若父母双方均为A型(AA/AO),子女的血型概率为75%的A型与25%的O型。值得注意的是,当A型血与B型血结合时,子女可能呈现AB型或O型,这源于A和B基因的共显性特征。

从遗传学视角看,A型血并不直接决定子女的智力水平,但部分研究指出,某些血型组合可能间接影响认知能力。例如,父母为A型与O型的组合,其子女可能兼具A型的专注力与O型的学习效率。这种关联更多是基于统计学观察,缺乏基因层面的直接证据。

二、A型血与智力关联的争议

关于A型血是否与“聪明”相关,科学界尚未达成共识。支持者常引用日本学者古川竹二的研究,认为A型血人群具有“完美主义倾向”和“高度责任感”,这些特质可能促进学术或专业领域的深耕。德国一项长期跟踪研究显示,A型血儿童在需要耐心与细致的学习任务中表现稳定,适合科研或技术领域。

反对观点同样强烈。国际权威期刊《心理学研究》曾分析上万例数据,发现血型与智商无显著相关性。中国学者在2022年的科普文章中指出,A型血的性格描述(如谨慎、敏感)更多源于文化建构,而非生物学证据。例如,A型血人群的“完美主义”可能与社会期待或家庭教育模式相关,而非基因决定。

三、性格特质的行为投射

尽管缺乏科学依据,A型血的性格标签仍被广泛讨论。心理学研究显示,A型血人群常表现出“高自控力”和“原则性强”的特点。他们倾向于制定计划、注重细节,且在压力下保持情绪克制。这些行为模式可能被误读为“聪明”,实则更多是后天环境塑造的应对策略。

A型血的“内向敏感”特质可能影响社交表现。例如,他们更倾向于独立完成任务而非团队协作,这在强调创造力的领域可能被视为“缺乏灵活性”。但此类性格特征与智力水平无直接关联,更多反映了个体处理信息的方式差异。

四、科学研究的局限性

当前关于血型与智商的研究存在方法论缺陷。多数支持性研究样本量小且未控制教育水平、家庭环境等变量。例如,日本NHK的调查显示,A型血人群在传统考试中得分较高,但该结果可能受其教育体系中“勤奋文化”的干扰。血型性格理论源自20世纪初的观察性研究,未经过双盲实验验证。

值得注意的是,智商测试本身存在文化偏见。西方研究中O型血的“高效执行力”优势,在东亚强调集体主义的评价体系中可能被弱化。这表明,血型与智力的关联性假设可能混淆了生物学特质与社会文化评价标准。

总结与建议

A型血与智力水平的关联性缺乏严谨科学支撑,其“聪明”印象更多源自性格特质的文化解读。遗传规律显示,A型血的组合可能影响子女血型分布,但无法直接推导认知能力。未来研究需结合基因组学与神经科学,探索血型抗原是否与脑功能存在潜在联系;公众应理性看待血型理论,避免陷入“生物学决定论”的误区。对于A型血人群而言,与其关注先天标签,不如通过教育投入与认知训练释放潜能——毕竟,真正的智慧源于持续的学习与开放的思维。