在传统的ABO血型遗传认知中,A型与O型血的父母只能生育A型或O型血的子女。这一规律源于显隐性基因的遗传特性:A型血的基因型为AA或AO,O型血为OO,子代只能从父母处获得A或O基因。然而近年来,全球陆续出现多例A型与O型父母生育B型血子女的医学报告,这种看似违背遗传定律的现象引发了学界对血型系统的深层探索。这些特殊案例不仅揭示了常规血型检测的局限性,更反映出人类遗传系统的复杂性和多样性。

常规遗传机制的生物学基础

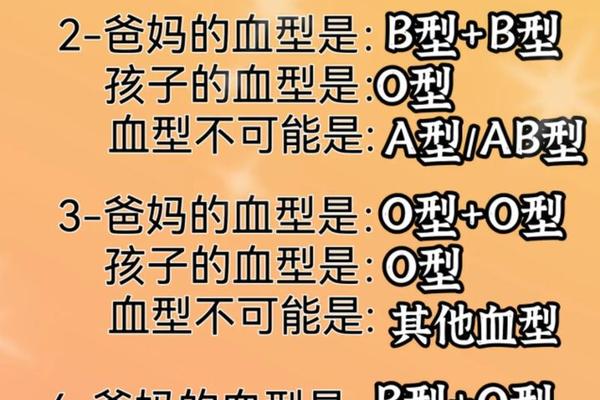

ABO血型系统由第9号染色体上的三个等位基因(A、B、O)控制。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。当A型(AA/AO)与O型(OO)结合时,子代只能获得A-O或O-O的基因组合,表现为A型或O型。这种遗传规律已被纳入全球医学院校教材,并在法医学亲子鉴定中作为基础判定依据。

支持这一理论的证据来自大规模人群统计。日本学者对10万组家庭的血型数据分析显示,A+O型组合的子代出现B型血的概率低于百万分之一。这种极低概率说明常规情况下,A型与O型父母生育B型子女在生物学上几乎不可能。这也解释了为何此类案例会引起家庭关系质疑,甚至需要司法介入。

特殊血型亚型的隐匿影响

部分特殊血型的存在可能打破常规遗传规律。例如AB亚型(如A3B亚型)的红细胞表面B抗原表达极弱,常规血清学检测易误判为A型。江门市中心医院的案例显示,一位被诊断为A型的母亲实际携带Bw11突变基因,其血型实为ABw亚型,导致子代出现B型血。这类亚型在全球人群中占比约0.01%,多分布于基因多样性较高的族群。

更罕见的孟买血型(hh基因型)则完全缺失H抗原前体。若携带者同时存在B基因(如h/h+B/O),其红细胞无法形成B抗原,常规检测显示为O型。但该基因可通过遗传使子代在获得H基因后表达B型血。2023年我国福建某案例中,O型母亲实为孟买血型携带者,其子代因遗传父系H基因而呈现B型。

基因突变与重组机制

染色体异常重组可能产生新的血型表现。顺式AB现象(cis-AB)指A、B基因异常连接于同一条染色体,当该染色体与O型基因结合时,子代可能呈现B型。我国上海血液中心的研究表明,顺式AB的发生率约为8.3/10万,多由9号染色体长臂的基因倒位引起。这类突变在常规检测中难以发现,需通过基因测序确认。

嵌合体现象(chimera)也可能导致血型异常。当双胞胎胚胎发育过程中发生细胞交换,个体可能携带两种血型系统的红细胞。2018年《新英格兰医学杂志》报道的案例显示,一位A型血母亲实为A/O嵌合体,其生殖细胞携带O型基因,导致子代出现B型血。这种情况在异卵双胞胎母亲中发生率较高。

检测误差与技术创新

常规血清学检测的局限性不容忽视。正向定型法依赖抗原-抗体反应,当红细胞表面抗原表达量低于检测阈值时(如弱B抗原),可能产生假阴性结果。加拿大英属哥伦比亚大学的研究显示,约0.2%的B亚型血会被误判为O型。反向定型法的误差率更高,在免疫缺陷患者中可达1.5%。

分子生物学检测技术正在改变这一现状。基因测序能准确识别ABO基因的第6、7外显子突变,江苏省血液中心通过该方法发现了31种新的ABO等位基因。质谱分析技术则可检测红细胞膜糖链结构,日本学者山本团队借此发现了4种新型H抗原变异体。这些技术将特殊血型的检出率从0.01%提升至0.15%。

现代医学的发展揭示,血型遗传远非简单的显隐性规律所能概括。特殊血型亚型、基因突变、检测技术局限等因素共同构成了"不可能的血型遗传"现象的解释框架。这提示临床工作者在遇到非常规血型案例时,需进行基因测序、家系调查等深度检测,而非简单否定生物学亲缘关系。未来研究应着重建立全球血型亚型数据库,并开发快速精准的便携式基因检测设备,这对输血安全、器官移植及法医学鉴定都具有重要意义。