人类对血型的探索始于20世纪初,奥地利学者卡尔·兰德斯坦纳通过实验揭示了红细胞表面抗原的差异,由此建立了ABO血型系统的基础。这一发现不仅革新了输血医学,还意外地催生了社会文化中关于血型与性格关联的广泛讨论。近年来,网络上流传着“A型血与O型血存在天然矛盾”的观点,甚至衍生出“A型讨厌O型”的刻板印象。这种说法看似将生物学特征与社交冲突直接挂钩,实则反映了ABO血型系统在科学原理与社会认知之间的复杂张力。本文将从生物学机制、性格论的伪科学性、群体互动模式及科学视角下的认知重构四个方面,剖析这一现象背后的本质。

一、ABO系统的生物学机制

ABO血型的分类基于红细胞表面的抗原差异:A型血携带A抗原,B型血携带B抗原,AB型同时携带两种抗原,O型则缺乏这两种抗原。这种差异由9号染色体上的ABO基因决定,A和B基因编码糖基转移酶,分别催化H抗原转化为A或B抗原;O基因则因碱基缺失导致酶失活,保留原始的H抗原结构。

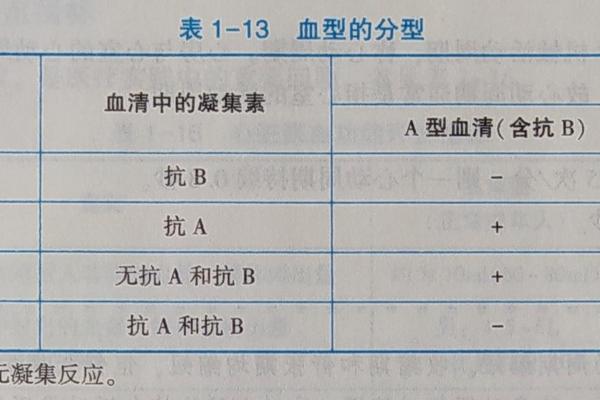

抗原与抗体的相互作用是血型冲突的核心科学逻辑。例如,A型血血清中天然存在抗B抗体,若输入B型血会引发凝集反应。这种生物学上的“排斥”仅限于免疫系统层面,与社交层面的“厌恶”无直接关联。O型血因缺乏A/B抗原,其红细胞可被其他血型接受,但其血浆中的抗A和抗B抗体仍可能引发输血风险。科学上定义的“血型冲突”仅存在于抗原-抗体反应的物理过程中,而非人际关系的心理层面。

二、血型性格论的伪科学本质

血型决定性格的观点起源于1927年日本学者古川竹二的研究,其样本量不足30人且缺乏统计学严谨性。此后,该理论被军国主义利用,试图通过血型筛选“顺从性格”,但始终未获科学界认可。现代心理学研究表明,性格由遗传、环境与个体经历共同塑造,血型的影响微乎其微。

对A型与O型性格的标签化描述尤为典型。网络流传称A型“严谨固执”,O型“自我中心”,这种二元对立实际源于确认偏差——人们倾向于记住符合预期的案例,忽视反例。例如,日本职场曾流行按血型分配岗位,认为A型适合行政工作,O型适合销售,但这种分类在实证研究中从未被验证。事实上,A型与O型在合作中常形成互补:A型细致弥补O型粗放,O型行动力激发A型突破保守。

三、A型与O型的社会互动模式

从群体行为学角度看,A型与O型的所谓“矛盾”可能源于认知框架的差异。A型偏好系统化分析,注重风险控制;O型倾向于快速决策,强调实践效率。在团队协作中,这种差异可能表现为A型对O型“鲁莽”的不满,或O型对A型“犹豫”的焦虑,但这本质上是思维模式的碰撞,而非血型决定的必然冲突。

文化语境放大了刻板印象的传播。日本流行文化将血型人格理论娱乐化,通过漫画、综艺强化A型的“完美主义”与O型的“霸道”形象。这种传播导致认知错位:当现实中的A-O组合出现摩擦时,人们更易归因于血型而非具体情境。例如,一项针对200对工作搭档的研究显示,血型匹配度与合作满意度无显著相关性,沟通方式才是关键预测因子。

四、科学视角下的认知重构

现代分子生物学正在解构血型决定论。2022年丹麦科学家利用肠道细菌酶成功将A/B型血转化为O型,证明抗原差异可通过技术手段消除。这一突破不仅提升血液供应安全性,更提示我们:血型的生物学意义远未被完全揭示,将其简化为性格标签是对科学复杂性的误读。

未来研究需关注两个方向:一是探索血型抗原在进化中的适应性价值,例如O型在疟疾高发区的生存优势;二是分析血型偏见的社会心理机制,如确认偏差如何维持伪科学传播。建议公众以动态视角看待血型——它既是遗传标记,也是文化符号,但绝非人际关系的决定性因素。

ABO血型系统的科学本质与血型决定论的社会建构形成鲜明对比。A型与O型的所谓“矛盾”,实则是生物学事实被文化叙事扭曲的典型案例。正如诺贝尔奖得主兰德斯坦纳发现血型的初衷是拯救生命,而非划分人群,当代社会更需以科学理性审视血型相关言论。未来,随着基因编辑与跨学科研究的深入,人类或能更全面理解血型在免疫、进化乃至社会行为中的真实角色,最终破除“血型决定命运”的认知迷思。