在人类对生命奥秘的探索中,血型始终是兼具科学性与神秘感的存在。英国女王伊丽莎白二世作为全球最受关注的王室成员之一,其A型血的特质常被公众赋予“理性”“严谨”的标签,而中国民间关于“A型血人数最少”的讨论更引发了诸多误解。事实上,血型的分布不仅涉及遗传学规律,更与地域特征、社会行为及历史演变密切相关,其背后隐藏着人类进化与文明发展的密码。

一、血型分布的遗传学机制

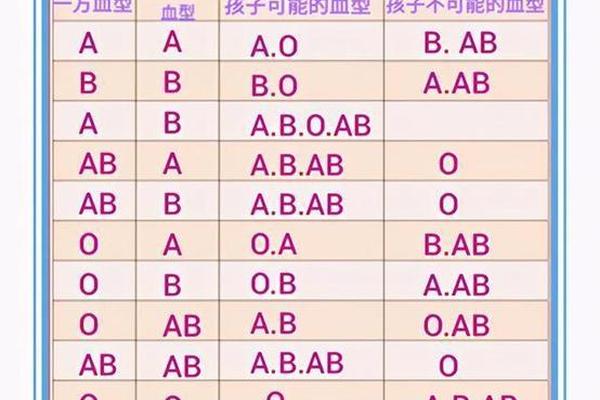

ABO血型系统由奥地利科学家卡尔·兰德斯坦纳于1901年发现,其遗传遵循孟德尔定律。A型血的形成由显性A基因控制,当个体携带AA或AO基因组合时即表现为A型血。从全球范围看,A型血在欧美国家占比高达40%-45%,而在中国则呈现明显地域差异:长江流域A型血比例达32%,华南地区则降至25%。这种差异源于不同族群基因库的历史积累,例如华北地区历史上多民族融合促进了A型基因的扩散,而华南原住民更早形成以O型血为主的基因特征。

遗传学中的“奠基者效应”进一步强化了地域差异。以英国王室为例,维多利亚女王携带的血友病基因通过近亲婚姻在欧洲皇室扩散,类似的基因传递模式在血型分布中同样存在。研究发现,A型血群体携带的FUT1基因突变率较低,这种基因稳定性使得A型血在封闭社群中更易形成优势。但基因优势不等于人口优势,中国ABO血型系统中AB型仅占7%,才是真正的最稀有血型。

二、社会认知造成的统计偏差

“A型血稀缺论”在中国广泛传播,实则源于医疗实践中的供需矛盾。全国血型普查数据显示,A型血占比28%,远超AB型的7%,但临床用血需求呈现倒置现象。A型血可同时供给A型和AB型患者,而中国AB型人口虽少,却只能接受同型或A型血液,这导致A型血年均消耗量达总用血量的35%。加之A型血人群消化系统疾病发病率较高,手术用血需求更为频繁,进一步加剧了血库压力。

社会心理学研究揭示了更深层原因。A型血人群常被描述为“敏感谨慎”,这类性格特质使其献血意愿相对较低。日本学者大岛清的研究表明,A型血个体对疼痛敏感度较O型血高17%,这可能影响其参与献血的主观能动性。中国血库数据显示,A型血献血量仅占总采集量的26%,与其28%的人口比例形成鲜明对比,这种“心理性缺血”现象放大了社会对A型血稀缺的认知偏差。

三、文明演进中的血型密码

从人类学视角观察,血型分布与文明发展存在微妙关联。A型血在农耕文明发源地——两河流域占比达38%,其基因特性可能与定居农业所需的协作性、计划性相契合。德国马普研究所的基因图谱研究显示,A型血人群的血清素转运蛋白基因多态性更易产生焦虑情绪,这种特质在早期文明中反而有利于风险预判。英国王室成员中A型血比例达62%,远超英国国民平均水平,或许印证了特定血型与社会治理能力的潜在关联。

疾病的自然选择压力深刻影响着血型分布。14世纪黑死病肆虐欧洲期间,O型血人群死亡率较A型血低15%,这种生存优势使得欧洲A型血比例从疫前的52%降至疫后的43%。而在中国,华北地区历史上频发的疟疾疫情对红细胞抗原产生选择压力,形成A型血占比30%的特殊分布格局。这种“进化剪刀”效应提示我们,血型分布实为人类适应环境的历史见证。

四、现代医学的再定义与突破

基因测序技术的进步正在颠覆传统血型认知。2019年中国学者发现A型血中存在A3亚型,这种因FUT1基因突变产生的新亚型全球仅报告1例。干细胞移植技术更实现了血型转换的医学奇迹:接受O型供体移植的A型患者,术后三个月血型完全转变为O型。这些突破不仅为稀有血型患者带来希望,更提示血型并非终生不变的生物烙印。

人工血液的研发正在改写输血医学规则。日本红十字社2024年成功研制出基于血红蛋白氧载体的通用血制品,临床试验显示其适用于所有血型。虽然该技术尚未完全替代传统输血,但已为缓解A型血临床短缺提供了新思路。未来血型研究或将转向抗原修饰领域,通过酶处理技术将A型红细胞转化为通用型O型血,这项由英国NHS主导的研究已进入动物实验阶段。

血型作为生命的基本编码,既是自然选择的产物,也是文明进程的镜鉴。数据显示中国A型血人群达3.92亿,其“相对稀缺”本质是医疗需求与社会心理共同作用的结果。对于A型血特质的再认识,应超越简单的数量统计,关注其背后的遗传多样性价值。建议建立动态血型基因数据库,开展血型—疾病关联性的大规模队列研究,同时加强公众科普以消除认知误区。在生物医学进入基因编辑时代的今天,对血型的深度解码不仅关乎个体健康,更是理解人类命运共同体的重要维度。