人类对血型的研究已跨越百年,其遗传规律和健康相关性始终是科学界与公众共同关注的焦点。ABO血型系统中,A型与B型作为显性基因的代表,不仅决定了后代的生物学特征,更与个体的疾病易感性、性格特质等存在微妙关联。当A型血与B型血结合时,子代可能呈现多样化的血型组合;而关于A型与B型孰优孰劣的探讨,则需要从医学统计、免疫特性等多维度展开分析。

血型遗传的生物学机制

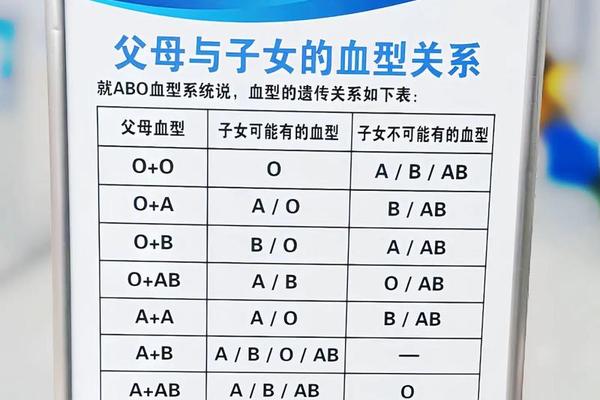

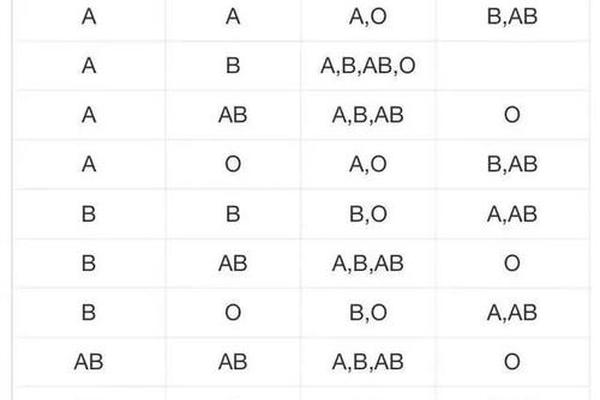

ABO血型的遗传遵循孟德尔定律,每个个体从父母各继承一个等位基因。A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则表现为BB或BO,其中O为隐性基因。当A型(AO)与B型(BO)结合时,子代基因组合将出现AB、AO、BO、OO四种可能,对应AB型、A型、B型、O型四种表型。例如:若父亲携带AO基因而母亲携带BO基因,孩子有25%概率为AB型(AB)、25%为A型(AO)、25%为B型(BO)、25%为O型(OO)。这种遗传多样性解释了为何父母血型均为A或B时,仍可能生育出O型后代。

值得注意的是,极少数情况下会出现血型遗传异常。如孟买血型因缺乏H抗原,导致常规检测显示为O型,但实际携带A或B基因,可能生育出AB型子代。顺式AB血型因基因位点变异,也可能打破常规遗传规律。这类特殊案例约占全球人口的0.01%,属于医学上的罕见现象。

疾病易感性的血型差异

大规模流行病学研究显示,不同血型与特定疾病存在统计学关联。A型血人群血液黏稠度较高,血小板聚集性强,其心血管疾病风险较其他血型增加15%-20%。上海交通大学对10万例癌症患者的分析发现,A型血患胃癌风险较非A型血高25%,这可能与A型抗原影响幽门螺杆菌定植有关。而B型血人群消化系统疾病发生率较低,但呼吸系统疾病风险增加30%,特别是吸烟者患慢性阻塞性肺病的概率显著升高。

在代谢性疾病方面,B型血人群胰岛素敏感性较低,法国8万人队列研究显示其Ⅱ型糖尿病患病风险较O型血高21%。AB型血则表现出独特的风险特征:其血栓发生率是O型血的4倍,这与AB型血浆中Ⅷ因子水平较高直接相关。值得关注的是,O型血虽然总体疾病风险较低,但痔疮发病率却高出其他血型18%,可能与血管壁结构特性有关。

免疫系统的功能特性

从免疫学视角看,A型与B型血具有不同的抗原特征。A型红细胞表面携带N-乙酰半乳糖胺抗原,B型携带半乳糖抗原,这种分子差异导致二者对病原体的防御机制不同。日本学者山本的研究表明,B型血人群对肺炎链球菌的天然抗体水平较高,而A型血对诺如病毒的抵抗力更强。在新冠大流行期间,多项研究显示O型血感染率较低,而A型血患者出现重症的比例较其他血型高45%。

在器官移植领域,血型抗原的相容性直接影响手术成功率。A型供体肾脏移植给B型受体时,超急性排斥反应发生率高达80%,而AB型因缺乏抗A/B抗体成为理想的"万能受血者"。不过现代医学通过血浆置换和免疫抑制已部分突破血型屏障,2022年全球首例跨血型心脏移植成功案例即发生在A型供体与B型受体之间。

社会认知与科学验证

公众对血型的认知常与文化观念交织。日本社会普遍认为B型血性格外向创新,A型血严谨自律,这种刻板印象虽缺乏神经科学依据,却影响着职场招聘甚至婚恋选择。实际上,哈佛大学对1.2万人格测评数据的分析显示,血型与MBTI性格类型的相关性仅为0.03,远低于统计学意义阈值。

在营养学领域,"血型饮食理论"曾风靡一时,主张A型血应素食、B型血宜食乳制品。但美国医学协会期刊的对照实验表明,遵循该饮食法的人群与对照组在代谢指标改善上无显著差异。科学家指出,个体基因多态性对营养吸收的影响比血型抗原更为关键。

血型系统作为人类重要的遗传标记,其价值不仅限于输血医学。现有研究证实,A型与B型在疾病易感性、免疫功能等方面各具特点,但并无绝对优劣之分。未来研究需深入探索血型抗原与表观遗传的相互作用机制,特别是H抗原糖基化修饰对肿瘤微环境的影响。建议公众理性看待血型与健康的关系,通过基因检测等精准医学手段制定个性化健康管理方案,而非简单以血型划分风险群体。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:"血型是生命的密码,但破译它需要科学的严谨与智慧的包容。