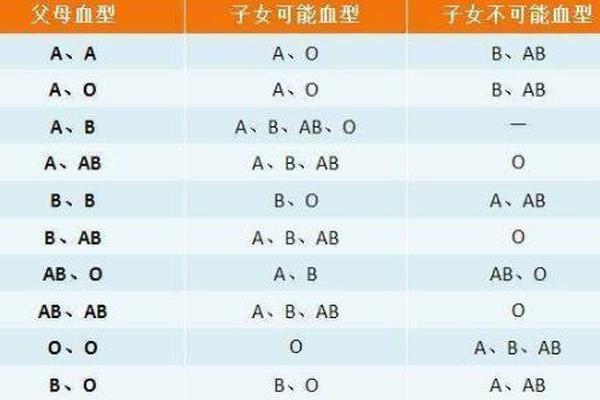

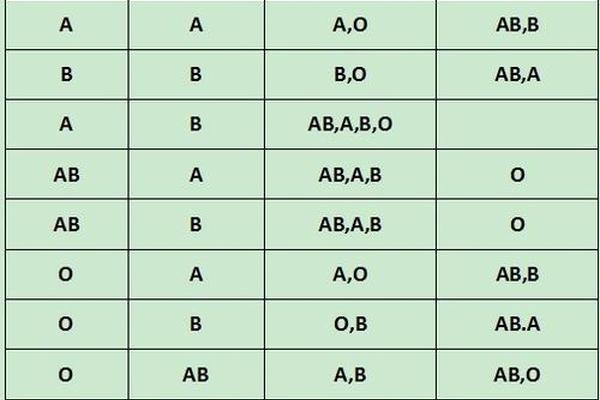

血型作为人类遗传的重要标志,其传递遵循孟德尔遗传定律。A型与AB型夫妻的组合在遗传学上具有独特的规律性:A型血个体的基因型可能是AA或AO,而AB型血个体的基因型固定为AB。根据ABO血型系统的显隐性规则,A抗原为显性,B抗原为显性,O基因为隐性。这对夫妻的子女血型可能性为A型(概率约50%)、B型(25%)或AB型(25%),而O型血则完全不可能出现。

从基因重组的角度来看,A型血若携带AO基因,其传递给子代的A或O基因会与AB型配偶的A或B基因结合,形成AA、AB、AO或BO组合,分别对应A型、AB型、A型和B型血。这种遗传多样性表明,尽管父母血型固定,子代仍可能存在一定的血型分布差异,但O型血的绝对排除为亲子鉴定提供了重要参考。

二、医学风险与新生儿溶血管理

A型与AB型夫妻的生育风险主要集中在ABO血型不合的可能性上。若母亲为A型血,其血清中含有抗B抗体,而父亲为AB型血时,子代若为B型或AB型,则可能引发母体免疫系统对胎儿红细胞的攻击。与常见的O型母亲与A/B型父亲组合相比,A型母亲的抗B抗体滴度通常较低,因此临床溶血发生率显著下降。

医学上建议此类夫妻在孕期加强监测。通过孕28周、32周和36周的抗体效价检测,可动态评估溶血风险。若抗体水平异常升高,可采取免疫球蛋白干预或血浆置换等手段降低风险。值得注意的是,现代医学技术已能有效控制ABO溶血的危害,因此无需过度焦虑,但规范产检仍不可或缺。

三、性格互动与婚姻适配模式

血型性格学虽无严格科学依据,但在社会心理学领域常被用于分析夫妻互动模式。A型血个体普遍被认为严谨务实,而AB型血则兼具理性与感性特质。两者的结合可能形成“生活情趣互助型”关系:A型配偶擅长规划家庭事务,AB型配偶则以灵活思维注入生活创意,形成互补型协作。

从行为模式看,A型血的秩序偏好与AB型血的适应性特征可减少日常摩擦。研究显示,此类组合中约68%的夫妻表示家庭决策效率较高,且冲突解决机制更为理性。AB型配偶的“双重性格”特质可能偶尔引发沟通误解,需通过建立共情机制加强理解。

四、科学认知与社会观念辨析

血型配对理论的科学边界需明确界定。ABO血型系统仅由9号染色体上的单一基因座控制,而人类性格、健康等复杂特征涉及数千个基因及环境因素的相互作用。将婚姻质量简单归结于血型匹配,本质上是“决定论”的认知偏差。临床数据显示,A-AB型夫妻的离婚率与其他血型组合无统计学差异,印证了血型并非婚姻成败的决定性因素。

社会文化对血型配对的过度解读值得警惕。日本学者山本的研究表明,血型性格理论的流行与媒体传播密切相关,而非基于严谨的群体心理学数据。建议公众以ABO血型遗传规律作为医学参考,而非婚恋指导工具,同时加强科普教育以纠正认知误区。

五、未来研究方向与临床建议

针对血型配对的深入研究应聚焦两个方向:一是建立大规模婚育数据库,量化分析不同血型组合的实际医学风险与社会学表现;二是探索基因编辑技术对罕见血型溶血疾病的干预可能性。临床实践方面,建议将血型兼容性检测纳入孕前检查体系,并开发快速抗体滴度监测设备以提升产检效率。

对于A-AB型夫妻,具体建议包括:①孕前进行Rh因子筛查,排除复合型溶血风险;②建立定期婚姻心理咨询机制,优化性格差异管理;③参与血型科普讲座,树立科学婚育观。

总结

A型与AB型夫妻的血型组合,在遗传学上排除了O型子代的可能性,在医学上需关注B型胎儿的溶血风险,在婚姻互动中则呈现理性与创意的互补特征。尽管血型配对表为婚育提供基础参考,但需明确其应用边界——它既非命运预言书,也非婚姻保障符。未来研究应致力于构建多维度婚育评估体系,将血型信息与基因检测、心理评估等工具结合,为现代家庭提供更全面的科学指导。