血型作为人类生理特征的重要标识,长久以来承载着公众对健康、性格乃至命运的猜测。近年来,关于“A型血是否拥有更高颜值”“四大血型中哪种血型最珍贵”的讨论,更是从网络平台蔓延至现实生活。这些话题看似充满趣味性,但其背后既涉及科学研究的边界,也折射出社会文化对生物学特征的过度解读。本文将从医学依据、文化认知、社会现象等角度,系统剖析血型与外貌及价值的真实关联。

一、血型与外貌的生物学关联

民间常有“AB型血颜值最高”“A型血面容精致”等说法,例如某些文章宣称A型血人群“额头饱满、下巴娇俏”,甚至将不同血型与饮食习惯、面部特征强行关联。这类观点往往基于对血型起源的浪漫化想象,例如将A型血与农耕文明、B型血与游牧民族的生活方式挂钩,进而推导出不同血型对应的外貌特征。从科学角度看,血型由红细胞表面抗原决定,而外貌主要由遗传基因(如骨骼结构、皮肤色素等)与环境因素共同塑造,两者属于完全独立的生理系统。

多项研究明确否定了血型与外貌的直接关联。例如,日本学者绳田健悟对1万余人进行统计分析,发现血型与性格、外貌均无科学相关性,而中国学者也指出“血型与长相可爱没有必然联系”。所谓的“血型长相排行”更多是统计学上的巧合或文化刻板印象的产物,缺乏分子生物学层面的证据支持。

二、血型价值的医学逻辑

从临床医学角度,“血型的珍贵性”取决于其稀有程度与医疗需求。ABO血型系统中,O型血因缺乏A、B抗原,在紧急情况下可作为“万能供血者”输入其他血型患者体内,但需严格控制输注量以避免溶血反应。Rh阴性血(俗称“熊猫血”)因在汉族中占比不足3%,成为真正意义上的“珍贵血型”,其稀缺性源于基因突变概率低,且输血时必须严格匹配。

值得注意的是,血型本身并无经济价值的优劣之分。某些网络传言声称AB型血因“兼具A、B抗原”而更昂贵,这实为误解。血液制品的价值体现在采集、检测、储存等医疗成本,而非血型类别。国际输血协会强调,所有血型在临床救治中具有同等重要性,关键在于建立高效的血液调配系统。

三、社会文化中的血型标签

血型与外貌、价值的关联,本质上是社会文化对生物学特征的符号化解读。日本自20世纪20年代兴起的“血型性格说”,将A型血描述为“完美主义者”、B型血为“自由散漫”,这种分类法虽被学术界批驳为伪科学,却深刻影响了东亚社会的婚恋、职场甚至教育领域。例如,部分企业招聘时偏好O型血员工,认为其“领导力强”,而排斥A型血应聘者,这类偏见本质上是将复杂的个体能力简化为生理标签。

在中国,血型话题的流行与娱乐化传播密不可分。社交媒体上,“血型颜值排行”“血型财富榜”等内容通过碎片化信息强化公众认知偏差。心理学研究显示,此类内容满足了人们对自我归类与社会比较的心理需求,但其科学危害在于可能助长歧视,例如Rh阴性血人群曾被误认为具有遗传缺陷。

四、理性认知与未来方向

要破除血型迷信,需加强科学普及与监管。医学界已明确反对基于血型的性格或能力判断,世界卫生组织将“血型歧视”列为非道德行为。未来研究应聚焦于血型与疾病的真实关联,例如瑞典学者发现A型血人群血栓风险较高、O型血易患出血障碍,这类成果才能真正服务于精准医疗。

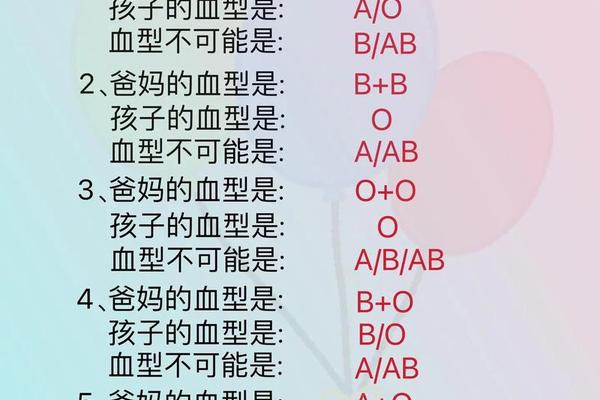

公众需以批判性思维看待血型话题。血型系统的科学价值在于保障输血安全与遗传学研究,而非预测外貌或社会成就。教育机构与媒体应引导公众关注血型知识的医学本质,例如ABO抗原的分子结构、血型遗传规律等,而非渲染其娱乐化标签。

总结

血型与外貌的关联缺乏科学依据,其“价值”仅体现在医学稀缺性与临床实用性层面。社会文化对血型的过度解读,反映了公众对简化认知框架的依赖,而这种依赖可能掩盖真实的生物学规律。未来,学术界需进一步探索血型在疾病易感性中的作用,媒体则应摒弃对血型的娱乐化炒作,共同构建基于证据的公共讨论空间。唯有回归科学本质,血型研究才能真正服务于人类健康与社会福祉。