人类对血型的探索始于20世纪初,随着ABO和Rh两大血型系统的发现,血液的奥秘逐渐被揭开。其中,AB血型因其独特的抗原组合被称为“万能受血者”,而AB+血型则是AB型与Rh阳性因子的结合体。这两种血型不仅影响着输血医学的实践,还与遗传规律、健康风险等密切相关。本文将从科学定义、遗传机制、输血原则、健康影响四大维度,系统解析AB血型与AB+血型的内涵与外延。

一、基础定义:抗原与分类系统

AB血型是ABO血型系统中的一种,其红细胞表面同时存在A抗原和B抗原,而血清中不含抗A或抗B抗体。这种特性源于ABO基因的显性表达:当个体从父母处分别继承A和B等位基因时,红细胞会合成两种抗原,形成AB型。

AB+血型则是在ABO系统的基础上叠加了Rh血型系统的分类结果。Rh系统中的D抗原决定“+”或“−”,若红细胞携带D抗原则为Rh阳性(+),否则为Rh阴性(−)。AB+表示该个体同时具有AB型抗原和Rh阳性特征。全球范围内,AB型约占人口的4%-5%,而AB+因Rh阳性占比高达99%,实际人群比例约为3.8%-4.5%。

二、遗传机制:基因组合的多样性

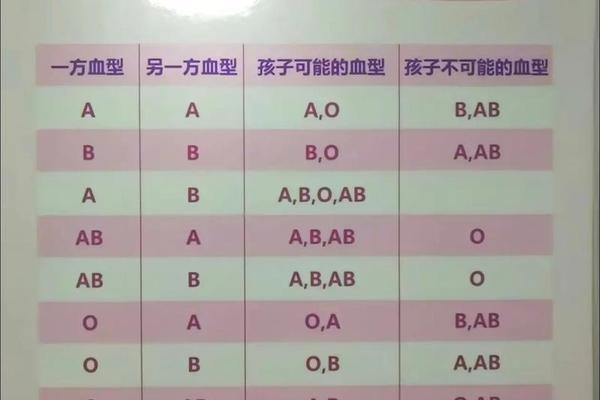

AB血型的遗传遵循孟德尔定律。父母若分别为A型(基因型AA或AO)和B型(基因型BB或BO),子女可能继承A、B、AB或O型;若一方为AB型,另一方为O型(基因型OO),则子女只能为A或B型。例如,父母基因型为AO和BO时,子女有25%的概率为AB型,这解释了为何AB型在人群中的比例较低。

Rh因子的遗传则更为复杂。Rh阳性由显性基因R控制,阴性由隐性基因r决定。若父母均为Rh阳性(基因型RR或Rr),子女可能为Rh阳性或阴性;若一方为Rh阴性(rr),则子女Rh阴性概率显著增加。AB+血型的形成需同时满足ABO系统的AB基因组合和Rh系统的显性R基因传递。

三、输血原则:兼容性与风险控制

AB型因其血清中无抗A、抗B抗体,理论上可接受所有ABO血型的红细胞(A型、B型、AB型、O型),故被称为“万能受血者”。但实际操作中需严格遵循同型输血原则,仅在紧急情况下考虑异型输血。例如,AB型患者接受O型血时,需确保供体血浆中的抗A、抗B抗体已被充分稀释,避免溶血反应。

对于AB+血型,Rh系统的兼容性规则更为关键。AB+患者可接受AB+或AB−血液,但AB−患者只能接受AB−血液。若AB−患者误输Rh阳性血,即使ABO系统匹配,Rh抗体仍会攻击供体红细胞,引发致命性输血反应。数据显示,我国Rh阴性血型仅占0.3%-0.5%,这使得AB−成为“熊猫血中的熊猫血”,输血资源极其稀缺。

四、健康影响:疾病风险与生理特征

研究表明,AB血型人群存在特定的健康倾向。美国神经病学学会发现,AB型人群晚年出现记忆力衰退的概率比其他血型高20%,可能与第八因子浓度较高相关。AB型患心脏病、血栓的风险较O型增加23%,而酒精中毒和过敏性疾病的发生率也显著偏高。

从生理代谢角度看,AB型消化系统对动物蛋白和植物蛋白的适应性差异较大。建议采用“分段饮食法”:早餐以豆制品和全谷物为主,午餐增加鱼类等易消化的动物蛋白,晚餐避免红肉。运动方面,结合瑜伽和力量训练可改善血液循环,推荐每周3次30分钟的中等强度运动,如快走配合哑铃训练。

AB血型与AB+血型的特殊性,体现了人类血液系统的复杂性与精密性。从输血安全的刚性原则到健康管理的个性化策略,科学认知血型特征对医疗实践和公众健康具有重要意义。未来研究可深入探索以下方向:一是开发人工合成Rh阴性血液的技术,缓解“熊猫血”紧缺问题;二是通过基因编辑技术调控ABO抗原表达,降低异型输血风险;三是建立基于血型的精准健康管理体系,例如针对AB型人群定制癌症早期筛查方案。对于普通民众,定期检测血型、了解亲属血型档案、参与无偿献血,将成为保障用血安全的重要社会基础。