当两个A型血个体结合时,他们的后代血型组合暗含着生命科学的精妙法则。根据ABO血型系统的显隐性遗传规律,这类家庭的子女可能出现A型或O型两种血型,其中O型血出现的概率为25%。这种看似简单的遗传现象背后,不仅蕴含着基因交互的复杂机制,更与家族健康管理、疾病预防等现代医学议题深度关联。本文将从遗传学原理、健康风险谱系、医学管理策略等维度,系统解析双A血型家庭需要关注的生命密码。

遗传规律与基因表达机制

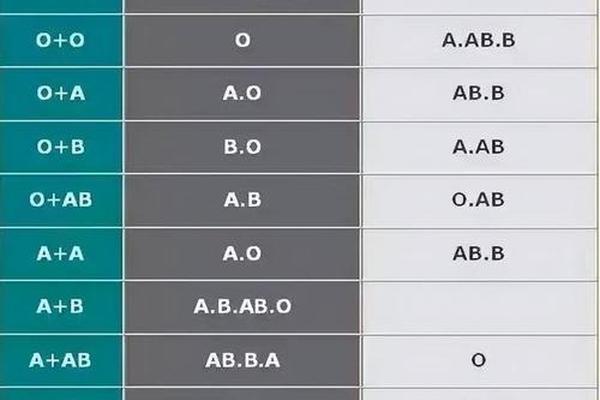

在ABO血型系统中,A型血的基因组合可以是AA纯合型或AO杂合型。当父母双方均为AO杂合型时,子女有25%概率遗传到两个隐性O基因,表现为O型血。这种隐性基因的显性覆盖现象,解释了为何表面同为A型血的父母可能生育出O型血子女。

从分子生物学角度看,A抗原的形成依赖于第9号染色体上IA基因编码的α-1,3N-乙酰氨基半乳糖转移酶。该酶能将H抗原修饰为A抗原,而O型基因由于碱基缺失导致酶活性缺失,无法完成这一生化反应。这种基因-酶-抗原的级联反应机制,构成了血型遗传的物质基础。

值得注意的是,A型血中存在的亚型分化(如A1、A2)可能影响输血相容性。研究显示,约20%的A2型个体血清中含有抗A1抗体,这在异型输血时需要特别关注。这些微观层面的遗传差异,提示临床医学需建立更精细的血型分型体系。

健康风险的代际传递特征

多项流行病学研究揭示了A型血与特定疾病的关联性。2022年《神经学》杂志的研究表明,A型血人群60岁前中风风险较其他血型高16%,这可能与血液黏稠度增加、第8因子浓度升高等凝血特性相关。阜外医院针对898例冠心病患者的造影研究更显示,A型血患者冠脉病变检出率达57.1%,显著高于其他血型。

在肿瘤易感性方面,2017年《公共科学图书馆·综合》的荟萃分析指出,A型血人群整体患癌风险升高,其中胃癌发病率较其他血型高25%。分子机制研究表明,A抗原与某些肿瘤表面抗原的结构相似性,可能削弱免疫系统的识别能力。解放军总医院的研究进一步发现,A型血人群幽门螺杆菌感染率偏高,这种慢性感染与胃癌发生存在明确相关性。

心理健康领域的研究同样值得关注。A型血人群追求完美的性格特质,可能导致慢性压力积累。这种心理特质与交感神经兴奋性增高、皮质醇分泌紊乱存在关联,形成心身疾病的恶性循环。

健康管理的多维干预策略

针对A型血的代谢特征,饮食调整是首要干预措施。由于消化系统中缺乏高效消化动物蛋白的酶系,建议将植物蛋白摄入比例提高至60%以上。大豆制品中的异黄酮不仅可替代动物蛋白,其抗氧化特性还能降低慢性炎症反应。橄榄油、亚麻籽油等不饱和脂肪酸的摄入,可改善血液流变学特性,建议每日摄入量控制在25-30克。

在疾病筛查方面,建议30岁后每年进行胃功能三项检测,40岁起每2年开展胃肠镜筛查。对于心血管高危人群,颈动脉超声和冠脉钙化评分应纳入常规体检项目。解放军总医院提出的"抗炎饮食"概念值得借鉴,每日摄入300克富含果胶的果蔬(如苹果、南瓜),可形成胃肠黏膜保护屏障。

心理干预方面,正念训练和认知行为疗法能有效缓解焦虑特质。研究显示,每日20分钟的"蝴蝶抱"自我安抚练习,可使皮质醇水平降低18%-23%。建立弹性工作制度、培养园艺等舒缓型爱好,有助于构建压力缓冲机制。

社会文化视角下的健康认知

不同文化对A型血存在差异化认知。日本学者提出的"血型性格论"虽缺乏科学依据,但客观上推动了公众健康意识的觉醒。现代医学更强调将血型作为生物标记物,而非命运决定因素。例如在疫苗接种策略中,A型血人群对流感病毒H1N1的抗体应答较强,这为个性化免疫规划提供了依据。

健康管理正在向精准化方向发展。基于血型特征的运动处方研究显示,A型血人群采用中等强度持续运动(如游泳、太极)时,心血管获益较间歇性运动提高37%。基因检测技术的普及,使我们可以更早识别APOEε4等风险基因,实现多维度健康预警。

父母同为A型血的家庭,既是观察遗传规律的微观窗口,也是实践精准健康管理的典型样本。从显隐基因的传承机制到慢性疾病的代际预防,从饮食结构的科学调整到心理压力的系统干预,现代医学为我们提供了多维度的解决方案。未来研究应着重探索血型抗原与免疫微环境的相互作用机制,开发针对A型血人群的特异性生物制剂。每个生命个体都是独特的遗传载体,理解并善用自身的生物特质,方能真正实现"治未病"的健康理想。