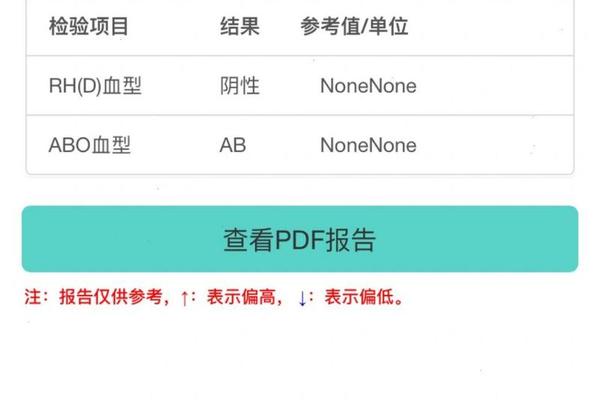

Rh血型系统的复杂性远超大众认知。其核心由6种抗原构成(C、c、D、d、E、e),其中D抗原的免疫原性最强,是Rh阳性与阴性分类的关键。当Rh阴性(D抗原缺失)母亲孕育Rh阳性胎儿时,母体免疫系统会将胎儿红细胞表面的D抗原识别为“外来入侵者”,进而产生IgG型抗D抗体。这种抗体可穿透胎盘屏障,引发胎儿红细胞溶解。值得注意的是,Rh阴性表型在汉族人群中仅占0.34%,但在某些少数民族(如塔塔尔族)中可达15.78%,这种族群差异为临床管理带来挑战。

基因层面,Rh血型由位于1号染色体上的RHD和RHCE基因共同调控。RHD基因编码D抗原,而RHCE基因负责C/c和E/e抗原的表达。当RHD基因完全缺失或发生功能突变时,即表现为Rh阴性。近年研究发现,部分Rh“假阳性”案例源于基因嵌合或弱D变异型,这些特殊亚型可能引发传统血清学检测的误判。

二、临床影响与溶血病理

Rh血型不合引发的胎儿溶血病具有渐进性加重的特征。初次妊娠时,母体致敏率仅1%,但二次妊娠风险骤增至50%以上。溶血进程可分为三个阶段:早期以胎儿贫血为主要表现,血红蛋白可降至70g/L以下;中期伴随肝脾肿大和髓外造血;晚期则出现全身性水肿、胸腔积液及低蛋白血症,超声检查可见特征性的“双环征”。

新生儿期,高胆红素血症是突出表现。未结合胆红素在出生后24小时内快速上升,峰值可达340μmol/L以上,远超生理性黄疸水平。若未及时干预,胆红素可突破血脑屏障引发核黄疸,造成不可逆的神经系统损伤。值得警惕的是,约15%的严重病例会合并血小板减少症,这与网状内皮系统过度激活密切相关。

三、诊断技术的革新突破

传统诊断依赖血清学抗体效价监测,孕16周起每2-4周检测抗D效价,效价≥1:32提示高风险。但该方法存在滞后性,无法预测首次致敏。分子诊断技术的突破改变了这一局面:通过羊水细胞或母体外周血中胎儿DNA的PCR分析,可在孕12周前精准判断胎儿Rh基因型,准确率达99.8%。

先进的血型分型技术如流式细胞术和质谱分析,可同时检测D、C、c、E、e五种抗原。杭州市中医院的临床实践显示,在开展Rh五分型检测后,输血配型不合事件减少62%,尤其对多次输血患者(如地中海贫血)具有重要意义。2021年起,我国将Rh五分型纳入室间质评体系,标志着血型检测进入精准医疗时代。

四、防治策略的体系化构建

预防体系的核心在于阻断母体致敏。国际指南推荐Rh阴性孕妇在孕28周注射300μg抗D免疫球蛋白,分娩后72小时内追加第二剂,可使致敏风险从16%降至0.1%。对于已致敏病例,胎儿宫内输血技术取得显著进展:在超声引导下经脐静脉输注辐照浓缩红细胞,可将28周前胎儿存活率从20%提升至80%。

新生儿期治疗强调多学科协作。换血疗法仍是重度高胆红素血症的金标准,采用双倍血容量(约170ml/kg)的Rh阴性O型洗涤红细胞与AB型血浆混合液进行置换,可快速清除致敏红细胞和游离抗体。新兴的分子吸附再循环系统(MARS)为不宜换血患儿提供新选择,其胆红素清除效率达传统光疗的3倍。

五、未来发展方向

基因编辑技术为根治Rh血型不合带来曙光。2023年北京大学团队利用CRISPR-Cas9成功修饰造血干细胞RHD基因,使Rh阴性个体获得D抗原表达能力,动物实验显示移植后红细胞存活期延长至120天。临床转化方面,需突破审查和技术安全性双重关卡。

预防性疫苗研发进入Ⅱ期临床试验,重组D抗原蛋白疫苗在小鼠模型中诱导出长效免疫耐受,有望实现“一针终身防护”。政策层面,建议将Rh五分型检测纳入孕前常规筛查,并建立全国性稀有血型动态数据库,目前深圳等地已率先实现医疗机构与血站数据实时共享。

本文系统梳理了Rh血型异常的分子机制、临床影响及防治进展。随着检测技术的精进和治疗手段的创新,该领域已从被动应对转向主动防控。未来需着力推动基础研究与临床转化的深度融合,同时加强公众科普教育,让“熊猫血”群体真正获得全生命周期的健康保障。