血液,这条流淌在人体内的红色长河,承载着生命的密码与文明的联结。在ABO血型系统广为人知的今天,Rh血型系统以其复杂的遗传机制和特殊的临床价值,成为医学领域的重要课题。其中,Rh阴性血型因其在亚洲人群中仅占0.3%-0.5%的极低比例,被形象地称为「熊猫血」;而Rh A血型作为ABO与Rh系统的复合表型,更展现出人类血液系统的精妙多样性。这些特殊的血型编码不仅关乎个体健康,更牵动着整个社会的医疗资源网络。

血型系统的双重密码

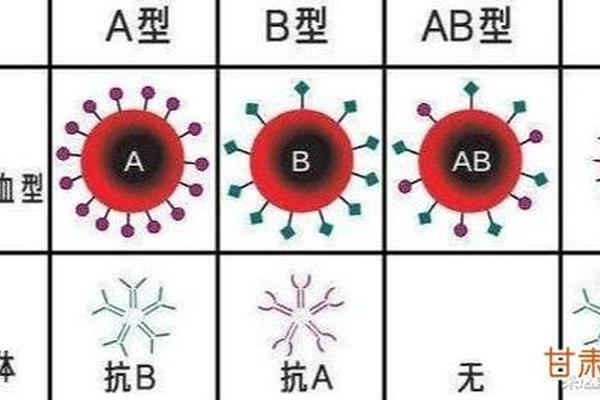

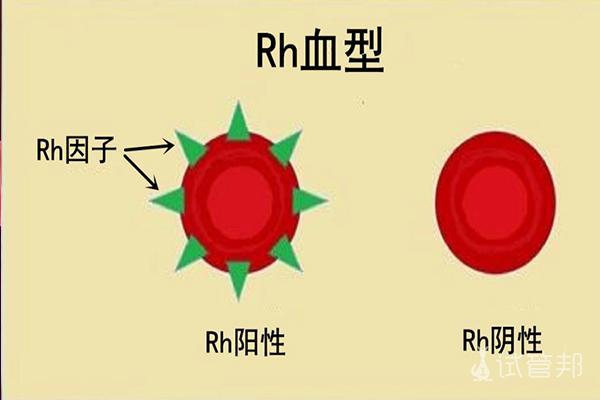

Rh血型系统的发现始于1940年科学家在恒河猴红细胞上的突破性研究,其命名正是源于这种灵长类动物的英文缩写。与ABO系统不同,Rh系统涉及超过50种抗原的复杂组合,其中D抗原的免疫原性最强,成为区分Rh阳性和阴性的关键指标。当红细胞表面存在D抗原时即为Rh阳性,缺失则为Rh阴性——这就是「熊猫血」的科学定义。

Rh A血型的特殊性在于其同时携带ABO系统的A抗原和Rh系统的D抗原。这种双重抗原的存在使得该血型在输血医学中具有独特价值。统计数据显示,我国汉族人群中Rh阴性占比仅为0.2%-0.5%,而其中Rh阴性A型的比例更低至0.06%-0.08%。这种稀有性不仅增加了临床用血的难度,也使得相关研究成为破解血液密码的重要突破口。

遗传机制的生命图谱

Rh血型的遗传遵循隐性遗传规律。父母双方若均为Rh阴性,子女必为Rh阴性;若父母一方为阳性而另一方携带隐性基因,子女有50%概率表现为阴性。这种遗传特性在母婴血型不合的情况下可能引发严重后果——当Rh阴性母亲孕育Rh阳性胎儿时,胎儿的D抗原会刺激母体产生抗体,导致后续妊娠时发生新生儿溶血。

近年基因组学研究揭示了更深层的遗传奥秘。RhD基因的碱基突变可能引发D抗原变异型,包括部分D型、弱D型和Del型等特殊表型。例如Del型红细胞表面D抗原表达极弱,常规检测易误判为Rh阴性,这种「伪阴性」现象在汉族人群中的发生率高达10%-30%。这提示临床检测需要结合基因测序技术,才能实现精准分型。

临床医学的双刃剑

在输血实践中,Rh血型的重要性仅次于ABO系统。Rh阴性患者首次输入阳性血液时虽不会立即发生排斥,但50%以上个体会产生抗D抗体,导致二次输血时出现致命性溶血反应。更特殊的是Rh null血型,这种缺失全部Rh抗原的「黄金血型」全球不足50例,其红细胞膜结构异常导致自体溶血,反而成为科学研究的珍贵样本而非理想血源。

对于Rh阴性孕妇群体,现代医学已建立系统的干预方案。孕早期Rh血型筛查、抗体效价监测、抗D免疫球蛋白注射等技术的应用,使新生儿溶血病的发生率显著降低。2025年中国稀有血型联盟的数据显示,规范管理的孕妇群体中严重溶血病例发生率已降至0.03%。这彰显了精准医疗在特殊血型管理中的核心价值。

社会支持的守望网络

面对稀有血型的特殊需求,我国建立了「冰冻红细胞」储备体系。通过-65℃超低温保存技术,稀有血型红细胞可完整保存10年,紧急情况下经解冻处理即可用于临床。武汉血液中心等机构还创新开发了「熊猫血应急响应平台」,通过区块链技术实现全国稀有血型库的实时数据共享,将应急供血响应时间缩短至4小时。

公众教育同样是保障体系的重要环节。各地血站定期举办「稀有血型者联谊会」,通过基因检测科普、互助献血倡导等方式,增强特殊血型群体的自我防护意识。2021年某稀有血型志愿者的案例显示,其累计献血量达4800毫升,通过自体血储备和互助网络,成功帮助7例危重患者。这种生命接力的背后,是科技进步与社会文明的共同支撑。

未来发展的科研疆界

当前研究热点正转向基因编辑技术的应用探索。CRISPR基因编辑系统在动物实验中已成功实现RhD抗原的人工表达,这为未来「通用型血液」的制备提供了理论可能。类器官培养技术突破使得体外红细胞生成成为现实,日本科研团队利用诱导多能干细胞(iPSC)成功培育出功能性Rh阴性红细胞。

在公共卫生层面,建立全国性稀有血型基因数据库已成为迫切需求。通过整合30个已知血型系统的基因多态性数据,可构建精准的输血风险评估模型。2024年启动的「中国血型地图计划」已收录超过200万份样本数据,其空间分析显示Rh阴性血型在维吾尔族等少数民族中的分布存在显著差异,这为区域性血液储备策略提供了科学依据。

生命长河中的红色灯塔

从神秘的遗传密码到创新的医疗技术,从个体的生命守护到社会的协同网络,Rh血型系统的研究历程折射出人类对生命奥秘的不懈求索。在基因测序成本降至百元级别的今天,普及血型基因检测、完善稀有血型预警机制、发展人工血液技术,已成为保障血液安全的三重支柱。当我们以科技之力破解血液密码时,也在书写着文明对生命最深刻的敬畏与守护。这条跨越种族与地域的红色纽带,终将在人类命运共同体的构建中,绽放出更加璀璨的光芒。