A型Rh+血型:ABO与Rh双系统的交叉解读

当人们谈论血型时,常以“A型”“B型”等ABO系统分类概括,却往往忽略了另一个至关重要的血型系统——Rh系统。A型Rh+这一表述,看似只是对A型血的补充说明,实则揭示了人类血液分型的复杂性与双重标准。在临床医学中,ABO血型决定了输血的基本兼容性,而Rh因子则影响着免疫反应的潜在风险。本文将深入探讨A型Rh+血型的科学定义、临床意义及社会价值,解析其与单纯“A型血”概念的异同。

一、ABO与Rh系统的双重维度

ABO血型系统的生物学基础

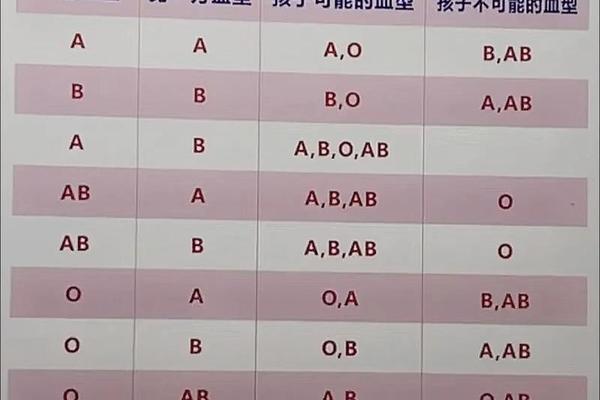

ABO血型系统是人类最早被发现且应用最广的血型分类标准。根据红细胞表面抗原的不同,ABO系统将血液分为A型、B型、AB型和O型四类。A型血个体的红细胞表面携带A抗原,血浆中则含有抗B抗体。这一特性决定了A型血患者只能接受A型或O型供血者的红细胞,而无法兼容B型或AB型血液。ABO血型的遗传遵循显性规律,父母血型组合可通过孟德尔遗传定律预测子女的可能血型。

Rh血型系统的免疫学意义

Rh血型系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分,阳性表示存在该抗原,阴性则缺失。与ABO系统不同,Rh阴性个体首次接触Rh阳性血液时不会立即发生溶血,但会产生抗D抗体,导致二次输血时引发致命反应。全球范围内,Rh阳性人群占比超过99%,而Rh阴性(俗称“熊猫血”)仅占少数,这种稀缺性使其在临床输血中面临特殊挑战。

二、A型Rh+的临床实践价值

输血安全的核心要素

在输血医学中,A型Rh+的完整表述意味着需同时满足ABO和Rh系统的双重匹配。例如,A型Rh+患者可接受A型Rh+或O型Rh+的血液,但若误输Rh-血液,虽不会引发即刻溶血(因Rh阴性血液不含抗D抗体),却可能浪费稀有血型资源。反之,Rh阴性患者若输入Rh+血液,即使ABO匹配,仍会因免疫排斥导致肾功能衰竭甚至死亡。

妊娠管理的特殊考量

Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体,刺激母体产生抗D抗体。这些抗体会在再次妊娠时攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病。尽管A型Rh+孕妇无此风险,但若为Rh-且配偶为Rh+,则需在孕期注射抗D免疫球蛋白进行预防。这一机制凸显了Rh因子在围产期医学中的重要性。

三、社会认知与公共健康

公众血型知识的误区

调查显示,约65%的民众仅知晓自身ABO血型,对Rh因子认知不足。这种信息缺失可能导致紧急输血时的决策延误。例如,部分A型Rh+个体误以为“所有A型血均可通用”,实际上若身处Rh阴性占比较高的地区(如欧美),仍需严格筛查供血者的Rh状态。“O型万能供血者”的说法仅适用于红细胞输注,其血浆中的抗A、抗B抗体仍可能引发不良反应。

稀有血型库的建设挑战

我国Rh阴性血型库的覆盖率不足,部分地区甚至依赖跨省调配。2024年世界献血者日数据显示,Rh阴性献血者登记率仅为0.3%,远低于实际人口比例。对此,北京血液中心已试点建立动态追踪系统,通过基因分型技术精准识别Rh亚型(如D变异型),提高血型匹配效率。这类技术创新为A型Rh+等常见血型的管理提供了借鉴。

四、未来研究方向展望

血型转换技术的突破

2022年剑桥大学团队利用酶处理技术,成功将肾脏供体的血型转换为O型Rh+,使移植器官可跨血型使用。该技术若应用于红细胞,或将彻底改变A型Rh+血液的临床应用场景。丹麦技术大学最新研究发现,肠道菌群中的嗜黏蛋白阿克曼菌可分解红细胞抗原,为人工制备通用型血液提供了新思路。

精准医疗中的血型多态性

随着基因组学的发展,科学家发现ABO和Rh系统外的40余种血型抗原(如Kell、Duffy系统)与疾病易感性相关。例如,A型血人群的胃酸分泌特性可能增加胃癌风险,而Rh+个体的某些基因变异与自身免疫性疾病存在关联。未来研究需整合多血型系统数据,建立个性化输血风险评估模型。

A型Rh+血型绝非简单的“A型血”代名词,而是ABO与Rh双系统交叉作用下的精密生物学标识。从输血安全到疾病防控,从遗传咨询到器官移植,这一概念承载着多维度的医学价值。在临床实践中,完整报告ABO与Rh血型已成为国际标准;在科研领域,血型转换技术正突破传统输血医学的边界。建议公众通过正规医疗机构进行血型全面检测,医疗机构则需加强Rh阴性血型的动态管理。未来,随着合成生物学与基因编辑技术的进步,人类或将实现血型系统的自由调控,但在此之前,科学认知与规范管理仍是保障血液安全的基石。