人类对血型系统的探索始于20世纪初,随着医学技术的进步,不仅发现了ABO、Rh等常见血型系统,更揭示了如B(A)血型这类罕见亚型的存在。这类特殊血型在输血医学和遗传学领域引发持续关注——既要确保输血安全,又要理解血型遗传规律背后的生命密码。本文将从B(A)血型的输血策略与A+B血型家庭的遗传特征两个维度展开探讨,揭示血型系统在临床医学中的复杂性与重要性。

B(A)血型的输血策略

B(A)血型作为ABO血型系统中的罕见亚型,其红细胞表面同时存在弱表达的A抗原和典型B抗原。这种特殊抗原组合源于基因突变,例如第7外显子的640A>G突变,导致糖基转移酶活性异常。临床实践中,B(A)血型极易被误判为AB型或普通B型,常规血清学检测常出现正定型A弱B强的特征,而反定型可能检测到抗-A1抗体。

在输血选择上,B(A)血型患者需遵循特殊策略:首选自体输血可完全避免免疫反应风险;若需异体输血,O型洗涤红细胞是安全选择,因其已去除血浆中的抗A、抗B抗体,仅保留无抗原的红细胞。值得注意的是,虽然理论认为B型洗涤红细胞也可使用,但由于B(A)血型的A抗原微弱表达,可能引发交叉反应,因此临床更倾向保守方案。这种谨慎源于输血反应的高风险性,急性溶血反应可能导致肾功能衰竭,死亡率高达20%。

A+B型血家庭的遗传图谱

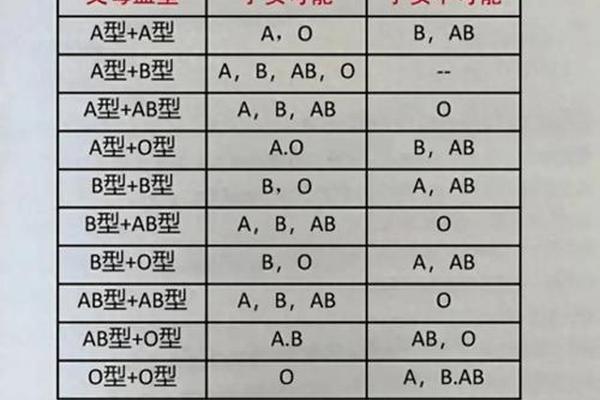

当A型(基因型AA/AO)与B型(基因型BB/BO)结合时,子女血型呈现复杂遗传可能。根据孟德尔遗传定律,父母各贡献一个等位基因,组合后可能形成AO(A型)、BO(B型)、AB(AB型)或OO(O型)。值得注意的是,若父母均为AO和BO基因型,生育O型血子女的概率为25%,这解释了为何传统认知中"父母非O型可能生育O型子女"的现象。

但基因显隐关系存在例外情况。当父母一方为AB型时,遗传规律发生根本改变:AB型只能传递A或B基因,因此AB型与O型结合时,子女必为A或B型,彻底排除O型可能性。这种遗传特性在法医学和亲子鉴定中具有重要价值,例如某案例中B(A)血型患者的子女均为O型,通过基因测序发现其实际为B(A)型而非A2B亚型,揭示了基因检测在稀有血型鉴别中的必要性。

血型系统的医学启示

稀有血型的研究推动着输血医学革新。建立区域性稀有血型库、开发分子生物学检测技术已成为临床重点,如PCR-SSP法可精准识别B(A)血型的基因突变位点。在遗传咨询领域,血型遗传规律为产前诊断提供依据,通过绒毛膜取样技术,可在孕早期预测胎儿血型,预防新生儿溶血病。

交叉配血试验的技术进步显著提升输血安全。微柱凝胶技术的应用,使得抗体筛查灵敏度达到0.01μg/mL,能检测出传统方法难以发现的弱反应。对于B(A)血型等特殊群体,输血前除常规ABO配型外,还需进行扩展抗原检测,覆盖Kidd、Duffy等次要血型系统,将溶血反应风险降低至0.001%以下。

血型系统作为生命的生物身份证,既关系着临床输血的生死抉择,又承载着遗传密码的世代传递。B(A)血型的特殊输血需求警示我们,在推广成分输血的需加强稀有血型库建设;而A+B型血家庭的遗传多样性,则凸显基因检测技术在优生优育中的价值。未来研究可聚焦于血型抗原的蛋白质组学解析,开发通用型人工血液,从根本上突破血型限制。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳开创血型研究时所言:"血液中的密码,终将揭示生命最精妙的平衡法则。