血液中蕴含的生物学密码,是人类生命科学最古老的发现之一。当一份血型报告显示"A型Rh阳性"时,这串字符背后蕴含着红细胞表面抗原的精密编码规则。该结果意味着在ABO血型系统中检测到A抗原,同时在Rh血型系统中存在D抗原。这种双重编码体系构成了现代输血医学的基石,也影响着个体的健康管理方向。

ABO与Rh的协同作用

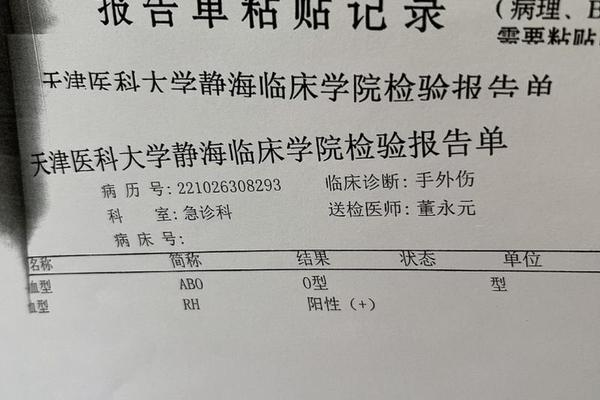

ABO血型系统的发现可追溯至1901年,其分类基于红细胞膜上的A、B抗原分布。A型血人群的红细胞表面携带A抗原,血浆中存在抗B抗体,这种抗原-抗体对应关系是输血配型的关键。而Rh血型系统作为补充分类标准,重点关注D抗原的存在与否,阳性结果表示红细胞膜携带这种抗原。两种系统共同构建了完整的血型图谱:ABO系统决定主要抗原特征,Rh系统则作为重要的亚型补充。

在临床实践中,Rh阴性血型被称为"熊猫血",其在我国汉族人口中的比例不足1%。而Rh阳性作为主流血型,保证了绝大多数人的输血兼容性。值得注意的是,Rh血型中的D抗原免疫原性极强,若Rh阴性个体误输阳性血液,可能引发致命性溶血反应。这种生物学特性使得Rh分型成为产科和外科术前检查的必选项。

医学应用的双重考量

在输血医学领域,ABO与Rh系统的协同筛查构筑起安全防线。A型Rh阳性血液的输注,既要确保受血者血浆中不含抗A抗体,又需Rh系统同型输注。数据显示,我国A型血人群占比约31%,配合Rh阳性的普遍性,这类血液的获取相对便利。但特殊情况下,如稀有抗体患者或多次输血者,仍需进行更全面的抗原筛查。

产科医学特别关注Rh阴性孕妇的管理。当A型Rh阴性母亲怀有Rh阳性胎儿时,可能产生抗D抗体攻击胎儿红细胞,引发新生儿溶血病。而A型Rh阳性孕妇则无需此类担忧。这种差异凸显了血型系统在围产期医学中的指导价值,也解释了孕早期血型筛查的必要性。

健康管理的遗传密码

近年研究揭示,血型系统与疾病易感性存在微妙关联。2020年美国血液学会研究显示,A型血人群感染新冠肺炎后,重症风险较O型血增加24%。这种关联可能与血型抗原影响病毒结合能力有关。A型血人群心血管疾病发病率相对较高,推测与凝血因子活性及血管内皮功能相关。

在遗传学层面,ABO基因位于第9号染色体,Rh基因则位于第1号染色体。这种染色体分离保证了血型系统的独立遗传。值得警惕的是,某些病理状态可能干扰血型检测,如白血病患者的抗原表达减弱,或移植后发生血型转换。这解释了为何临床强调在重大医疗决策前需重复确认血型。

检测技术的革新突破

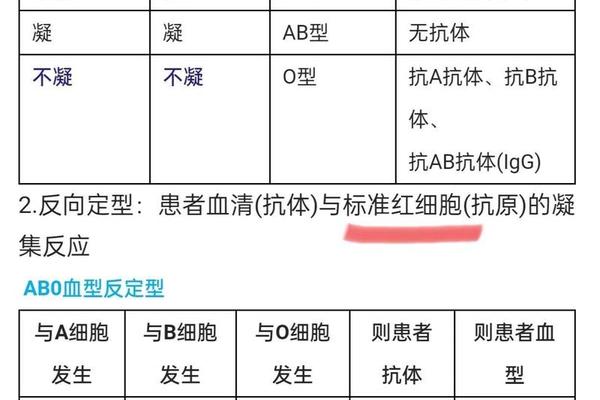

血型检测从最初的玻片凝集法,发展到如今的微柱凝胶技术,灵敏度提升了百倍。现代检测流程中,A型判定需满足抗A试剂凝集、抗B试剂不凝集的双重标准,Rh阳性则要求与抗D血清产生凝集反应。2022年剑桥大学的研究团队成功利用酶处理技术将肾脏器官的Rh抗原转换为通用型,这为器官移植开辟了新可能。

更令人振奋的是,丹麦科学家近期在肠道菌群中发现能将A/B型血转化为O型血的酶系。这种生物技术改造的"万能血"已进入临床试验阶段,有望缓解血源短缺困境。但技术专家强调,现阶段输血安全仍依赖于精准的血型匹配,人工改造血液的大规模应用尚需时日。

生命密码的持续解读

从输血安全到疾病预防,从遗传咨询到器官移植,A型Rh阳性这一生物学标识正被赋予更丰富的医学内涵。在精准医疗时代,血型系统不仅是简单的分类标签,更是连接基因表达与临床实践的纽带。未来研究应着重于:建立血型抗原的全息数据库,开发非侵入式检测技术,探索血型修饰技术的临床应用边界。对每个个体而言,了解自身血型特征,既是掌握生命密码的基础,也是践行健康管理的起点。