人类血液中复杂的抗原系统,是数百万年进化留下的生命密码。作为ABO血型系统中的重要类型,A型血的诞生与人类文明进程中的关键转折点——从游牧转向农耕定居——密切相关。考古学证据显示,A型血约在公元前2.5万至1.5万年间形成,这一时期正是人类开始驯化动植物、建立固定聚居地的关键阶段。在西亚肥沃新月地带出土的早期农耕遗址中,人类骨骼的基因分析显示A型血携带者比例显著提升,印证了农耕生活方式对血型演化的塑造作用。

环境适应理论认为,A型血的出现是对饮食结构巨变的响应。当人类开始以谷物为主食并增加乳制品摄入时,消化系统需要处理更多植物蛋白和乳糖。A型血特有的抗B抗体,可能源于对抗特定植物毒素或病原体的免疫需求。这种适应性变异不仅体现在生理层面,更通过基因选择得以强化——在农耕社会早期,携带A型抗原的个体展现出更强的抗病能力和营养吸收效率,使其在生存竞争中占据优势。

二、基因密码:ABO系统的遗传机制

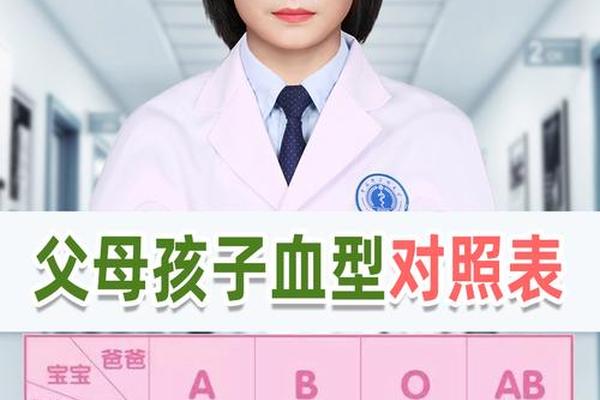

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的ABO基因座控制。该基因编码的糖基转移酶决定了红细胞表面抗原类型:A型等位基因(IA)促使N-乙酰半乳糖胺附着于H抗原,形成独特的A型抗原标记。值得注意的是,A型血存在20余种亚型,其中A1亚型占80%以上,其抗原表达强度是A2亚型的3-5倍,这种差异源于基因外显子的微小变异。

在遗传实践中,A型血父母可能诞下O型血后代的现象曾引发困惑。现代分子生物学揭示,当父母均为杂合型(AO基因型)时,存在25%的概率将隐性O基因同时传递给子代。这种遗传特性在亲子鉴定史上曾造成误解,如2017年媒体报道的"O型父母生B型子女"案例,最终证实为罕见的CisAB型基因重组所致。这些发现不仅修正了传统血型遗传模型,更凸显了基因测序在精准医学中的重要性。

三、生理特征:抗原系统的双重效应

A型抗原的本质是镶嵌在红细胞膜上的糖蛋白复合物,其分子结构呈现树枝状三维构型,这种特殊形态既可作为免疫识别的"身份证",也可能成为病原体攻击的靶点。临床数据显示,A型血人群对天花、霍乱等历史瘟疫表现出更强抵抗力,但对疟疾、胃癌等疾病的易感性却显著高于其他血型。这种矛盾现象被免疫学家称为"进化代价",可能与A型抗原与特定病原体表面蛋白的分子模拟机制相关。

在输血医学领域,A型血的兼容性规则体现了抗原-抗体反应的精密平衡。A型血浆中含有的抗B抗体,使其只能接受A型或O型血液输入,而A型红细胞又可安全输注给AB型受血者。这种特性在二战期间催生了"血型地理学"研究,盟军医疗队发现欧洲战场A型血浆需求远超预期,与当地人群血型分布特征高度吻合。

四、文明印记:超越生物学的文化符号

A型血在人类社会中承载着超越生理范畴的文化意义。日本学者山本敏行发现,东亚地区A型血比例与稻作文明传播路线高度重叠,在长江流域达到38%的峰值。这种分布特征催生了"农耕血型"的理论假说,认为A型血人群的细致、谨慎等性格特质,与精耕细作的农业生产方式存在适应性关联。虽然血型性格学说缺乏严谨科学依据,但其在流行文化中的持久影响力,折射出人类对自我认知的永恒追求。

现代分子人类学研究为A型血赋予了族群迁徙的标记功能。通过比对全球238个人类族群的基因数据,科学家发现A型血在古印欧语系人群中的保留率高达42%,而在美洲原住民中仅存19%,这种差异为重构人类迁徙史提供了生物标记。当我们在实验室解析血样时,实际上是在阅读一部用血红蛋白书写的文明史诗。

解码生命,面向未来

从新月沃土的原始村落,到现代血库的低温储藏柜,A型血承载着人类适应环境的智慧结晶。其诞生既是对农耕革命的基因响应,也是免疫系统与病原体军备竞赛的产物。随着单细胞测序技术的发展,科学家已能在分子层面解析A型抗原的精细结构,这为个性化输血、靶向药物研发开辟了新路径。

未来研究应重点关注三个方向:其一,深入探究A型血与慢性疾病的关联机制,建立血型特异的健康管理模型;其二,破解ABO基因在非编码区的调控密码,揭示血型亚型形成的表观遗传机制;其三,推动血型研究的跨学科融合,将分子考古学发现应用于人类文明史重构。当我们以基因视角重新审视这支流淌了数万年的红色河流,看到的不仅是生命的密码,更是文明演进的生物注脚。