在新生儿出生后,许多父母都会关注孩子的健康信息,其中血型作为重要的遗传特征和医疗基础数据,往往成为焦点。若孩子刚出生时检测出血型为A型,家长通常会疑惑:这一关键信息是否会被直接记录在出生医学证明上?这一问题不仅涉及医疗流程的透明度,更关系到未来医疗急救、身份认证等社会功能的衔接。本文将从出生证明的法定内容、血型检测的医学逻辑、法律效力及现实应用场景等角度展开分析。

一、出生证明的法定内容范围

根据《中华人民共和国母婴保健法》,出生医学证明的核心功能是确认新生儿出生状态、亲子关系及国籍身份。现行第七版出生证明(2023年启用)包含父母姓名、身份证号、新生儿性别、出生时间、体重、接生机构等23项信息,但血型并未被列入必填项目。这种设计源于两重考量:其一,血型检测并非产房常规操作,仅在母婴血型不合引发溶血风险等特殊情况下才会实施;其二,出生证明作为法律文件需兼顾隐私保护,避免过度暴露生物特征信息。

从实际操作来看,即使医院在产程中检测了新生儿血型(如A型),该数据通常仅存档于病历系统。例如北京市妇幼保健信息系统要求,新生儿溶血筛查结果需单独归档,与出生证明签发系统分离。这种信息隔离机制既能满足医疗需求,又符合《个人信息保护法》对敏感生物信息的处理规范。

二、血型检测的医学流程与必要性

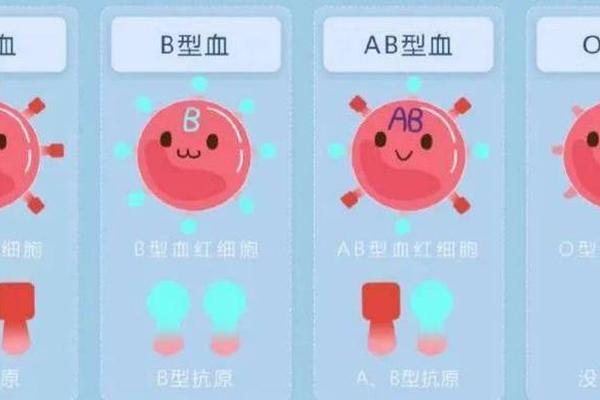

新生儿血型检测可分为主动检测与被动检测两类。主动检测指父母要求医院在出生时进行血型鉴定,此类情况需签署专项知情同意书,并支付额外检测费用。被动检测则出现在医学指征明确的场景,如母亲为O型血而父亲非O型时,需通过ABO溶血试验排查新生儿溶血症。值得注意的是,即便检测出血型为A型,其结果仍存在误差可能——新生儿红细胞抗原表达尚未完全成熟,约有0.1%的案例会在6个月后出现血型变异。

从临床价值角度,掌握新生儿血型对三类情形至关重要:紧急输血治疗时能缩短血型匹配时间,这在新生儿严重贫血、产伤大出血等危急状况下尤为关键;为遗传病筛查提供线索,例如A型血婴儿若父母均为O型,需警惕基因突变或亲子关系异常;建立基础健康档案,便于后续疫苗接种、疾病预防等医疗服务的精准实施。部分三甲医院已开始推行新生儿血型检测套餐,将检测结果以独立报告形式交付家长。

三、法律效力与补充证明途径

出生证明缺失血型记录并不影响其法律效力。在户籍登记、出入境手续等行政事务中,公安机关主要核验出生证明记载的父母身份、出生时间等核心要素,血型信息可通过其他法定文件补充。实践中,家长可通过三种途径获取血型证明:其一,向分娩医院申请调取原始检测记录,经公证后形成补充医学证明;其二,在儿童保健体检时增加血型检测项目,由社区卫生服务中心出具检测报告;其三,通过司法鉴定机构进行血型复核,该报告具备更高法律权威性,适用于涉外公证、遗产继承等特殊场景。

值得关注的是,部分地区开始试点出生证明电子证照系统。如广州市2024年推行的“出生一件事”政务平台,将血型等扩展信息纳入可选项,家长可通过数字身份认证在线申领含血型数据的电子出生证。这种改革既保持了法定证明的严谨性,又提升了医疗数据的整合效率,或将成为未来政策调整的方向。

四、血型认知的科学普及需求

公众对血型认知仍存在显著误区。百度健康2024年调查显示,68%的父母误认为出生证明必然包含血型信息,且45%的家长将ABO血型作为亲子关系判断依据。这种认知偏差易引发两类风险:一方面,家长可能因未主动检测而忽视新生儿溶血预警信号;部分机构利用血型遗传规律进行虚假宣传,如某母婴机构声称可通过父母血型反推孩子天赋特质,实则缺乏科学依据。

对此,医学界呼吁加强血型知识科普。建议产科医疗机构在产妇入院时提供血型检测告知书,明确检测的医学意义与可选性;教育部门可将血型遗传规律纳入中学生物课程,培养科学思辨能力;社区则可借助健康讲座、宣传手册等形式,纠正“O型万能血”“滴血认亲”等传统谬误。

总结而言,新生儿血型A型的信息并不会直接呈现在出生医学证明上,这一设计既符合现行法律框架,也体现了医疗信息管理的审慎原则。家长需主动通过医学检测获取血型证明,并将其纳入儿童健康档案管理系统。随着数字政务的发展,未来出生证明或将以模块化形式整合更多生物特征数据,但在当前阶段,建立科学的血型认知体系、完善检测服务链条,仍是保障儿童健康权益的关键。建议相关部门加强政策衔接,推动血型检测纳入新生儿基础筛查项目,同时规范第三方检测机构资质认证,构建更完备的儿童健康信息生态。