在东亚文化语境中,血型常被赋予超越医学范畴的社会隐喻,O型血男性与A型血女性的婚恋组合常被视为互补典范,而"A型贵族血"的称谓更在坊间流传甚广。这种将生物学特征符号化的现象,折射出大众对遗传密码的浪漫想象与认知偏差。从科学视角剖析,血型系统的ABO分类本质是红细胞表面抗原差异,但在社会文化建构中,这些抗原标记被异化为性格标签与身份象征。本文通过交叉验证医学研究与社会学观察,揭示血型误读的形成机制及其现实影响。

针对"A型贵族血"的迷思,基因学研究表明该血型源于人类从向农耕文明转型期的自然选择,其抗原特性与早期传染病抵抗相关,而非社会阶层标识。日本学者古川竹二1927年提出的血型性格论虽风靡一时,但中国成都3366名献血者的艾森克人格测试显示,血型与内外向、神经质等维度无统计学关联。这种文化建构背后,实则是将复杂人性简化为生物决定论的认知捷径。

二、溶血风险与遗传规律的科学解析

O型男性与A型女性的婚育组合,需关注ABO溶血风险。当母亲为O型而胎儿继承父亲A型抗原时,母体产生的IgG抗A抗体可能通过胎盘引发新生儿溶血。临床数据显示此类溶血发生率为2%-5%,但多数症状轻微,通过产前抗体效价监测与产后蓝光治疗可有效控制。值得注意的是,现代医学已建立成熟的干预体系,孕前检查中母体IgG抗A效价>1:64时,可通过免疫球蛋白治疗降低风险。

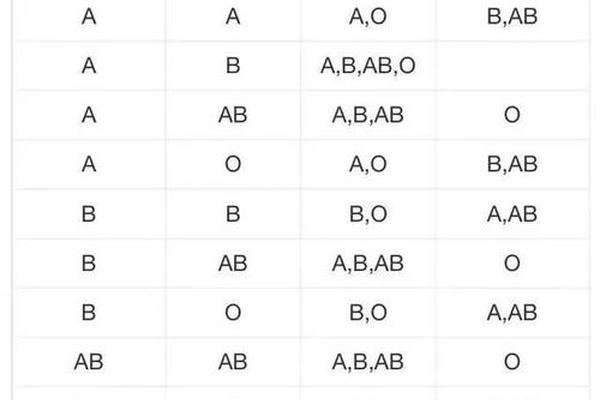

从遗传学角度,O型(OO基因型)与A型(AA或AO)结合,子女血型呈现显性遗传规律。若A型母亲携带AO杂合基因,子代有50%概率为A型,50%为O型;若为AA纯合型,则所有子女均为AO显性表现型即A型血。这种遗传确定性恰与民间"血型决定命运"的玄学论调形成对照,彰显科学规律的可预测性。

三、健康优势的实证研究与认知纠偏

所谓"贵族血"的健康优势存在显著认知偏差。大规模队列研究显示,A型血人群胃癌风险较其他血型高18%,冠心病发病率亦因低密度脂蛋白易氧化特性增加12%。反观O型血,其胃溃疡风险虽高出20%-30%,但东京癌症研究所跟踪356例前列腺癌患者发现,O型男性术后复发率较A型低35%。这些数据颠覆了传统血型优劣论,强调疾病易感性的多因素交互特征。

对"万能血"的认知更需科学审视。O型红细胞因缺乏A/B抗原可紧急输注给其他血型,但血浆中的抗A/B抗体可能引发输血反应。2016年《循环》杂志研究指出,每输注200ml O型全血,非O型受血者溶血风险增加0.5%。现代血库通过成分输血分离红细胞与血浆,已将输血相关死亡率控制在0.003%以下,所谓"贵族血"的医疗价值需结合技术发展重新评估。

四、文化符号的社会功能与认知重构

血型标签在日本职场与婚恋市场的工具化应用,实质是社会压力下的认知简化机制。企业HR常依据血型分配岗位,如将A型归类为细致型人才,O型定位为开拓型员工,这种分类虽缺乏科学支撑,却显著降低人才筛选成本。在中国社交媒体,血型占卜话题的阅读量常超亿次,反映出现代社会个体在快速变迁中对确定性解释的心理渴求。

破除血型迷信需构建科学传播新范式。北京大学深圳医院2014年研究通过展示ABO抗原电子显微镜图像,使83%受访者修正了血型决定论认知。科普工作者可借鉴"视觉化科学叙事"策略,将基因测序数据转化为动态信息图,帮助公众理解血型与疾病关联的分子机制而非表象关联。

五、超越标签的个体化健康管理

血型系统作为人类进化的生物印记,其科学价值在于疾病预警而非命运占卜。O型与A型的婚育组合需关注可防可控的医学风险,而非陷入性格相克的伪科学焦虑。未来研究应扩大样本量,建立血型-基因-环境的多维模型,如哈佛大学正在进行的百万队列研究,通过追踪饮食习惯与ABO基因型的交互作用,重新定义个性化健康管理。在生物医学与大数据融合的时代,我们既要尊重文化多样性,更要坚守科学理性,让血型回归其医学本质价值。