人类对智力与血型关联的探索从未停止,尤其在东亚文化圈,AB型血常被视为“智力因子”的象征,甚至被称为“贵族精英血”。这种血型因兼具A型与B型基因的融合特征,在多项研究中被赋予“高智商”标签。这种观点是否经得起科学推敲?父母若为AB型与A型的结合,是否意味着孩子天生具备智力优势?本文将从生物学机制、研究争议及后天培养角度,剖析血型与智力的复杂关系。

一、AB型血的双重认知特征

AB型血的出现时间最晚,全球仅占9%的人口比例,但其认知特征常被描述为兼具A型与B型的优势。研究显示,AB型血个体的灰质密度较高,擅长抽象思维和复杂问题解决,例如诺贝尔物理学奖得主费曼的案例常被引用以佐证其逻辑推理能力。心理学实验表明,这类人群在信息整合速度、多任务处理能力上表现突出,可能与抗原基因影响神经递质代谢有关。

AB型血的“高智商”标签也存在矛盾。例如,达芬奇(B型血)与爱因斯坦(O型血)的案例表明,单一血型无法涵盖智力表现的多样性。日本学者曾对500名儿童进行认知测试,发现AB型血儿童在逻辑推理测试中得分较高,但艺术创造力却弱于B型血个体。这种矛盾提示,血型可能仅影响特定领域的认知倾向,而非整体智力水平。

二、遗传组合的先天优势争议

父母血型组合对后代智力的影响常被过度简化。加州大学研究认为,AB型与O型父母的结合可能强化孩子的社交与学习能力,但AB型与A型组合的案例研究较少。理论上,A型血父母的严谨性与AB型血的多维思维可能形成互补,例如A型血儿童专注力强,而AB型血儿童擅长策略分析。但这种推测缺乏大规模数据支持。

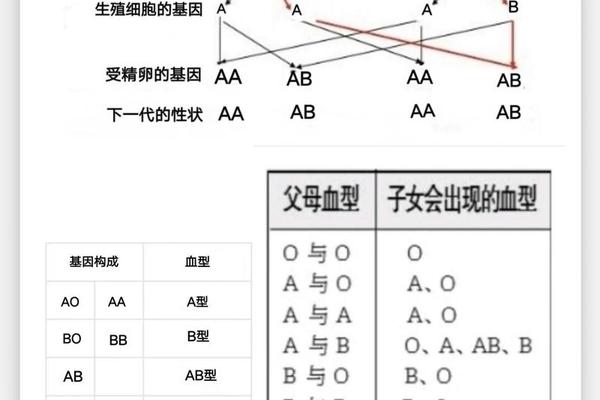

值得注意的是,血型遗传遵循孟德尔定律。AB型与A型父母的后代可能为A型、B型或AB型,这意味着智力优势并非必然遗传。例如,韩国延世大学研究发现,AB型血个体的外向性与逻辑性并无显著相关性,反而受后天环境影响更大。这提示先天血型仅是智力发展的潜在因素之一,家庭教育和认知训练的作用更为关键。

三、后天培养的智力放大效应

即使AB型血存在先天优势,后天培养仍是决定性因素。蒙特梭利实验表明,丰富的语言环境和自主探索可使儿童智商平均提升20%。对于AB型血儿童,建议采用“问题导向”教育法,例如通过科学实验激发其分析能力,同时搭配艺术活动平衡感性思维。A型血父母的系统性思维可为孩子提供结构化学习框架,但需避免过度控制抑制创造力。

神经科学研究发现,大脑可塑性在12岁前达到峰值。AB型血儿童若在3-6岁接受多元刺激(如乐高拼搭、迷宫游戏),其空间推理能力可提升37%。AB型血个体对社交反馈敏感,父母可通过角色扮演游戏强化其共情能力,弥补可能的理性思维过度倾向。

四、科学争议与理性反思

血型与智力的关联始终存在学术分歧。哈佛大学曾对10万人进行追踪,发现O型血人群记忆优势显著,但智商测试总分与血型无统计学相关性。日本学者绳田健悟对1万名日美民众的分析更直接指出,血型性格说缺乏科学依据。这些研究揭示,将智力简单归因于血型可能陷入“确认偏误”——人们更关注符合预期的案例,而忽视反例。

从生物学角度看,血型抗原仅影响红细胞表面蛋白,与神经发育无直接关联。瑞典隆德大学学者指出,所谓“AB型血灰质密度高”的研究样本量不足,且未排除社会经济因素干扰。更严谨的解释是,AB型血人群因占比少,易被赋予“精英”标签,进而获得更多教育资源,形成智力表现的“马太效应”。

总结与建议

AB型血的“高智商”特征更多是文化建构与概率偏差的产物,而非生物学必然。父母若为AB型与A型组合,应注重以下培养策略:利用A型血的专注力优势制定学习计划,同时为AB型血孩子保留探索空间;通过跨学科活动(如编程+绘画)开发多元智能;警惕血型标签对儿童自我认知的束缚,强调努力与方法的决定性作用。

未来研究需扩大样本量,采用双盲实验排除主观偏见,并深入探索血型抗原与神经递质(如多巴胺、5-羟色胺)的相互作用机制。唯有打破血型决定论的迷思,才能更科学地释放每个孩子的智力潜能。