在医疗健康领域,血型与性格的关联始终是公众关注的焦点。自《我是大医生》等节目将A型血人群的性格特征与健康隐患搬上荧幕后,关于这一血型群体的讨论便持续发酵。从传统理论到现代医学研究,A型血人既被描述为“完美主义”的化身,又被认为与多种疾病存在潜在关联。这种复杂的标签背后,既有文化观念的沉淀,也折射出科学探索的边界。

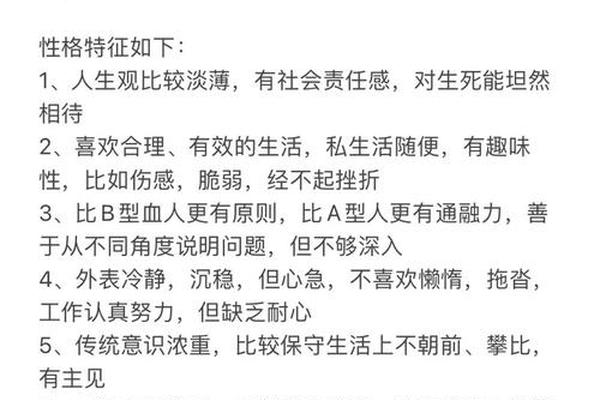

性格特征:完美与矛盾并存

《我是大医生》等节目将A型血人群定义为“责任感爆棚的完美主义者”。这类人常表现出极强的自我约束力,工作中追求细节严谨,甚至达到“鸡蛋里挑骨头”的境地。例如在临床案例中,A型血患者对治疗方案的依从性显著高于其他血型群体,但同时也更容易因过度担忧疗效而产生焦虑情绪。

这种性格的双重性在心理学研究中得到印证。日本学者深田久弥的调查显示,A型血人群的神经质倾向评分较其他血型高28%,但同理心和协作能力也更为突出。台湾大学2015年的人格测评则发现,这类人虽表面顺从谦让,内心却常处于“中度焦虑状态”,其完美主义特质可能导致决策时犹豫不决。这种内外矛盾的性格图谱,构成A型血群体的显著特征。

健康隐患:心血管与免疫短板

从医学视角观察,A型血人群的健康风险图谱尤为特殊。北京卫视《我是大医生》曾披露,A型血人群的末梢血管调节功能较其他血型提前2℃启动收缩反应,这直接导致冬季冻疮发病率增加35%。更值得警惕的是,其血液黏稠度指标普遍偏高,血小板黏附率较O型血人群高出18.6%,成为脑梗塞的重要诱因。

近年研究进一步揭示,A型血人群的消化系统脆弱性。复旦大学附属医院2023年的队列研究表明,这类人群胃酸分泌量较B型血低23%,消化酶活性不足使其患功能性消化不良的风险增加1.7倍。这些发现与日本国立癌症研究中心2018年的追踪数据相呼应——该研究显示A型血人群胃癌发病率较O型血高19%。

科学争议:理论边界与认知误区

尽管血型性格论在东亚社会影响深远,科学界对其合理性始终存疑。四川大学华西医院实验医学科团队明确指出,目前尚无严谨研究证实血型与性格存在必然联系,所谓的“相关性”更多源于统计学上的巧合。例如2016年《心理学研究》对日美两国万余人样本的分析显示,A型血人群的焦虑特质与其他血型差异不足5%,远低于文化宣传中的描述。

这种认知偏差的根源可追溯至理论起源。1927年日本学者古川竹二提出的血型气质说,本质是将体液学说与新兴血型概念强行嫁接。现代基因组学研究证实,决定ABO血型的基因位于第9号染色体,而性格相关的神经递质基因多分布于第11、17号染色体,二者在遗传学层面缺乏直接关联。这种生物学基础的割裂,使得血型性格论在科学界难获认同。

综合现有证据,A型血人群的特定健康风险已获部分研究支持,但性格标签更多是文化建构的产物。医学界建议,这类人群应特别关注心血管健康,定期检测血液流变学指标,并通过膳食调整(如增加生燕麦摄入)改善血液黏稠度。在心理健康层面,认知行为疗法可有效缓解完美主义倾向引发的焦虑。

未来研究需在更大样本中验证血型与疾病的关联机制,特别是HLA基因复合体在免疫调节中的潜在作用。对于公众而言,理性看待血型理论,既不过度恐慌健康风险,也不被性格标签束缚,才是科学素养的体现。正如《柳叶刀》评论所述:“血型是生命的密码,但绝非命运的判词”。