A型血作为ABO血型系统中的重要类型,其输血适配性遵循严格的生物学规律。根据ABO血型系统的抗原-抗体反应原理,A型血的红细胞表面携带A抗原,血清中含有抗B抗体。A型血个体可接受同为A型或O型的血液,而能向A型和AB型个体输血。但这一规则仅适用于ABO系统,实际输血时还需结合Rh血型系统进行双重检验。

Rh血型系统以红细胞表面是否存在D抗原来划分阳性(Rh+)与阴性(Rh-)。对于A型血而言,若同时为Rh阴性(即A-),则只能接受Rh阴性的A型或O型血;而Rh阳性的A型血(A+)可接受A+、A-、O+、O-四种血型。例如,A+个体在紧急情况下可接受O型血作为“万能供血者”,但需注意O型血浆中存在的抗A抗体可能引发轻微溶血反应。

二、A型血的亚型分类机制

A型血内部存在复杂的亚型分化,包括A1、A2、A3、Ax等,这些亚型由ABO基因的变异导致糖基转移酶功能差异而形成。其中A1型占A型人群的99%以上,其红细胞表面同时存在A抗原和A1抗原;A2型则仅有A抗原,且抗原表达量显著低于A1型。临床检测中,A2型可能因抗原弱表达而被误判为O型,需通过抗A1抗体检测或基因分型技术确认。

值得注意的是,公众常将Rh血型中的“A+”与“A-”误解为A型亚型,实则两者分属不同系统。Rh分型与ABO亚型独立存在,例如A+血型可能对应A1或A2亚型,而A-血型同样存在亚型分化。完整的血型描述应包含ABO类型与Rh类型,如“A1型Rh+”或“A2型Rh-”。

三、婚恋与生育中的血型适配

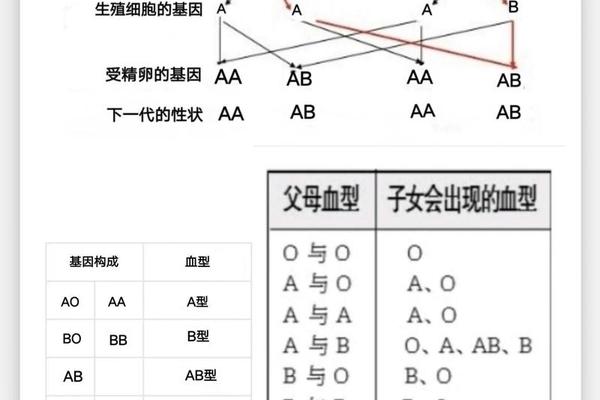

在婚育领域,A型血与其他血型的配对需兼顾遗传规律与健康风险。从遗传学角度,A型血父母可能生育A型或O型子女;若配偶为B型或AB型,则子女可能呈现A、B、AB或O型。例如,A型与O型结合,子女血型为A或O;A型与AB型结合,则可能生育A、B或AB型后代。

新生儿溶血风险是另一关键考量。若母亲为O型(携带抗A抗体)而父亲为A型,胎儿可能因继承A抗原引发ABO溶血,表现为黄疸。此类情况在医疗监测下通常可控,严重病例不足1%。Rh阴性母亲若生育Rh阳性胎儿,需通过抗D免疫球蛋白干预,防止抗体对下一胎造成影响。

四、社会文化中的血型认知误区

血型性格论在东亚文化中广泛流行,例如认为A型血个体“严谨保守”。尽管此类观点缺乏科学依据,但研究发现血型可能通过免疫系统间接影响行为模式。例如,A型血人群对某些病原体的易感性差异,可能间接塑造其健康管理习惯。

在医疗实践中,公众常混淆“O型万能供血”与“AB型万能受血”概念。实际上,O型血浆中的抗A/B抗体仍可能引发受体溶血,现代输血严格遵循同型输注原则,仅在极端情况下少量使用异型血。对于罕见的孟买型或类孟买型(缺乏H抗原),其输血适配性更为特殊,需依赖专用血库。

A型血的适配性规则深刻体现生物医学的系统性:ABO与Rh系统的双重检验保障输血安全,亚型检测技术避免临床误判,遗传规律指导婚育决策。随着基因测序与微流控技术的发展,血型检测正朝着精准化、便携化方向演进。未来研究可进一步探索血型与疾病易感性的关联,例如A型血与心血管疾病的相关性,以及血型抗原在器官移植中的排斥机制。公众需建立科学认知,既尊重血型的生物学规律,又避免陷入文化偏见的误区。