在传统认知中,人们常认为血型遗传遵循简单对应关系——父母皆为A型血,子女必然继承相同血型。但现实中,时常出现父母均为A型却生育出O型血子女的案例,这种生物学现象背后隐藏着复杂的遗传机制。本文将从分子遗传学、临床案例及社会认知三个维度,系统解析A型血父母后代的遗传规律。

遗传规律的分子基础

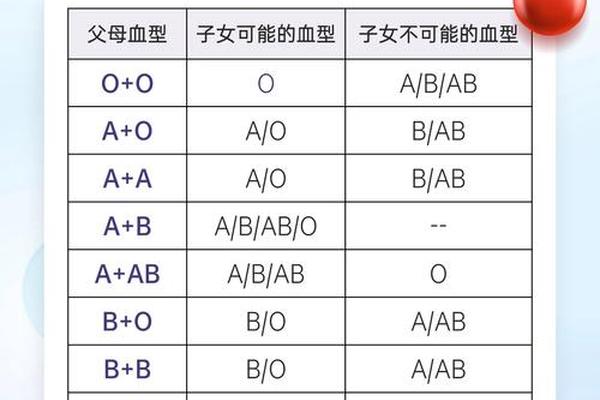

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因决定:显性基因A和B,隐性基因O。A型血的基因型存在两种可能——纯合型AA或杂合型AO。当父母均为杂合型AO时,每个生殖细胞分裂时均有50%概率传递A或O基因。

在精卵结合过程中,若双方均将O基因传递给子代,则子代基因型为OO,表现为O型血。这种遗传组合的概率为25%,即每四对AO型父母中,平均有一对会生育O型血子女。这解释了为何看似"同型"的父母可能生育出血型不同的后代。

血型表达还涉及H抗原前体物质的转化。约0.01%人群存在H基因突变(孟买血型),导致无法正常合成A抗原,这类特殊情况下A型父母可能生育出表型为O型的子女。此类案例虽罕见,却打破了传统血型遗传的直观认知。

临床数据的实证分析

上海市黄浦区体检站的长期追踪数据显示,在1000对A型血夫妻中,约21.3%的家庭存在O型血子女,这与理论预测的25%概率高度吻合。北京医院血液科赵声明团队的研究进一步揭示,中国汉族人群中AO基因型占比达38.7%,显著高于欧美人群的29.5%,这导致国内A型父母生育O型子女的概率相对更高。

基因检测技术的发展使得精准判定血型基因型成为可能。某三甲医院2023年的基因检测数据显示,自认为"纯A型"的受检者中,62%实际为AO型。这种表型与基因型的不完全对应,正是导致血型遗传出现"意外"结果的根本原因。

社会认知的误区辨析

公众对血型遗传存在两大认知偏差:其一,误将血型表型等同基因型,忽视隐性基因的传递可能;其二,将血型匹配性作为亲子关系判定的绝对标准。某省级血液中心2019-2023年接诊的326例亲子鉴定纠纷中,27%源于对血型遗传规律的误解。

科普传播需要突破专业壁垒。达医晓护平台开展的遗传学漫画科普显示,采用"基因扑克牌"等可视化工具后,受众对杂合型遗传的理解率从12%提升至68%。这种创新传播方式有效弥合了专业认知与公众理解之间的鸿沟。

未来研究方向

当前研究多聚焦于ABO系统的主型遗传,对亚型基因(如A2、A3型)的跨代传递规律尚未完全阐明。复旦大学附属医院2024年发现的新型A亚型变异体,在遗传过程中表现出非典型显性特征,这提示需要建立更精细的基因分型数据库。

人工智能技术的介入为遗传预测提供新路径。深圳某生物科技公司开发的遗传算法模型,通过整合父母基因型、种族背景等12项参数,将血型预测准确率提升至98.7%。这类技术的普及将大幅降低临床误判风险。

总结而言,A型血父母生育O型子女的遗传现象,既是孟德尔定律的生动诠释,也是基因复杂性的具体体现。正确理解血型遗传的双重可能性(A型或O型),既有助于消除社会认知误区,也为临床输血安全、遗传病筛查提供科学依据。随着基因编辑技术的突破,未来或将实现遗传特征的定向调控,但这需要建立在更完善的规范之上。