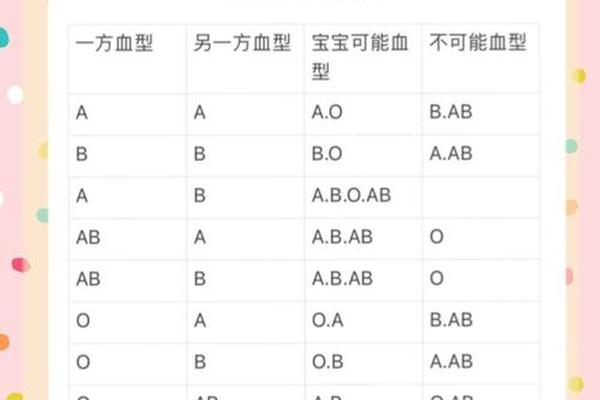

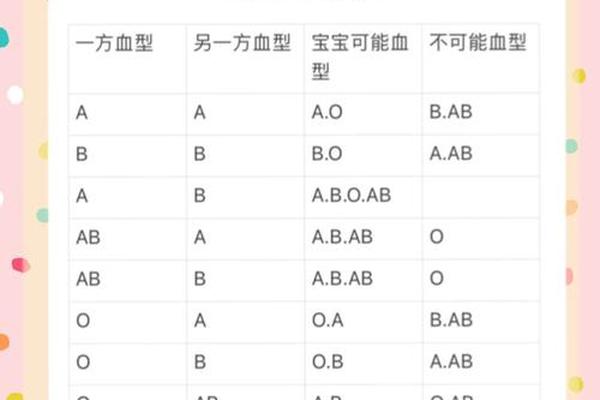

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由父母各提供一个等位基因决定子女的血型。A型血的基因型可能是AA或AO,其中A为显性基因,O为隐性基因。当父母均为A型血时,子女的血型可能出现两种组合:若父母均为AA型,子女必然继承A基因,表现为A型血;若父母一方或双方携带AO基因,则子女有25%的概率继承两个O基因,表现为O型血。

例如,当父亲基因型为AO、母亲基因型为AO时,子女的血型概率为:50%的AO(表现为A型)、25%的AA(A型)、25%的OO(O型)。这说明父母同为A型血时,子女的血型只能是A型或O型,无法出现B型或AB型。这一遗传规律已被多国研究证实,包括奥地利遗传学家兰德施泰纳的早期发现以及日本学者对基因亚型的研究。

值得注意的是,血型遗传中显隐性关系具有“覆盖效应”。例如,A基因的存在会掩盖O基因的表达,因此AO基因型的个体仍表现为A型血。这种显性优势解释了为何父母同为A型时,O型血子女的出现需要特定基因组合的叠加。

二、性别因素在血型遗传中的角色

关于“女儿的血型一般随父亲”的说法,本质上是公众对遗传规律的误解。ABO血型基因位于第9号染色体,属于常染色体遗传,与性染色体无关。子女的血型由父母双方基因随机组合决定,性别不会影响血型的遗传方向。

例如,父亲为AO型、母亲为AO型时,儿子和女儿的血型概率完全相同(均为75%的A型、25%的O型)。统计数据显示,中国A型血人群占比约28%,其中女性A型血比例(28.3%)与男性(27.7%)几乎无差异,进一步佐证了性别与血型无关的结论。

这种误解可能源于传统观念对父系遗传的过度强调,或是将性染色体疾病(如红绿色盲)的遗传模式错误套用于血型系统。科学上,父母对子女血型的影响是均等的,不存在性别偏好。

三、特殊情况与基因变异的可能性

在极少数情况下,血型遗传可能偏离常规规律。例如孟买血型(hh型)的个体会因H抗原缺失而无法表达A或B抗原,即使基因型为AB,血型检测仍显示为O型。若父母中一方为孟买型,子女可能表现出“违背”遗传规律的血型组合,但这属于基因表达异常,而非遗传逻辑错误。

基因突变或亚型也可能导致血型检测偏差。例如AB亚型中的Bw11基因会减弱B抗原表达,使AB型个体被误判为A型。2019年中国报道的案例显示,一名A型血母亲实际携带Bw11基因,其与O型血父亲生育的女儿表现出“理论不可能”的B型血。此类现象需通过基因测序而非常规血清学检测才能识别。

四、社会认知误区与科学验证方法

公众对血型遗传的认知误区常引发家庭矛盾。例如,A型血父母若生育O型血子女,可能被质疑非亲生。然而数据显示,父母均为AO型时,生育O型血子女的概率高达25%。我国《血液遗传学指南》明确指出,仅凭ABO血型差异不能作为亲子关系否定依据,必须结合HLA基因检测等综合判断。

针对血型争议,建议采取以下科学验证步骤:

1. 重复检测:排除检测操作误差或试剂敏感度问题;

2. 基因分型:通过PCR技术分析ABO基因型,识别亚型或突变;

3. 扩展检测:增加Rh、MN等次要血型系统验证;

4. 亲子鉴定:采用STR位点检测法,其准确率可达99.99%。

父母同为A型血时,子女的血型必然符合A→A/O的遗传规律,性别不会改变这一生物学逻辑。所谓“女儿血型随父亲”的观点缺乏科学依据,本质上是显隐性遗传规律与概率分布共同作用的结果。

未来研究可聚焦两方面:一是开发更精准的血型基因检测技术,减少亚型误判;二是加强公众遗传学教育,通过可视化工具(如交互式血型模拟器)帮助理解概率分布。针对孟买血型等罕见案例建立全球数据库,将有助于完善血型遗传预测模型,推动临床输血医学的精准化发展。